戴月披星聚乡情 方寸丹心向故里--陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

|

《倚门长望一甲子》第二卷 散文 戴月披星聚乡情 方寸丹心向故里

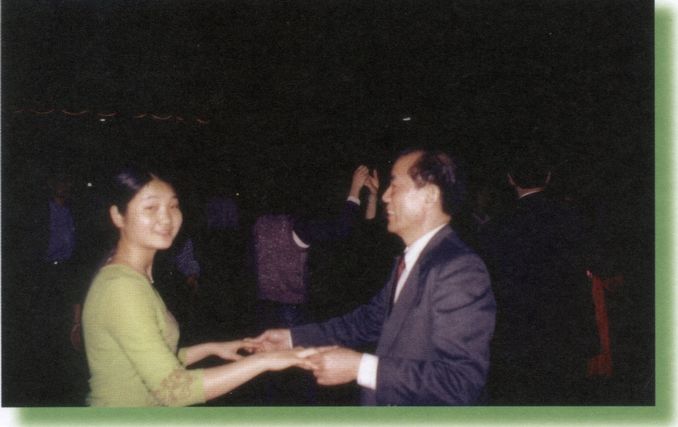

香港著名社会活动家、作家、儒商戴方(培贤)先生和我是同乡,也同是南安国光中学的校友。因为戴方兄当年只在国光中学读了初一上学期,所以,起初我们并不熟识。后来,幸好我和戴方兄都在国光中学香港校友会供职,由于经常共同参加校友会的一些活动,再加上李远荣兄的介绍,才使我们进一步认识并结下深厚的友谊。 近几年来,我本人开始痴迷于写作,尝试性地写了一部十二万字左右的个人自传《南鸿,我一生的梦》,现已由香港中华文化艺术出版社出版,还写了一些散文诗和评论。在写作过程中,我本人经常通过电话或当面征求戴方兄的宝贵意见,得到了戴方兄的耐心指导和大力帮助。交往中,我们的感情与日俱增,达到了无话不谈的境地。同乡加校友,再加上我们之间的共同爱好——写作,我们走得越来越近,不断加深了彼此双方的了解。我开始清楚地知道了戴方兄的一些身世,同时对他在事业上所取得的成绩深感钦佩,尤其是他那高尚的人品和翩翩的君子风度。 金窝、银窝,舍不得的是穷窝 戴方兄出生在闽南一个名叫埔子的偏僻小山村里,戴方兄就是在这个既没有闻名于世的古迹也没有诱人景观、有的只是连绵起伏的青翠山峦的地方度过了自己欢乐的童年。几十年过去了,儿时故乡的一山一水、一草一木仍时刻萦绕在他的记忆中。戴方兄曾在一首名为《故乡》的散文诗中写道:“故乡也有清清的小河,翠绿的山冈,碧波荡漾的鱼塘。几十年前的偏远村落,记得在有月光的夜晚,天上星星与地面萤火争相闪亮,我们有时仰观北斗,牛郎织女星;有时追逐那一闪一闪的萤火光;有时静听蛙鸣虫叫……”戴兄对故乡的眷恋和热爱之情跃然纸上,特别是一句“静听蛙鸣虫叫”更真切地勾出我们童年的梦。当他写道:“每当夜晚,当我身陷香江那辉煌的灯火的海洋,又会牵起我对故乡的丝丝怀念!”时,头发斑白、满面苍桑的他乡游子怎能不滴下思乡的泪水? 一九五零年,由于家庭的变故,十五岁的戴方兄被迫告别了家乡,只身越洋到了印尼投奔其时正在印尼经商的父亲。父子相聚后,强烈的求知欲,使他并没有投身于经商之路,而是辗转到了印尼的首都——雅加达巴城中学求学。 父亲经商正好为戴方兄提供了求学的经济保障,他十分珍惜这难得的机会,从小就受到良好家庭教育的他在学校学习非常勤奋。在印尼的十年中,戴方兄受到了更为先进的教育,生活也非常优越。在那里,戴方兄的思想逐渐成熟起来,民族感情异常强烈。为了传播中华文化艺术,尚在读书的戴方兄就发起成立苏拉威西旅椰同学会,学艺歌咏团,赴印尼各地公演,并为当地华侨学校募捐经费,所到之处,受到华侨的热情欢迎。 在印尼,戴方兄不仅顺利地完成了自己的学业,还被美好的爱情撞了腰,遇到了自己人生中的另一半——年轻漂亮的刘瑞利小姐。刘瑞利本是戴方兄在巴城中学的同学,是当地华侨商家的小姐,在一次赴中爪哇的旅途中,用戴方兄自己的话说就是:邱比特的神箭射中了我们这两颗年轻的心。我们都觉得,爱情的泉水在潺潺地流过我们的心田,滋润着我们生命的常青之树。 按常理,此时的戴方兄应该安心在印尼过自己舒适、温馨的生活,尽享美好的爱情,借助男女双方的优越条件开辟一条光芒的人生之路。但是戴方兄并没有这么做,此时的他,仍被时刻铭记在心中的祖国牵引着。高中毕业后,戴方兄便满腔热情地想返回祖国。得知戴方兄的想法后,刘瑞利小姐不但没有反对,还毅然地将自己的命运和这个她深爱的人紧紧地连在一起,并先于戴方兄四年返回祖国,以优异的成绩考取了北京广播学院。四年后的一九六零年,戴方兄也以“团长”身份率领在印尼组织的108名华侨子弟学生团安全回到了祖国的怀抱。当时的戴方兄已显露出不凡的组织及领导才华。 一九六一年,在国内经济最困难时期,戴方兄与刘瑞利小姐毅然携手走进了婚姻的殿堂。从此跨入了很长一段的苦旅。 有人可能会以为戴方兄傻,放弃优越的生活条件,却走进一片物质生活的荒漠。但戴方兄却不这样认为,因为发展祖国教育,提高民族素质始终是戴方兄的夙愿。 人情、风情,最难忘的是乡情 早在印尼的时候,戴方兄就非常关心祖国的教育事业,深刻地认识到:中华民族要振兴,唯有提高全民族的文化素质,而要提高全民族的文化素质,唯有狠抓教育。所以,戴方兄回国后,便选择了报考国内高等师范学院,并考取了北京师范学院(后更名首都师范学院),从此走上了清贫的执教之路,毕业后在天津一干就是九年。 一九七三年,迫于当时的社会状况,戴方兄带着一种壮志未酬的遗憾离开了自己的祖国移居到了香港。 初来乍到,香港和内地之间的强烈反差,曾使戴方兄一时无所适从,人情冷暖,风情迥异,都曾使戴方兄一度陷入迷惘和困窘。万般无助中,戴方兄只能一边独自唧嚼人生的苦味果,一边努力与不幸的命运抗争。只是每每在夜深人静之时,放开自己感情的闸门,插上思念的翅膀,飞回梦中的祖国,重温那美好而令人难忘的乡情,犹如一个远走他乡的游子时刻依恋自己的母亲般炽烈。 为了能在香港找到一个立锥之地,在内地学历不被承认的情况下,戴方兄只好撇开知识分子的颜面,重新调整自己的心态,开始从最基层做起。他做过工厂车间的工人,也曾利用从图书馆借来的会计书“通宵恶补,现炒现卖”,侥幸地应聘到一份会计职位,他还做过首饰推销员……总之是干尽了各行各业,尝遍了酸、甜、苦、辣。 苍天不负有心人。经过两年的打拼,戴方兄总算迎来了稍显稳定的生活,但仍处于艰苦创业奋斗谋生的状态。既便这样,戴方兄还是迫不及待地于一九七五年将妻子和孩子申请来港团聚。 妻子刘瑞利是一个温柔贤淑的知识女性,她善良、宽厚、坚忍而又勤奋,没有半点的娇气和知识分子的清高。来港后,为了减轻丈夫的生活重负,她一边进工厂做苦工,一边尽心操持家务,里里外外打点得井井有条。 幸福的生活要靠自己勤劳的双手去创造。这话一点儿没错。戴方兄在妻子的协助下,通过自己的努力,终于迎来了事业的蒸蒸日上,生活上也开始慢慢迈入了稳固和小康,孩子们也已经长大了。这一切,都让戴方兄夫妇无比欣慰。而此时的戴方兄夫妇均已年逾五旬,是该松口气的时候了,疲惫的身心极需得到休憩。可戴方兄并没有停下来,反而更加“折腾”起来,不过这一次不是纯粹为了生活,而是为了心中那个一直无法解开的思乡情结。 为了扶持家乡的教育事业,一九八七年,当时并不富裕的戴方兄和夫人刘瑞利为母校琉塘小学设立了奖学金,并为学校礼堂和图书馆的建设倾注了很大的心血。这一举措,使戴方兄得到了“中华教育艺术研究会理事”这一最崇高的“回报”。 从此,戴方兄就一发而不可收。他注意也了解到在香港和国外的很多地方都活跃着一大批福建南安的创业者,并且大多已功成名就,具有不同的经济实力。戴方兄也清醒地认识到,要振兴家乡的教育事业,单靠自己一个人单枪匹马是远远不够的,必须想办法将这些从家乡出来的创业者联合起来,群策群力,为家乡的各项建设事业添砖加瓦。 想法成熟后,戴方兄便开始四处奔走。所不幸的是,一九八八年,夫人刘瑞利被病魔夺去了年仅五十二岁的生命。失去爱妻的悲痛让戴方兄肝肠寸断、五内俱焚。可是,坚强的戴方兄并没有被这悲痛压倒,而是把对爱妻的怀念深深地埋藏在心底,继续投入到“联谊乡情,造福桑梓”的伟大事业中来。 接下来的岁月里,戴方兄始终没有再娶。在家里,他担负起父亲和母亲的双重角色,为子女的生活、工作和婚姻家庭倾注了一个虽是父辈却胜似母性般的满腔挚爱和细腻的感情;在外面,他又为了各种社会公益活动奔波劳碌,费尽心血,在这条辛劳而又充实的道路上长年跋涉,开创自己的别样人生。 为了把海内外的戴氏宗亲串联起来,戴方兄四处联络,终于于一九九四年在自己的倡导下创立了福建旅港戴氏宗亲会,戴方兄也毫无异议地被大家推举为戴氏宗亲会创会会长。从此,平时散居在港内各个地方的戴氏宗亲有了相聚的机会,可以畅叙乡情,共商振兴家族之大计。就是这种浓郁的乡情一直牵引着戴方兄沿着这条深远之路执着地走下去,永不回头。 如果你认为戴方兄是一个只有狭隘的家族意识的人,那你就错了。因为从戴方兄所担任的二三十个不同社团、不同组会的职务中便可窥探出他那高尚的人格和广泛的爱国、爱乡意识。 时常为戴氏宗亲奔波劳碌的戴方兄更愿意为家乡南安甚至所有关乎福建的各项公益事业呕心沥血,鞠躬尽瘁。在海内外几十万福建创业者掀起的“为振兴家乡的建设事业,有钱的出钱,有力的出力”热潮中,戴方兄为搭起家乡和海外的联系桥梁所做出的奉献和付出的热情是用金钱所不能衡量的。无论是作为福建社团联会委员,香港南安公会副理事长,香港福建各界庆祝国庆常设委员会委员,世界南安同乡联谊会理事会秘书长,还是其他几十个职务,只要是为家乡的公益事业,任何时候,任何地点,任何会议,他都会不辞辛劳的去组织去筹备。联络会员可以找戴方,主持会议可以找戴方,拟订各项计划可以找戴方,生活和学习上有什么困难也可以找戴方,他是所有社团、组会成员的大众顾问。 无论什么事,你认识他也好,不认识他也好,只要找到他,他总是非常热心地帮你解决困难。家乡人都尊称他为大众顾问及大众秘书。 是什么让戴方兄有这么充沛的精力和冲天的干劲?是桑梓乡情。 距离可以淡忘人情,时过境迁可以遗忘风情,而令戴方兄永远无法释怀的就是那魂牵梦绕的乡情。 在香港这个金钱世界里,人们大多崇尚的是物质方面的追求,有人为此奋斗不息,有人为此处心积虑、挖空心思,也有人为此而走向罪恶的深渊,最终只落得名声狼藉,甚至身败名裂。 身处香港这个多彩大染缺里的戴方兄并没有丝毫的浸染,对于追求精神上的最高境界这一人生观,戴方兄从未动摇过。人们常说富而思源,但戴方兄不论富与不富,都始终没有停止过思源,这种源就是对家乡的眷恋,对振兴故里的渴求,对乡邻四坊的热忱,对架起世界南安人之间的联系桥梁的热情和奉献。 戴方兄有一颗积极向上的心,有一副热情豁达的宽广胸怀。他永远保持一颗年轻而富有生机的心。在积极做人、努力开展社会活动方面他可是有一股“有的也要有,没有的也要有”的劲头。他的人品,他的形象在所有南安人心目中真是有口皆碑。所以,不管在任何时候,任何地方,戴方兄看起来都是那么乐观,那么积极,神采奕奕而又风度翩翩。 汪义生先生在为戴方兄所著的《戴培贤诗文选》所作的的序言中用“胸怀坦荡的谦谦君子”来称谓戴方兄,我想是再恰当不过了,这也是对戴方兄最形象而又最全面的人生写照。 (本文发表于北京《教育艺术》2003年第9期) |

责任编辑:余淘

- [2014年校友文萃]

- “洋媳妇”的文化回归------陈鼎追(香港)初21组1班【校友文萃】

- [2013年校友文萃]

- 论「阿灿」的社会贡献------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 我苦难的童年--------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- “红砖大厝”--------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- [2012年校友文萃]

- 八闽大地春意浓------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 榕树下看斜阳--------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 小 黄 花------------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 久别后的重逢--------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 戴月披星聚乡情 方寸丹心向故里--陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 南安精神------------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 幼 苗---------------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 南鸿之歌------------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 冬 夜---------------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 夕阳放彩霞满天------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 半个世纪的牵挂------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 百花仙子------------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 河源的喷泉----------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 高 山 榕------------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- [2011年校友文萃]

- “千岁旅行团”散记--------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 女儿的“催眠曲”----------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- [2009年校友文萃]

- 国光七姐妹於上海合影------陈鼎追(香港)初21组1班【校友文萃】

- [2006年校友文萃]

- 五十春秋念恩师------------陈鼎追(香港)初21组1班【校友文萃】

- 我心中的那朵大理金花------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- [2005年校友文萃]

- 悼念方航仙同学----------------陈鼎追 国光中学香港校友会会长

- 此情可待成追忆(父亲节文章)----陈鼎追(香港) 初21组1班

- 倚门长望六十年(母亲节文章)----陈鼎追(香港) 初21组1班

- [2004年校友文萃]

- 芙蓉园寻梦----------------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】

- 寻找少年时代的梦----------陈鼎追(香港)初21组【校友文萃】