芦水长流 教诲永铭---------李如龙(厦门)初10组【校友文萃】

|

卢水长流 教诲永铭

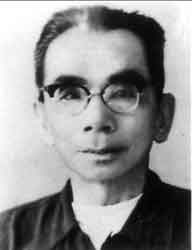

这些年来,一谈起国光母校,或参加校庆,返校日活动,或在外地与校友聚会,我常常都要想起伍远资校长。 是的,他就是一座远去的山,我从这山下外出,已经半个世纪的长路。 伍校长在芙蓉乡是老小皆知的。在高源所的荔枝树下,我有一次站在草栅门口凝视着里边坐在草垫上读书的大孩子们。伍校长走过来,拧拧我的腮帮子说 :「想上学吗,等两年再来」。我抚着腮上的疼痛,看着咖啡色眼镜后面那慈祥的目光,心里感受到一阵温暖。 到我上学时,村里已经有了国专二校的红砖房,印象最深的是那平坦光滑的红方地砖,夏天特别冰凉。新校舍里又添了好几位新来的穿旗袍的女老师,从厦门海边来的,不但有学问,而且可亲可爱。教过我的和没有教过我的,我现在还能记得好几个名字:苏绿希、李翠玉、张清香……有一次,伍校长来讲话,说:「你们现在还可上学,又有这麽多好的先生,你们要爱惜这种幸福」。 后来,老师领着我们在村里办夜校识字班,教大叔大哥们唱《义勇军进行曲》和《九一八》,唱着唱着,老师们都哭了。我们才知道,他们是从沦陷区来的,厦门同胞还在「冒着敌人的炮火」呢!我们却能在新校舍里念书,要是考了第一名,苏先生还奖我铅笔,这就是伍校长说的幸福了。 离开二校前,印象最深刻的便是上台指挥全校同学唱「凯歌」,最高亢的一句是「我们一定要祭告国父,在紫金山旁……」,唱到这里时,大家眼里都闪着幸福的泪光。 升上高小,来到「山尾」总校,见到伍校长的机会多一些了 。因为上学、放学时总要经过校董会门前。他常坐在大树下的石凳上看书,一见到我,老先生便要叫叫他给我起的名字。有一次,敲过上课钟,我才走到那里,我说误了一趟渡船才迟到的。他便问我住在官园芸美的同学为计么不误船?你是「近溪搭无渡」!好条件引出坏结果。为什么不早一点起来读书,早晨读书最好了。从那时起,我一大早便坐在井台上朗读。那四时的花草树木,清风带来的香味,小草上晶莹的露珠,身边盘旋着慌的蜻蜓,还有鸡鸣打破的宁静,果然让我心旷神怡,品尝了读书的乐趣。后来,从新加坡回来的堂伯父常对人说:这孩子很勤奋,往后一定会有出息。 在哪个班我都是个子最小的一个,,可是不时还有老师褒扬我。有几个野性未除的大孩子有时还会奚落作弄我,摸摸头,推推拉垃的,我总是躲躲闪闪地退让。有一次,就在校董会的门口让伍校长见到了,他把我们叫住,讲了「软土深掘」的道理。见到柔软的烂泥就踩就掘,难免有一天要吃亏:踩到刺了,要么掘到石头了。你不做坏事又何必总是惊恐地躲着人,为什么不讲讲理呢?又是同乡又是同学都应该互相帮助。 伍校长不苟言笑,说话总是很简练。他常常引用俗语来讲道理,给人留下的印象特别深。「近溪搭无渡」、「软土深掘」一类的话,大半辈子了,总在激励着我。 念完初中,我就离开了家乡。半个世纪过去了,我们这批国光学子大多越走越远,深深地卷入了时代的浪潮,我们为年青的共和国繁荣发达而欢欣鼓舞,在科学道路上长途跋涉,废寝忘餐,在风云涌动中也曾迷惘困惑,不知所措。几次短暂的回乡,都有打听着老校长的境况。当这位厦门大学的高材生被任命为国光中学副校长时,我曾天真地希望母校能够从此振兴起来。后来又听说那些无知的后学在那场动乱中对他是如何无礼,我真是欲哭无泪!还了公道之后,他又是一如既往地热心于联络侨胞的工作,却又不幸蒙受车祸之苦……最后听到的消息是:这位一心扑在国专――国光事业上的老教育家劳碌一生之后,在凄凄惨惨之中悄悄走了。光前先生曾经建议,为他在石井老家建造别墅以养天年。他始终坚持不受。这些年来,我一直在痛悔在那些不平的日子里,我这个他所关心爱过的后辈竟没有机会给他回报一点最起码的安慰。 梅山耸峙,芦水长流……学会这首校歌的时候,站在高高的升旗场上,眼前是南边的杨梅山,脚下是潺潺流淌的芦水,拱桥代替了摆渡,走过拱桥时总要伫立一望那苍劲有力的「芙蓉桥」三个字。连同这一切留在我纯浩的记忆中的第一人,便是未曾教过我却使我敬仰终生的伍校长。那山就是他的形象,那水是他的言语,那字是他慈祥的笑貌。 (注:作者系语言学家、教授、博士生导师 、厦大学术委员会委员、汉语语言学研究中心主任、厦门国光校友会第二任理事长。 选自2002年国光中学香港校友会编辑出版的【思源】一书

|

|

|