“沁县岁月的时空”之四----郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

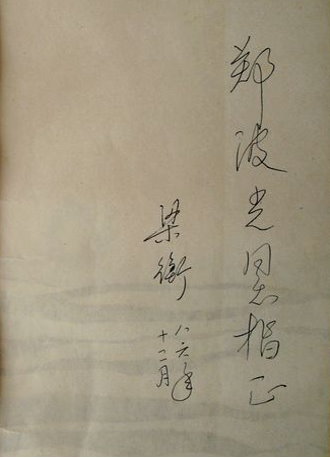

沁县岁月的时空4 (接上一篇《1963年的太原》http://fu-rong.cn/shtml/357/201108319678.shtml) 山西名胜古迹——晋祠 晋祠 在介绍晋祠之前,需要先介绍“晋”的由来。晋是古国名,古代的晋国,位置就是现在的山西省。现在山西省的简称也是“晋”。《辞海》对“晋”这一词条是这样解释的: “古国名。公元前11世纪周分封的诸侯国,姬姓。开国君主是周成王弟叔虞,在今山西西南部,建都于唐(今山西翼城西)。” 不过,地点旧说更多是指晋阳,太原南郊古城营。 从介绍看,晋国历史悠久,几经演变,最强盛是晋文公时期,国力富强,成为霸主,晋景公时疆域最大,有今山西大部、河北西南部、河南北部和陕西一角,但春秋后期六卿逐渐强大,互相兼并,公元前4世纪中叶晋国为韩、赵、魏三家所分。所以,后来,山西又叫“三晋”。1985年我家住市中心侯家巷太原师专宿舍,不远处迎泽大街就有一座大高楼叫“三晋大厦”。“三晋”是可以作为山西的代称的。 最早公元前11世纪周成王分封弟弟叔虞是在唐地,“唐”本来是西周以前商朝的一个诸侯国,周成王时被周公所灭,周成王就把这个唐国所在地封给他弟弟叔虞,叔虞的唐国,就由原来商朝的诸侯国,变成了周朝的诸侯国。叔虞的儿子叫——燮,燮因为国地在晋阳(今山西太原南郊古城营),此地近悬瓮山下晋水的发源处,这里有一个小镇叫“晋源镇”,一直保留到今天。(原来的太原二中就在晋源镇这个地方。文革中太原二中与太原师范合并,成立五七学校,地点迁到太原市南部汾河边老军营,1976年我从沁县调太原,就是到这个学校报到的。)叔虞的儿子燮因为晋水的关系,将“唐”的国号改为“晋”。山西地名由“唐”转“晋”的关系就是这样来的。这也是我这次写此文,找许多资料,才慢慢搞清楚的。 晋祠位于太原西南25公里悬瓮山晋水发源处,是为纪念晋国开国侯、周朝的唐叔虞和其母所建的祠堂庙宇。《辞海》1829页写道:“始建的年代已不可考,北魏时代就见记载,唐贞观年间仍名晋祠。有圣母殿、唐叔祠、关帝庙、水母楼等建筑,以及周柏唐槐和‘难老泉’(泉水不因涝旱而增减)等名胜古迹。”叔虞,姓姬名虞,为周武王之子,周成王之弟,其母即姜子牙俗称“姜太公”之女邑姜。成王小时与弟弟玩耍,剪桐叶为圭,送给叔虞,曰:“以此封若。”这就是有名的“剪桐封弟”的故事。成王继位,周公(一说史佚)要成王兑现诺言,封叔虞为侯,成王说,我当时是开玩笑的。周公说:“天子无戏言,言则史书之。”就是说,天子一说话,史书就要记载下来,所以天子说话就要算数,不能开玩笑。于是就封叔虞于唐这个地方为侯。后人就称叔虞为唐叔虞。他的后裔给他建祠叫唐叔虞祠。唐地后来改国号为晋,此祠就改称为“晋祠”。(以上参阅徐成志《中华山水掌故辞典》“晋溪”祠条,77页;我的学生晁连生策划著作《“龙城太原”邮资明信片纪念册》“晋祠”页。此书2001年11月25日晁连生来厦门看老师赠送给我一部,此次正好可以作为参考。) 1963年9月6日,我们在山西省教育厅一位工作人员带领下,参观晋祠。晋祠周围一带,在清澈的晋水浇灌下,全是水稻田,“晋祠大米”非常有名,晶莹如玉。此时水稻正当成熟,谷穗沉甸甸地垂下来,令人忆起江南,同学们感到分外亲切。 怎样给晋祠一个整体介绍呢?1986年12月,我有一位仅有一面之交的朋友叫梁衡,他正要离开山西去北京,听说要出任中国新闻出版署署长,山西作家协会设宴为他饯行,这类场合,当时通常都邀我参加。为什麽呢?此前一年,1985年山西作家协会举办“山西省赵树理文学奖”评奖活动,我的《王蒙艺术追求初探》(文学评论1982·1)一文,获得评论一等奖第一名,我在山西文艺界开始有些名气。宴会前,餐馆外,经人介绍,一说我的名字,梁先生非常热情,马上从他随身的包里拿出他的大著散文集《夏感与秋思》签名惠赠给我,写道:“郑波光同志指正”“梁衡八六年十二月”。梁衡先生散文写得好,我久闻其大名,能得赠书,十分高兴。我当时讲中国当代文学,梁衡是当代新时期散文名家。不过,我与他仅一面之谊,此后他的情况我一无所知。此次写此文,我想起这本书,第一篇就是《晋祠》,此文选入中学语文作为教材。我儿子读中学时学过这篇大作。这篇确实写得好,开门见山的第一自然段,就是对晋祠总体的很好概括: “出太原西南行五十里,有一座山名悬瓮。山上原有巨石,如瓮倒悬。山脚有泉水涌出,就是有名的晋水。在这山下水旁,参天古木中林立着百余座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。绿水碧波绕回廊而鸣奏,红墙黄瓦随树影而闪烁,悠久的历史文物与优美的自然风景,浑然一体,这就是古晋名胜晋祠。” 短短一段话,既是晋祠的鸟瞰图,又是一幅历史文化的透视画。“绿水碧波绕回廊而鸣奏,红墙黄瓦随树影而闪烁”,梁衡优美简洁的文字工夫,此段描写,可见一斑。

在晋祠里,我们参观了许多古迹,一位年轻的讲解员非常出色地向我们介绍了晋祠的来源和里面主要的古迹。这位讲解员是一位年轻的学者,他是常住晋祠的研究人员,视野开阔,思考深邃。 晋祠参观下来,印象深的东西很多,印象最深的两样,一是树,二是水。 先说树,晋祠内有许多极为珍贵的古树,庭院中线两边,有许多唐槐,唐代留下来的槐树,不是一棵两棵,而是十棵二十棵,树干苍老粗壮,枝叶繁茂阴凉,最近,我翻阅徐成志《中华山水掌故辞典》,77页“晋溪·桐叶封弟”词条写道:“祠内有周柏、隋槐、唐太宗撰御书《晋祠之铭并序》碑、宋塑圣母像等。”意外发现,晋祠的槐树不是唐代栽的,而是唐代的前朝隋代栽种的。我想,他这一说应该是有根据的。这里还提到唐太宗亲笔题写的碑文,1973年12月,我曾和沁县中学语文组的同事、1968年南京大学中文系毕业的章胤智老师一起到晋祠旅游,我用铅笔在笔记本上拓下唐太宗的碑文,还保留着。 晋祠的树,还有更宝贵的,是一棵拥有三千多年历史的更为古老的柏树,叫周柏,周朝的柏树。位置在晋祠庭院最后头的主殿——圣母殿的座向左侧。讲解员说这棵柏树已有三千多年的历史,我看他那种郑重的学者的认真态度,我认为是可信的。西周是公元前11世纪至公元前8世纪,这棵柏树应该是西周初年到现在,超过三千年历史。这棵周柏的模样,并非常人猜想的那样瘢节累累,有什麽屈曲盘旋的虬枝,而是整棵树躯干挺直,只见苍劲,未见苍老,其主干笔挺,不过,整棵树不知何年何故,倾倒侧卧,其主干正好架在另一棵粗壮的柏树上,这一架,也许也架了一两千年,被架的这一棵柏树,也显粗壮刚挺,但此树没见人提,没见具体记载,看上去也有千年、两千年以上的树龄了。一两千年来,这两棵老柏树相依相偎,相互支持,相互激励,像两条铁骨铮铮的好汉!令人景仰!我1973年虽然也画了一幅铅笔画,但显不出其气势,1984年,我的表弟,八姨的长子阿睎到太原看我,我带他到晋祠一游,我给他和郑宇以周柏为背景照了一张合影,这两棵古柏树都照的很清楚,成了十分珍贵的纪念。

晋祠的水,是我所见的,从1963年至今所有印象中最美的水!泉涌之充沛、旺盛,水质之清冽,清澈,令人叹为观止!那水是活的,充满灵气!它的清澈和灵气,最有力的见证者是水底的草蔓,随着涌动的水流,在水底翩翩舞动,婀娜多姿,那淙淙的水声,就象不停演奏的音乐,为美丽绝伦的水草伴奏。那水草有不可思议的美,在水中生长,漫延,梭形的成双成对的叶片是蔓状伸展的,绿玉的颜色,在明媚的阳光照射下,在清澈的水流中,它变成发亮的金黄颜色,真是美极了。我以为,晋祠水草之幸,在于它一出生,乃至一生,都在清澈透明的神圣的水里,不受尘世的任何污染。徐志摩《再别康桥》写道:“软泥上的青荇 油油的在水底招摇:在康河的柔波里,我甘心做一条水草!”徐志摩所写的康桥水与草,是蕴含着西方文化哲学的水草,而中国山西晋祠沟渠里的水草,是蕴含着老子哲学核心“道法自然”中的“天然去雕饰”的自然。这种自然的美水,自然的美草,不受文化的负累,是更为纯粹的美,是美之极致。梁衡《晋祠》一文概括晋祠有三美:山美,树美,水美。他写水美艺术手法的妙处,是通过写水,写出了晋祠之水,带出晋祠环境之美与晋祠水之美相得益彰,相互衬托的美,从纯艺术角度分析,这是高超的散文技巧。下边我要多引述几句: 在园内信步,那里一泓深潭,这里一条小渠。桥下有河,亭中有井,路边有溪,石间有细流脉脉,如线如缕;林中有碧波闪闪,如锦如缎。这多的水,又不知是从那里 冒出的,叮叮咚咚,只闻佩环齐鸣,却找不到一处泉眼,原来不是藏在殿下,就是隐于亭后。更可爱的是水清的让人叫绝。无论多深的渠、潭、井,只要光线好,游鱼、碎石,丝纹可见。而水势又不大,清清的波,将长长的草漫拉成一缕缕的丝,铺在河底,挂在岸边,合着那些金鱼、青苔、玉栏倒影,织成了一条条的大飘带,穿亭绕榭,冉冉不绝。当年李白至此,曾赞道:“晋祠流水如碧玉,百尺清潭泻翠娥。”你沿着水去赏那些亭台楼阁,时常会发出这样的自问:怕这几百间建筑都是在水上飘着的吧! 此段描写之精细,景之美与文之美,堪称叹为观止,不愧为中学语文课本中的范文了!此段真是把晋祠地面建筑和晋祠流水的关系之密切,写活了,写全了、写透了!这里写水清带来的效果,我当时亲眼所见,就水草,我还有一个补充的特写镜头,那是我1963年9月6日在山西省太原省级第二干部招待所写的日记,记下来的当天现场感受:“尤其惊人的是水沟里长满青得耀眼的草,不知叫什麽草?水就从上面流过,因为水极其清澈,下边的草不仅每一株都看得很清楚,还可以看得清每一叶草上的脉络,这些草实在是美丽极了,我从来没有见过色彩如此明丽清快的草。”后来我又去过几次晋祠,每次都被它的水和水底轻轻摇动的水草所陶醉。 关于晋祠的水,当时的讲解员说,象晋祠这样清澈的水,全国还有两处,一处在四川,一处在山东。四川的就是九寨沟,山东的就是济南的趵突泉。这两处后来我都到过。九寨沟风景实在美极了,这处风景点的设立,导游特地肯定时任国务院总理的赵紫阳先生,是他坚定地支持专家的倡议,这才有这个风景点的建立,功德无量!比较起来,晋祠的水美,是动美,九寨沟的水美,是静美,是水色美,那里还有七彩池。晋祠的水美,是纯净的美,是无色透明、水的最本色的美。趵突泉的水美,跟晋祠的水一样,是动美,但是,晋祠的水,是流动的美,而趵突泉的水,是涌动的美,这是同中之异。有同有异,才有变化,才有多样性,才有丰富性,才有自然界美丽、趣味的无限性。 梁衡文中提到李白写到晋祠的诗,这也是人们最津津乐道的经典名句。这次我因为是闲人,有闲功夫,第一次寻根究底,找到了原诗。原来这首诗并不是专写晋祠的。这是一首比较长的叙事诗,题目是《忆旧游寄谯郡元参军》。谯郡,地名,在今天的安徽省亳县。这首诗写诗人李白与好友元参军四次聚散的经过,是了解李白生平、思想的重要作品。全诗有63行,分四部分,第一部分写同游洛阳,第二部分写同游汉东,第三部分写同游并州,第四部分写同游长安。“晋祠流水如碧玉”在第三部分“同游并州”(太原古称“并州”,太原现在就有“并州路”、“并州饭店”等以“并州”命名的处所),梁衡引用的两句并不连在一起。我这里把李白原诗第三部分全抄如下,从诗中可以活生生地看到,唐代当年晋祠的盛况,和千年来历史、地理的沧桑变化: 君家严君勇貔虎,作尹并州遏戎虏。五月相呼渡太行,摧轮不道羊肠苦。 这首诗写于天宝12年(公元753年)以前,李白公元701年生,应该是40多岁不到50岁时写的,因为一直不得志,李白有放浪形骸的意向和形状,这首诗也可以看出一点形迹。这第三部分写并州之游,其中直接写晋祠水美水清的有三句:“晋祠流水如碧玉”、“微波龙鳞莎草绿”、“百尺清潭写翠娥”。流水如碧玉,波纹如龙鳞,清潭照美女(翠娥即美女,写,一作“泻”,复旦注“写,画;这里作映照解。”)。一个是水美,一个是草美,“莎草绿”。复旦大学1962年人民文学出版社出版的《李白诗选》注释很不错,很有参考价值。只是“莎草”用“生于原野沙地”解释不对,只要到晋祠一游就会知道,李白所写的莎草,就是梁衡笔下“清清的波,将长长的草漫拉成一缕缕的丝,铺在河底”,就是河底的水草。真是千古来古今英雄所见略同,我们今天认为晋祠的水美,水下的莎草美,跟李白见解是完全一样的。从“时时出向城西曲”句看,一千两百多年前李白所到的并州城,绝不是今天的太原市,而是今天的晋源镇,今天晋源镇出镇往西走不远就是晋祠。可见,当年的晋源是繁华的并州城,今天繁华的太原市,当年不过是一片荒野。并州城北移应该是宋代以后的事了。还有,“浮舟弄水箫鼓鸣”句,可以推想,当年晋祠内应该有一个不小的湖,否则何以能“浮舟弄水”呢?船上还有歌妓美女,箫鼓齐鸣,热闹非凡!遥想当年的旅游业一点都不会比今天逊色!这里发思古之幽情,只是难免有沧海桑田的一点感慨罢了。 信笔所至,晋祠的水所引发的古今之感,权写到这里罢。 晋祠的祠堂庙宇,首推圣母殿。圣母殿是整个晋祠的主殿。圣母就是唐叔虞——周朝分封的诸侯国唐国(后来改国号为“晋国”)的开国侯——的母亲,他母亲就是著名的姜太公的女儿邑姜。圣母殿就是纪念唐叔虞母亲的圣殿。经历千年以上至今保留下来的这座圣殿,《辞海》有详细介绍:“圣母殿建于北宋天圣年间。面阔7间,进深6间,高17米。内部结构用减柱法,上端是重檐歇山顶,为我国古代罕有的建筑之一。殿内除圣母(传为叔虞之母)像外,还保存有宋代精美的侍女塑像(泥塑彩装)42尊,全身比例适度,衣纹舒展自然,形象逼真,各具性格,是我国古代优秀雕塑遗产。为全国重点文物保护单位。”1980年出版的这部《辞海》介绍的十分详细准确。圣母殿是古建筑的精品,北宋仁宗天圣年间是1023-1032年,至1963年,已有近千年时间,建筑依然保持完好。圣母和侍女,不但形象美好,而且色彩鲜艳,历经千年,仍保留原来的鲜艳色彩和光泽,简直难以思议!居中正座的圣母,面容端庄慈善。42尊侍女,形象逼真生动,真是各具性格,当年那位解说员跟我们介绍说,侍女分好几种类型,一种是刚进宫不久的,对宫庭生活充满好奇、新鲜感,表情活泼快乐;一种是中年宫女,表情就凝重,有心事;第三种是老宫女,看破红尘,表情淡漠,与世无争。解说员指给我们看,果然如他所说。我们欣赏得更有滋有味,难得他的指明。 圣母殿座向的左边是周柏,圣母殿的殿前十分开阔,正前方有一座呈十字形的桥,就是世界闻名的鱼沼飞梁。梁衡文中有详细介绍,他写道:“这是一个方形的荷花鱼沼,却在沼上架了一个十字形的飞梁,下由34根八角形的石柱支撑,桥面东西宽阔,翼如南北。桥边栏杆、望柱都形制奇特,人行桥上,随意左右,如泛舟水面,再加上鱼跃清波,荷红映日,真乐而忘归。这种突破一字桥形的十字飞架,在我国现存的古建筑中是仅有一例。”当年我们的讲解员,对梁衡先生这段精彩全面的介绍和感人的描写,只有一点补充,他说:“这座桥的建筑别致,世界上只有两座,另一座在意大利的罗马。”

圣母殿座向的右侧,就是晋水的发源地——水母殿。当年讲解员讲了一个十分动人的故事,这是关于晋水源头由来的神话传说。原来此地水的资源奇缺,这里住着一家人。儿媳妇每天要到几里外的山下担水,非常辛苦。有一天,她挑水回家,路上遇见一位白发苍苍的过路人,正坐在路旁休息。老人张口向她讨水喝,她马上停下担来,舀上满满一大瓢,双手恭恭敬敬递给老汉。老汉看到这个女子勤劳而善良,喝完了水,对她说:“你每天挑水太辛苦了,我这里有一把拂尘,你每天往水缸里挥一圈,水缸就满了,免你担水辛苦。但是有一项,每一次只能挥一圈,千万记住!”女子低下头去向老人深深鞠一躬致谢。当她抬起头来,却不见老人踪影,才知道她遇见仙人了。回家后,果然,每天只要用拂尘在水缸挥一圈,水缸就满了。过了一段时间,她想回一趟娘家,临行前,她交代婆婆,每次只能挥一圈。第二天,婆婆交代小叔子照办,小叔子不相信挥一圈就行,就在水缸口多挥了几圈,没想到水缸口涌出一股大水,止都止不住,小叔子急忙赶到嫂子娘家,嫂子正在洗头,一听到这消息,头都来不及梳,一手握着长发就往婆家跑,一到家,一下坐在水缸上,才把大水止住,媳妇就以匆匆一坐手握湿长发的姿势,坐缸成佛。水母殿中就有这样一尊水母象,水母殿下就有一股旺盛的泉水,自古至今,长流不息,此乃水母和仙人所赐。这就是水母殿的由来。 晋祠有太多的建筑,庙宇亭台,难以尽述。当时正在建“傅山纪念馆”,傅山是明末 清 我们50名厦大中文系毕业生是1963年9月7日,在山西教育厅一个小会议室,听一位干事宣布分配名单的,太原市,晋中专区,晋南专区,晋东南专区,为了照顾我们,没有往山西中部以北分配的。我分到晋东南,乘车到晋东南专区所在地长治市后,到晋东南的十来个同学中,只有我一人分到北部交通中心——沁县中学。因为知道到比较贫困的晋东南,我情绪低落,从太原到长治,我日记几乎没记什麽。只有太原的最后,我记我已经一分钱都没有了,每天只靠6角钱的生活费补贴,9月8日日记记到新华书店,看一本《论语译注》,甚满意,还有一套“水彩画小辑”,日记写道:“要是我有两块钱,一定都买来。” 我的“大学毕业去山西途中”就写到这里。以后我就直接写沁县了。 2007年5月7日前埔小区 2011年9月4日改定 |