历史名城——绍兴----------戴明哲(厦门)高十二组、原副校长【校友文萃】

|

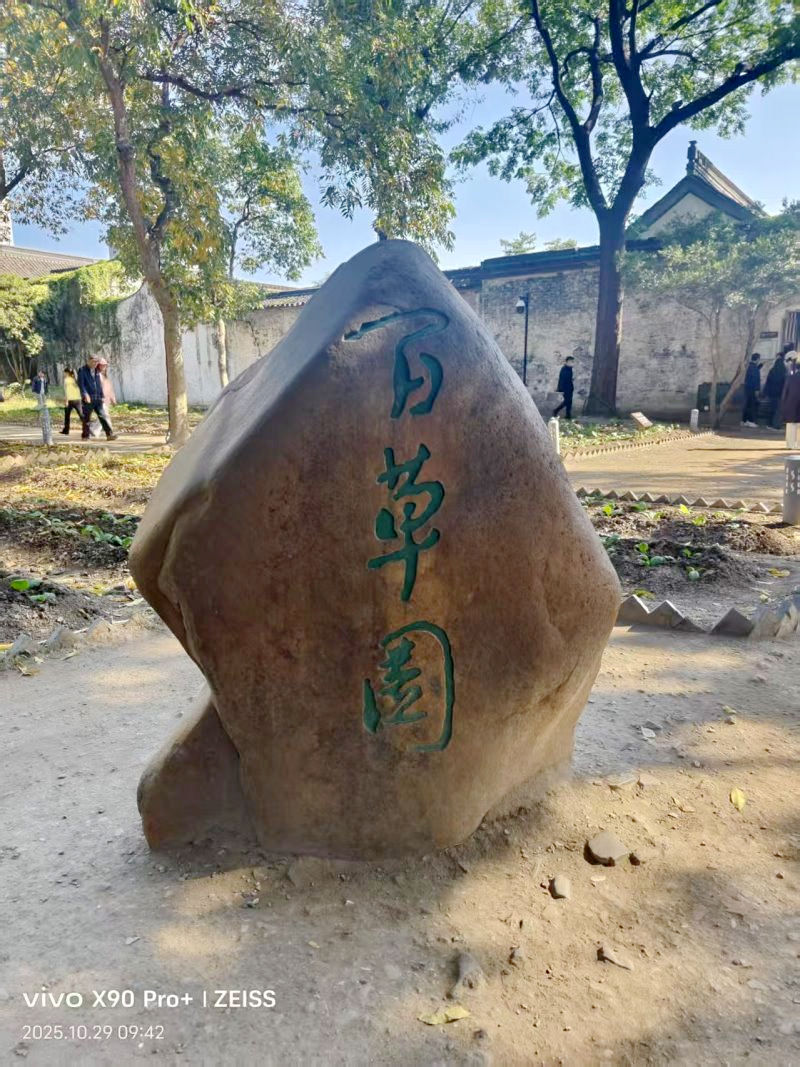

历史名城——绍兴 戴明哲(厦门)高十二组、原副校长 因为前些年的疫情,又由于年纪大了,多年没有出远门。这次大儿媳朱静要去绍兴,绍兴是鲁迅的故乡,久仰之地,我们借此同行。 10月28日我们从厦门乘坐动车出发。列车经泉州、莆田、福州,一路向东。车过了闽东山区,到达浙江温州,群山退去,眼前豁然开朗,出现了大片的平原。正值深秋,原野秋色已浓。田里的水稻已经成熟,在阳光下发出金黄色光芒,一片连着一片;一条条的水渠像毛细血管分布于田间,它们又连着大小不一的河道,一派江南水乡风光。田野边上的村落,房子大多是两三层的别墅,黛色屋顶,黄色牆体。房前有水,绿树环绕。这里是鱼米之乡,这里是富庶之地,地美物丰。隋炀帝凿了运河来此,乾隆皇帝六下江南。这里有大量粮食产出,因而有了南粮北运,有了清朝的槽运。美丽的山水,富饶的土地,蕴育了江南文明。千百年来,这片土地上出现了多少英豪之士,这里发生了多少历史胜事。 到达绍兴后,我们入住的旅社叫大禹开元观堂。与通常的城市旅社不同。旅社的住房都是平房,古香古色。门前是石板路,房周围有多条水道环绕,水边柳树枝条下垂,随风摇曳。水上有多条石拱桥连接两岸。夜晚月光下泄,照亮了石桥、绿树,行走其间,让人心境平和,别有一番情趣。 大禹开元观堂就座落在会稽山下。会稽山是座名山,山上矗立着大禹的塑像。大禹在治水之后在这里举行盛会,会稽山下盛极一时。以后大禹殁于此,葬于会稽山麓。四千年过去了,虽然此地留有守墓人的后代(姓姒),但墓在何处已无法确认。 我们在老城区参观,城区全是平房,木构建筑,由于年代已久全呈灰黑色。商铺很小,挂着红色灯笼,斜插着黄色的招牌。路是石板路,石头也是灰色,很光滑。在巷道中有一蔡元培故居。蔡元培出生于此,清朝末年考中进士后长居北京。他后来当了北京大学校长,广纳贤才。他对中国的教育有重要的贡献。 绍兴地区开发得很早,这里是越国地域。绍兴是越国都城所在地。勾践、范蠡、西施的历史故事流传千年。勾践的卧薪尝胆故事,仍在激励现代人艰苦奋斗。我们在参观市区时,看到城中心圈出一大块地,来自河南的考古队正在挖掘,要从地下存物进一步证实绍兴是越国都城,获取古代的文物。在不远处有勾践父亲的陵墓,因交通不方便没有前往。 东汉时期,许多文人雅士居于绍兴。书圣王羲之就住在绍兴。我们来到王羲之故居前。故居大门上有赵朴初书写的门匾《戒珠講寺》四个大字,由此可见这里是寺,为何又是王羲之的故居呢?原来当年王羲之丢了他很喜爱的珠孑,怀疑珠子是一个和尚拿去,那和尚很委屈,因而自尽。后来珠子复得,並非那和尚所取。王羲之很后悔,就把他的房子献给和尚所在的寺庙,那寺庙也由此得名。据说,当年王羲之书写之后就在大门前的小池洗笔,久而久之,池水变黑,这小池因而被称为墨池。王羲之故居所在街区,有一个老太婆卖扇,扇子卖不掉,十分苦脑。王羲之见状,同情那妇人,就在那些扇子上题字。很快的老太婆的扇子都卖光了。后来人们就把王羲之题扇处的小桥叫题扇桥。老太婆得了好处后天天缠着王羲之要他题扇,王羲之不得已常从一条小弄溜走,人们把那小弄称为躲婆弄。 公元353年的一天,王羲之和他的文人好友聚集兰亭。我们来到今天的兰亭。兰亭所在地,到处是茂林修竹。兰亭有个很大的湖,湖中有大片的莲花,湖中有一亭子叫流觞亭。湖水清澈,边有假山,一群白鹅在水中浮游。可惜的是,这时已是秋日,荷叶都已枯黄。若是夏日,湖光水色,荷叶田田,那是何等秀美呀。在湖边竹林前有一大片石砌平地,平地中有一条长约百米的流水,流水清亮,曲曲弯弯,流水边散落着一个个石凳。当年和王羲之在此聚会的共有四十二人,包括大名鼎鼎的东晋官员谢安。这群人做了一个游戏,叫曲水流觞。让酒杯顺水而流,当酒杯停在某个地方,边上的人要作诗一首。游戏结束,共有诗文三十七篇。把这些诗文集成一集,要写序言。在众人推荐下王羲之于微醉的状态下,神采飞扬,挥笔写下了千载流传的《兰亭序》。《兰亭序》由此扬名天下。时间到了唐朝,李世民非常喜爱《兰亭序》,临终时交代儿子李治,要李治把《兰亭序》与他同穴。《兰亭序》的真迹存于李世民墓中,以后传世的都仿真品。 在唐代,刘禹锡写了篇《乌衣巷》的诗,其中有句“当年王谢庭前燕,飞入寻常百姓家。”可见当年王谢两家是何等风光。 南宋时期,绍兴有位大名人,那是爱国诗人陆游。陆游怀有大志,想收复被金国占领的河山。由于种种原因他壮志难酬,写下了“此生谁料,心在天山,身老沧洲。”的诗句。直至暮年还念念不忘,因此有了“王师平定中原日,家祭无忘告乃翁。”的悲愤句子。可惜这次无缘参访陆游故居。在参观鲁迅故里时途经沈园。沈园是一沈姓大户的后花园,一直到现在风貌仍存,保持了当年的亭台楼阁,小湖水榭,花草树木遍布园区。这里曾经发生陆游与唐琬凄美的爱情故事。十分恩爱的陆游和唐琬,被陆游的母亲拆散了。一次,陆游和唐琬在沈园相遇,两人百感交集。陆游写下了著名的《钗头凤》,“红酥手,黄滕酒。满园春色宫墙。东风恶,欢情薄。一杯愁绪,几年离索,莫,莫,莫!”唐琬见词,悲伤欲绝,一病不起。她抱病写下了和《钗头凤》的词,“母情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风乾淚痕残。欲笺心事独语斜阑,难,难,难。人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人寻问咱泪妆欢,瞒,瞒,瞒。”不久后唐琬就香消玉殒了。 时间到了明朝,王阳明诞生于绍兴,他是一位伟大的历史人物。王阳明是王羲之堂伯父王导的第39代孙。他是一位集思想家、哲学家、军事家、教育家、文学家于一身的大家,被誉为“孔.孟.朱.王”。他还是现代地理学和气象学的奠基者。他的著作事迹广为流传,无需赘述。我们想找他的历史遗迹。因此到了他的故居。可能是他的故居过于破旧,全被拆除,新盖了一大片房屋,房前的广场中矗立着王阳明高大的塑像。显然这些建筑已失真並非原貌,没有叙述的价值。我们能找到的是他落叶归根的墓地。王阳明的墓地很大,有一座名为都督第的纪念建筑。在墓的下方有两个广场,其一是祭祀广场。中间有石砌大道,大道边上排列着四个石虎和石马(各两个)。正中有座石牌坊,上书清朝乾隆皇帝所书的“名世真才”四个大字。墓身为水泥建筑,边沿不砌护栏,墓前中央是宽大的石砌场地。我们去时,在墓碑边摆着两个花篮,花朵很新鲜,应是刚摆不久的。花圈是黄帝内经杭州读书会送的。世之伟人,几百年过去了,仍受人民敬仰。 周姓古时是绍兴的名门望族。在近代又出了两位对中国近代政局、思想文化领域有很大影响的杰出人物——周树人(鲁迅)和周恩来。周恩来祖籍绍兴,出生于江苏淮安。周恩来祖居在绍兴越城区劳动路。周恩来祖居又叫百岁堂,始建于明代。祖居为三进台门布局,有门斗、大厅和四个天井,建筑面积约1700平方米。周恩来童年曾在这里居住一段时间。除祖居外,还有周恩来纪念馆和纪念广场。白色的周恩来的塑像立于纪念广场。周恩来为中华人民共和国的建立和建设鞠躬尽瘁,今天仍受到人们的敬仰,周恩来永远活在人民的心中。绍兴望族的另一周家是鲁迅的周家。在绍兴有两大鲁迅所在周家宅第,一座是鲁迅祖居,面积达三千平方米,另一座是鲁迅的故居,面积近二千平方米。鲁迅的爷爷叫周福清,考中进士,在朝中为官。周福清的儿子周伯宜,考中秀才后多次考举人不中。周福清欲对考官行贿一万元银元被揭发,朝庭免去他官职被捕入獄。鲁迅的父亲秀才头衔也被去除。为了救周福清,周家变卖了几乎全部家产才把周福清救出,周家从此败落。此时鲁迅家只剩两间房子和百草园,鲁迅已很难在老家居住了。于是他把那两间房子及百草园以七百银元卖掉,用那七百银元在北京买了一小套四合院。鲁迅全家,色括母亲、夫人和两个弟弟搬到北京居住,鲁迅从此离开故乡。我们参观鲁迅在故居读书的三味书屋。三味书屋不大,两个堂柱上书:至乐无声唯孝弟,太羹有味是读书。鲁迅的老师是秀才寿镜吾。老师教学严谨,鲁迅学习认真努力,常受老师表扬。百草园仍在,园中有一口井口很小的水井,鲁迅小时候常在园中玩时在井口跳来跳去。百草园有几亩大,现在种了许多蔬菜。 清朝末年,绍兴有位反清女豪杰——秋瑾。秋瑾参加光复会,积极参加反清活动。她因叛徒出卖被捕,在狱中宁死不屈,大义凛然,抛下两个儿女,在现解放北路轩亭口大街十字路囗就义。现在在她就义处的街中心矗立着秋瑾烈士纪念碑。碑高七米呈长方体型,碑上有蔡元培撰于佑任书《秋瑾纪念碑记》。在一侧街道的牆上有孙中山书写的“巾帼英雄”四个大红字。我们参观了秋瑾故居。故居内展示秋瑾生活原貌,她所写的文章诗篇。其中一首写道:祖国沦亡已若斯,家庭苦志太情癡。以只愁转眼瓜分惨,百首空成花蕊词。何人慷慨谈同仇,谁识当年郭解流。时局如斯危已甚,闺装愿尔换吴钩。入门处挂着周恩来的题词:勿忘鑑湖女侠之遗风,望为我越东女儿争光。

|

编辑:余淘