再访湖南------------------戴明哲(厦门)高十二组、原副校长【校友文萃】

|

再访湖南 前年的夏天,我因探亲来到湖南,观赏了三湘山水美景,感受了湖南的人文风情。来去匆匆,意犹未尽。十一月八日,立冬后的第一天,我再次来湖南。 我到湖南的第一站,是登临久负盛名的岳麓山,游览岳麓书院。岳麓山是衡山七十二峰的最后一峰,雄据湘江边,俯视长沙城。站在主峰眺望,群山绵延,峰峦重重。虽已立冬,天气初肃,仍绿树森森。眼下湘江,缓缓北去,江水澄碧,舟楫穿行。在江的中央是狭长的橘子洲,如绿色长船,在绿林中有楼舍点缀,依稀可见毛泽东的塑像。橘子洲的东面,便是长沙市区,林立的高楼,一望无边。在岳麓山丛林中有一亭子,上有毛泽东手书《爱晚亭》三字。亭子不大,是人们登山观景休闲之所。在一百年前,一群胸怀大志的青年人常来这里,议论天下大事。指点江山,激扬文字。他们是青年毛泽东,蔡和森和他们的朋友。在岳麓山顶一隅,林木掩盖下有一座古炮台。当年炮台很隐蔽,很难被发现。中国军民在1939——1942年的三次抗日长沙保卫战中,消灭了一万多日军,炮台 发挥了巨大的作用,这是一座英雄的炮台。八十多年过去了,长沙的大火(那时曾火烧长沙)已经熄火,靖国神社的香火还在燃烧,历史不能忘记。 我们从山顶下行,前往山麓的岳麓书院。岳麓书院原是学堂,在北宋年间(公元976年)因宋真宗赐名岳麓书院而得名。岳麓书院在几百年间一直是湖南最高学府,是中国四大书院之一,培养了无数人才。真可谓学脉延绵,弦歌不断。岳麓书院七度被毁,重教的湘人七度重建。而且书院规模不断扩大,愈发生机勃勃。岳麓书院原具有教学,藏书,祭奠,园林,纪念五大功能。现在岳麓书院已属湖南大学。因为历史久远辉煌,楼阁园林美景,现在旅游成为书院的主要功能。 岳麓书院座落于岳麓山山坳,四周绿树环绕,一沛清泉贯穿其中。流水淙淙,亭台玉立。古老的建筑,幽深的庭院,斑驳的碑石门楼;大树遮掩,落叶铺地。整座书院显得肃穆宁静,身处其中,古风油然而生。 这是一个庞大的建筑群,布列有序,功能分明。众多的帝王和名人题字,显示了它的显赫地位。书院前大门高大威严,门的上方是宋真宗御书《岳麓书院》 四个大字,两侧联为:惟楚有材,于斯为盛。联意颇为骄傲,唯我独尊。沿中轴线上行,来到二门,又是《名山坛席》,《潇湘槐市》的题字,突出了书院的尊贵地位。再往前是经堂,是书院讲经的重要场所。明朝曾在这里进行了朱熹和张栻两位理学大师的会讲,名噪一时。在所有题字中,最有意义的四个字是经堂上“实事求是”四字,这题字并非出自帝王之手,它是岳麓书院的校训,意义深远,为毛泽东和邓小平推崇和应用。经堂的两侧是学斋,湘小学堂等多座建筑。岳麓书院的御书阁,藏书五万,其中有珍贵的《五库全书》。作为儒学之所,书院有孔庙。作为爱国诗人的家乡,书院有屈子祠。岳麓书院如此地位,清朝的康熙和乾隆两帝也在此题字。岳麓书院是湖南人民的骄傲。

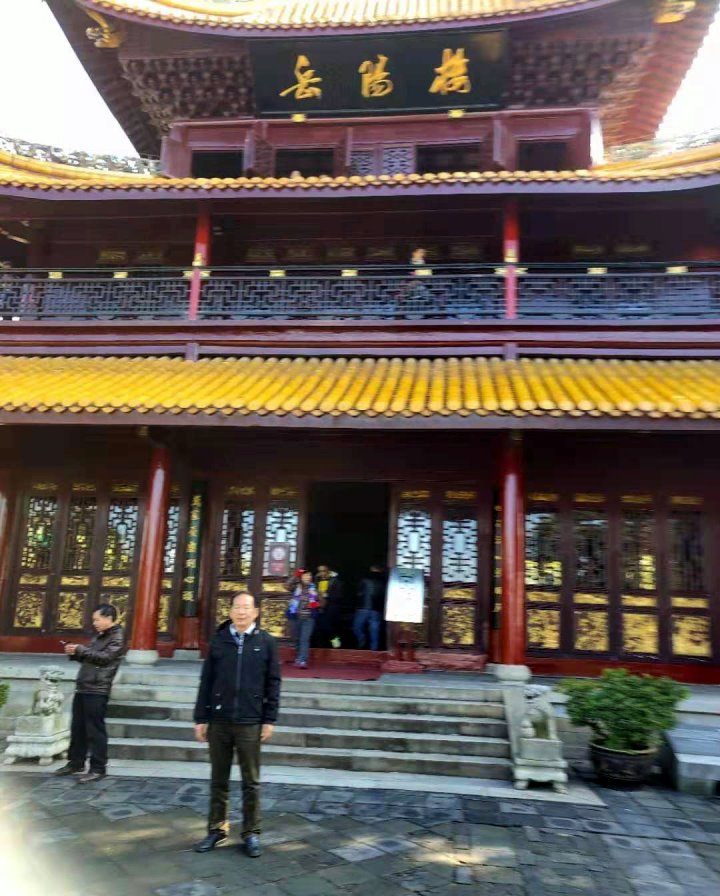

登岳阳楼 十一月十日,我们前往岳阳楼。岳阳楼名闻天下,不仅她楼美湖美,更重要是因为有了岳阳楼,才诞生了旷世名篇《岳阳楼记》,因为有了岳阳楼,才使忧国忧民思想更深入人心,万古流传。我们的车经过望城区,湘阴县,路经汨罗境。在汨罗境内的一个广场上,矗立着一个塑像,临近一看原来是伟大爱国诗人屈原的塑像,塑像一旁便是汩罗江。只见屈原满脸悲愤,遥望南天。那神态好象正低吟《离骚》,又好象投江前在向故国告别。桥下汨罗江水千年流淌,为诗人而悲歌。我们在像前肃立良久,而后默默离开。汽车经繁华的岳阳市区,最后到了洞庭湖边。在巴陵西城,岳阳楼巍然䇄立。晴空高远,阳光耀眼,岳阳楼熠熠生辉。岳阳楼为纯木构建,四面盔顶,三层三檐,飞檐斗拱,造型端庄。远远望去,岳阳楼有如一只大鹏,凌空欲飞。踏过五级青石台阶,扶梯直达楼上观景台。浩大的洞庭湖展现在眼前。近处是白色沙滩,几位老者正悠然垂钓,湖边杨柳依依。湖的近处停靠着几艘大型运沙船,湖面碧波荡漾,在阳光下闪闪发光,舟楫穿行,群鸟飞翔。湖心是君山岛,岛上有山,绿林中隐约可见楼宇。因为没有时间,不能登岛参观。更远处湖面上烟波浩渺,直至远山。壮阔的洞庭湖,湖水来自湖北四口的长江水,又接纳了湘境的湘,资,沅,澧诸水,而后再奔入长江。洞庭湖既能灌溉良田,又可在汛期调节洪水而减灾。洞庭湖周边是良田沃野。洞庭湖与岳阳楼共同组成了一幅巨型美丽画卷。鉴于此,历经千年,引来了无数文人骚客,为她倾倒,为她吟唱。其中,大诗人杜甫在贫病交加时也来到岳阳楼,写下了催人泪下的《登岳阳楼》,不久后病殁于洞庭湖边的小船上。永久地与湖相伴。 三国的鲁肃于公元215年建了阅军楼,阅军楼在西晋称巴陵楼,后来才叫岳阳楼。又历经唐,宋等朝代。其间,有李白,杜甫,李商隐,杜牧等诗人留下了许多诗篇。但岳阳楼名气并不大。直至北宋良臣滕子京重修了岳阳楼,寄图修书请志同道合的大文学家范仲淹作记。范仲淹思绪奔放,满怀豪情写下了千古名篇《岳阳楼记》。文章内容博大,气势磅礴,哲理精深,尤其是那“先天下忧之而忧,后天下乐之而乐”的绝高思想境界,千年流传。岳阳楼也因之名扬天下。岳阳楼在长达1700年间,历尽沧桑,几度兴衰,多次重建,有史可查的有三十多次。现在的岳阳楼是1984年重建的,是历史上重建最好的一次。在这个基础上在岳阳楼的周边又增建了许多亭台楼阁,扩大为一个面积达九万平方米的庞大风景区。在这些建筑中,仙梅亭,三醉亭,怀甫亭为景点著名的三亭。怀甫亭是为了纪念伟大诗人杜甫,亭内有杜甫肖像,亭外廊壁上更有毛泽东手抄的杜甫诗作《登岳阳楼》。此外有牌坊,碑廊,文庙等多处景点。给我印象深刻的首推《双公祠》,祠内有范仲淹和滕子京塑像,人们永远怀念这两位为国为民的清官。在景区的一角,有座坟墓,墓碑刻的是:小乔之墓。小乔是吴国周瑜的妻子,天姿国色,更因杜牧有诗“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,由她牵扯了三国纷争波澜壮阔的历史故事而为人们所注目。在入园不远处,可看到一处清水环绕的“长岛”,岛上有五座青铜铸成的岳阳楼,分别是唐,宋,元,明,清五个朝代的岳阳楼,叫《五朝楼观》。让我们不仅看到现在岳阳楼,还可以看到穿越千年,不同朝代的岳阳楼。 岳阳楼在历史长河中永存,为国为民的精神在历史的长河中永生。

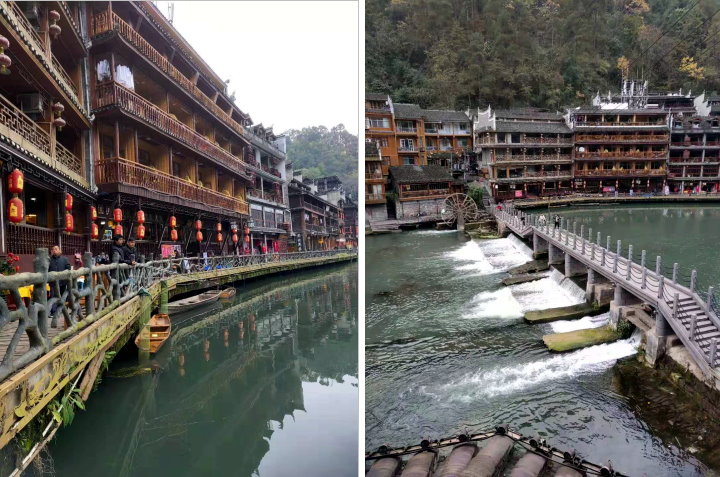

凤凰古城 凤凰古城位于湘西,建城已有三百多年,本是藏在湘西万山之中寂寂无名的小地方,却由于文学大家沈从文的推介,一夜之间名闻天下。她的古老而优美的风光,她的原始神秘的风情,吸引了无数游人,从四面八方汇集而来,欲睹边城的真面目。 凤凰古城座落于湘西沱江之滨,清澈的江水从城前流过。河谷深切,河岸陡峭,远处高山耸立。时值初冬,漫山绿色中点缀着片片红叶。在近岸,木楼密集,一层层地往上堆叠。远远看去,有似空中楼阁。在某些地段,下层楼房的柱子打入河中,呈悬空状态,这就是有名的吊脚楼。在百年前吊脚楼是凤凰古城的一般建筑。吊脚楼一面临江,一面向街。吊脚楼多是商家和普通住房,居民中也有商女。那时山区陆路难行,水运是主要的运输方式。吊脚楼下有码头和运输船只。在月夜或蒙蒙细雨天,水中吊脚楼是一道美丽的风景线。而今陆运代替了水运,沱江另有一番风貌。两岸之间有高大宏伟的虹桥和南华大桥,还有石板桥,木板桥和石跳桥。所谓石跳桥,由江中整齐排列的石墩组成。江水从石墩间隔中下流,人从石墩跨跳过江。石墩间江水卷起白色浪花,哗哗作响。 我们从虹桥过江进古城。虹桥是一座有盖的古桥,恰似一艘陆地画舫那样美。虹桥位于沱江凤凰城中游。站在桥上凭栏而望,沱江上下游美景一览无余。众多的游客停步,一边欣赏沱江风光一边拍照。过桥后我们从古城的东门(升恒门)入城。古城内的街道狭窄,由青色石头铺成。房屋多为木构的徽式建筑,青砖马头墙。由于年代久远,房子颜色灰暗,红色的灯笼,色彩鲜艳的纸雨伞挂满街巷。街上游人如鲫,比肩接踵,人群中飘扬着导游的小彩旗。街道的两侧多为商店,摆满了各种商品,更有当场制作的小作坊。我们从老菜街前往北门(壁辉门)。老菜街的一边是商家,另一边是古城墙。城墙由紫红色的砂石砌成,历经几百年石头仍保持原色,无丝毫破损。这种石头与我在澳洲看到的一样,那里很多建筑如悉尼大学的墙石也是砂石。砂石色美质坚,千年不变色。来到北门,北门的城楼为重檐歇山顶,高大雄伟,城墙也由砂石砌成。城楼上有两层八个对外枪炮口,作为古城防御设施。城门呈半月拱形,城门扇由铁皮包被,由于几百年的风雨侵蚀,部分铁皮已经破损。北门面向沱江,凤凰古城雄据沱江边。当年建城主要目的是镇守一方。在清朝民国年间,古城有大量驻军,防范镇压苗民造反。离开北门,我们经过东正街到达西门(阜城门)。西门前有一广场,叫从文广场,以纪念古城儿女沈从文。在广场中央有土家族画家黄永玉(他也出生于凤凰古城)设计的凤凰塑像,塑像象征着展翅高飞的凤凰城。穿过文星街,折回沱江边。我们由石跳桥过江。石跳桥的石墩之间有一定的距离,必须跳才能前进,而且要按一定的节奏跳,不能停留。由于背了东西,我艰难地过了江,岁月不饶人了啊。过了江即出了古城,拾级登岸,岸上是繁华的街道,密集的人群,胜过香港最热闹的街区。其实,除了古城之外,凤凰有更大的街区,古城区只是一小部分。游客除了观景以外,就是购买商品,特别是当地土特产,如姜糖,血粑鸭等。凤凰城已高度商业化,何处没有商家?何处没有游人?凤凰古城活跃了当地经济,功不可没。 晚上,我们入住古城临江的一家旅社。旅社房间的设备虽然简陋,但它临江的一面可以观看沱江美景,另一面是喧闹的街道,观景购物都方便。入夜,华灯齐放,沱江的两岸灯火是何等璀璨,从下往上,一层层,一排排,重重叠叠,交相辉映。从南岸到北岸,从地上连到天上星光。灯光倒映在江面上,让你感觉好象整个世界都在发光,这是在天上还是人间?我们由街道下行到江边,沿着江边小道慢行,尽情地欣赏凤凰夜晚美景。人生,能有几多时光,无忧无虑,陶醉忘年。江边路旁布满了小商店。有人在小桌上,摆了小酒,又是观景又是品酒。酒喝多了,脸红了,醉于酒,醉于景,何等潇洒! 十一日清晨六点,我们离开旅社。这时天色蒙蒙,下着小雨,只有几处灯光闪烁。街上没有了白天的喧嚣,显得宁静空旷,行走在古街上,让你有种时光穿越感觉。好不容易找个地方吃了早饭。我们沿着南华大桥过江,薄雾微雨中的古城更有一幽静朦胧之美。我们在桥边等车,准备前往墨戎苗寨。这时传来阵阵锣鼓声,细雨中在桥头出现了一群人。细看一下,是一小队出殡人马。黑色高大的木棺放在板车上。最前面的是拿花圈的人,而后是几人的锣鼓队。棺前两条白布长带,两队人拉着白带(大概逝者的亲人)。这种出殡方式很象我们闽南的拔(拉)龙须。地域不同,习俗相通。 七点整,我们告别古城,出发前往墨戎苗寨。

苗寨和苗民 十一日上午,我们到了湘西古丈县墨戎苗寨。这个寨子的居民全是苗族居民,被认为是生苗。这里的住宅风土人情是典型的苗家风情。 墨戎苗寨背山面水,寨后绿色山岭高耸,高速公路从山腰穿过,山上白云飘浮。寨前清澈的龙鼻河静静流过。龙鼻河河谷宽阔,河边是旷野和田园。在寨子的临溪边缘,排着一大排昔日守寨的土炮和苗人喜庆时敲打的四方鼓。我们走过河面上长长的木桥,而后经过如同画廊般的风雨桥入寨。在桥上,热情的苗族村民以其独特的方式欢迎客人。身着民族服装的苗族妇女为客人举行拦门礼仪,即所谓三卡。一是卡歌,她们先唱迎宾歌曲,而后客人也以唱歌应答。二是卡酒,她们为客人捧上入寨酒,客人饮酒后入寨。最后是卡鼓。风雨桥上,歌声,鼓声,笑声交织,热烈而温馨。 一名苗族女导游带领我们参观苗寨。一进寨门,在塞子的前方是围场。围场是苗寨公共活动的广场。每到苗族节日,苗民在这里载歌载舞,围场成了欢乐的广场。在围场一侧是苗寨的街道,街道的两边是商店。整座苗寨房舍依山而建,房子间的落差很大,一层一层地从山下往山上延伸,层层叠叠,纵横交错。村路由山石铺成,狭窄而弯曲。房子多为木构,黑瓦屋顶,翘角。屋檐之下挂着红灯笼。不少房子正在维修,路边村民摆着各种小商品出售。我们花较长的时间参观银饰大作坊。制作银饰是苗民特长,其制作工艺水平极高,被联合国列为非物质文明文化遗产。银匠在苗寨有很高的地位,受人尊崇。师傅当场展示制作过程。作坊摆放着各种各样精美的银制品,琳琅满目,闪闪发光。在另一大厅中,苗族姑娘为大家演唱了多首歌曲。动听悠扬的歌声博得了游客阵阵掌声。到了另一大房子,一个苗族巫师为我们表演了合竹绝技。两名游客在腰的两侧按着两片竹片,随着巫师的摇铃,手舞足蹈,两竹片慢慢地自动合拢。游客们都看呆了,无法解释这一现象。最有趣的是有一小楼叫《乖乖楼》。原来按苗家风俗男女青年结婚之前,男青年要到女家做几年工,接受考验,男青要听话勤快,乖乖服务,越乖越好,故有此楼名。 在墨戎苗寨,有一展览室,介绍苗族历史和习俗。古代的蚩尤部族是苗族的祖先,本生活于中原地区,蚩尤在与黄帝在涿鹿之战中战败身亡。蚩尤九黎族遣民在几千年争斗中节节败退逃亡,经过五次大迁涉最后大部聚居于云贵湘边区。苗族是一个质朴勤劳善良的民族,他们之中不乏许多优秀的人才。比如民国第一任总理熊希龄,大作家沈从文,杰出的歌唱家宋祖英等都是湘西苗民。墨戎苗寨还是宋祖英的故乡。苗族没有本民族的文字,但保留看自己的话言传统,风俗习惯。苗族有巫傩文化,巫医巫术,有独特的苗族服饰,刺绣等。苗族有本民族的节日,苗族歌舞,苗族的四方鼓颇有名气。我们在凤凰城还看了上刀山,吃火,枰杆提米等巫术技艺表演。至今还流传着湘西的赶尸,放蛊,落洞女三大迷团。苗族是一个感恩的民族。他们千百年来被压迫被镇压,过着逃难生活。苗族妇女的裤子的最下面有宽黑带,表示他们过去的苦难生活,往上有三条杠,在杠之间绣有花鸟,表示现在的幸福生活有如鸟语花香。他们特别记住,在1956年毛泽东主席宣布中国各民族一律平等,苗族是中华民族大家庭的一员。从此以后,他们不要逃难,不被歧视,昂首进入新社会。现在的苗家还挂着毛泽东主席像,永运记念恩人。

矮寨大桥 在湘西的崇山峻岭中,有一座驶名中外的大桥叫矮寨大桥。矮寨大桥以它的宏伟壮观,施工难度大,在施工过程创造的几项世界纪录而闻名。矮寨大桥跨过德夯大峡谷。德夯大峡谷位于云贵高原与武陵山系处,是典型的喀斯特地貌,地形险峻。大桥象悬挂于山谷之上,两端为峡谷绝壁,桥头与隧道相连。这是一座高速公路大桥,桥上不能行走。因此,我们只能从峡谷的一侧插入石壁的木栈道才能到达大桥。我们小心翼翼地行走在这段长达1600米的木栈道。栈道距地面有400米,从上往下看,桥下的德夯河似银带从谷底穿过,黑色的公路好像绳子。前下方是矮寨,房舍如同小盒子散布在原野中。在山谷的另一侧,白色的云雾在山腰流动,有时又从山谷冒出。山腰是灰白色的石灰岩绝壁或分离出的突出小石山头,绝壁之外和山头是丛林,山底下也分布着密林。绿白两种颜色,一幅灵动的巨画。在云层穿过大桥时,迷迷茫茫,影影绰绰,好像天宫的仙桥。

终于走完了木栈道,来到了大桥前,近距离地观赏它。站在山腰观景台上,眼前是吊索巨柱,巨柱上有赫然醒目的《矮寨大桥》四个大字。雄伟的大桥像巨龙一般跨过峡谷,矮寨大桥因此被人们称为云端巨龙。宽阔的桥面高速公路上汽车飞奔。这是一座塔梁分离式悬索桥,桥架由重8000吨的钢桁连接而成,如此庞然大物怎么连?主缆每根重6000吨,一两千米长,怎么拉到高几百米的山腰?建桥的工程难度极大。我们的工程师,我们的工人硬是在如此艰难的环境把桥建起来了。而且创造了当年四项世界第一。1,釆用钢桁梁悬索主跨1176米,长度世界第一。2,首次釆用岩锚吊索结构。3,首次釆用碳纤维作预应力筋材。4,首次釆用轨索滑移法架设钢桁梁。我不由得对建桥工程师和工人肃然起敬,为伟大的祖国骄傲。桥面距谷底355米,我们不能上桥面观赏大桥,但却可以在桥面下观赏。我们先坐电梯下降到桥面下方,而后沿着钢桁间铺成的桥面前行。只见桥下巨大的钢构相连,耳闻桥上车辆奔跑声,再看眼下的河川村寨。由于距地面太高,使人行走心寒,大家走到桥中就折回。 德夯大峡谷地处湖南和重庆之间,千百年来是两省之间难于跨越的险要巨壑。如今矮寨大桥一桥飞架,天堑变通途。

农民和农村 这次我到湖南,有两天住在农家,近距离地观察望乡,湘阴,汨罗,岳阳等县的农村,和农民长时间地聊天了解情况。我发现湖南农村正发生深刻的变化,特别是耕作机械和耕作技术的提高。感受到时代进步的脉动,看到中国农村美好的将来。 我住的地点是长沙望城区裕农村,现划为长沙的城区,其实是农村。这个村处于丘陵地带,耕地地块并不大。进村时,我看到水稻都已收割完毕,但田里留着长长的稻茬,以后在其他县看到的也是如此,心里很纳闷。这里是水田,地又不平,拖拉机很难耕种。但现在用履带式的耕作机,可以爬过田埂,又不会陷入泥里。水稻收割完了,稻谷由车运走。明年春耕时,用旋耕机耕作。作业时,在打烂泥土的同时打碎稻茬,稻茬的碎片混入泥浆里。留着长长的稻茬是为了把更多的稻秆留在田里。这一方法实在好。一是避免了焚烧稻秆造成污染,二是稻茬碎末在田里化解,增加土壤肥力,改良土质。湿稻谷除了晒干外,还有烘干的办法。现在的播种插秧也有很大的改进。准确地说,现在已无老式的插秧。有两种播种方式。一是抛秧,把秧苗直接撒到田里。二是撒播。把稻种浸泡到发芽后,再把发芽的稻种撒到地里。撒播只用于春季稻,秋季稻用抛秧(湖南一年种两季水稻)。用撒播的方法水稻的产量更高。耕地时肥料和除草剂一起上,省时省力。湖南的水利很好,有众多的水塘,水渠密布,浇灌水稻很方便。这样一来,在这类地区种水稻,真可以犁耙入库,牛放南山了。 这样科学种田,大大减轻了繁重的体力劳动,大幅度地提高劳动效率。一家一人就可以耕种大片土地。已经不需要那么多人留在农村种田了。因此有人就承包土地耕作,多数农民把地租给承包人。一个农民告诉我,他有拖拉机,除了耕作他承包的六十亩地外,还可以为别人耕作赚钱。多余的劳动力,多数外出打工。有的在农村中搞多种经营。比如搞园圃,搞小制作,搞运输,搞养殖等经营方式。 在我走过的中国许多省,我以为湖南的农村是最美的。农民的房屋大多是二至三层新建的小楼,楼前是水泥场,楼后面和两侧是树林和竹林,林下放养鸡鸭。房子的周边有菜地。门前不远处有池塘(毛泽东和刘少奇的故居前都有池塘)。小山和空地都是树林,环境优雅。村里水泥路四通八达,不少村民有了自家小汽车。农村有了幼儿园,孩子上学若路较远,用一种封闭的三轮电动车接送,能遮风避雨又安全。农村的卫生环境也有很大的改善,村里分布着垃圾收集点。我以为湖南的农村正紧跟时代步伐,蒸蒸日上。 写于2018年 |

责任编辑:余淘