徽州四日------------------戴明哲(厦门)高十二组、原副校长【校友文萃】

|

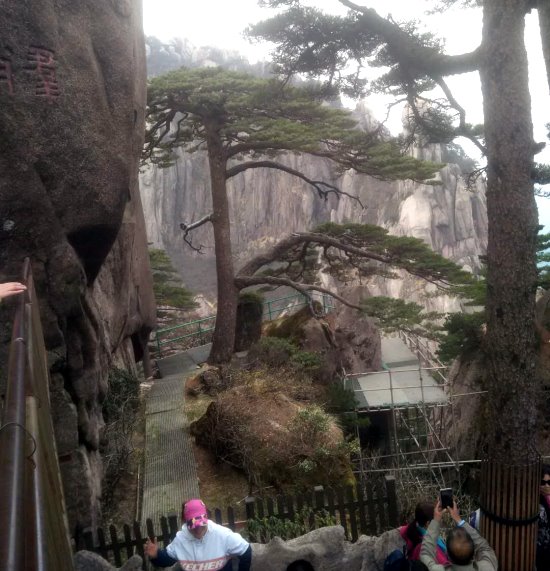

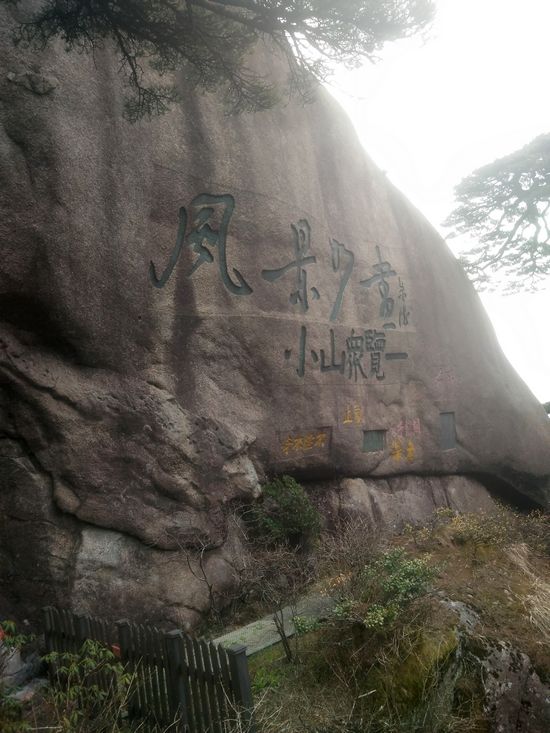

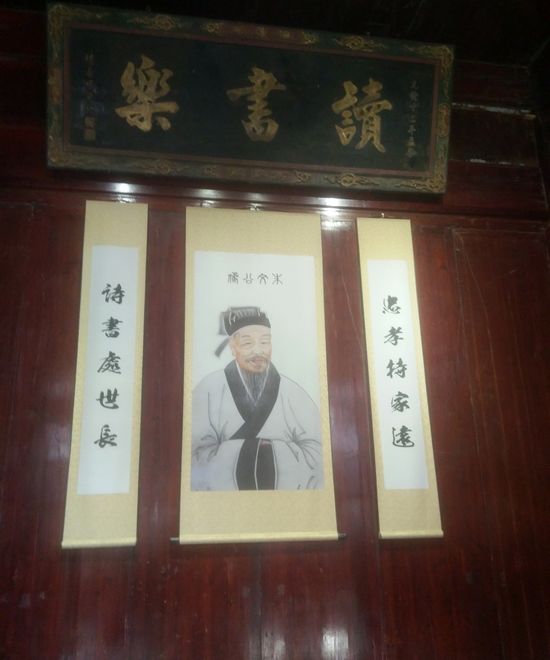

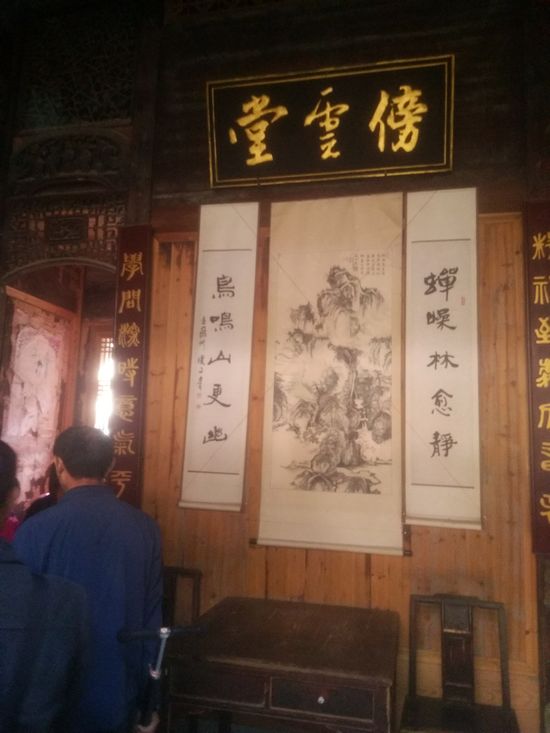

徽州四日 2018年3月24日,风和日丽,正是莺飞草长的春日。我们乘动车前往黄山。一路是青山绿水,田园风光。闽南地区楼房林立,闽北地区是森林沃野,江西上饶山低林密,婺源以东油菜花开。列车时而穿山过洞,有时伴江而行,有时平川飞驶。过福州,转上饶,经婺源,抵黄山。前后三省,半天到达,真是迅捷方便。我们感叹国家的进步,时代发展的快速步伐。黄山市原是安徽休宁县屯溪镇,因秉徽州之文化,借黄山之秀美,因之立市。现黄山市辖休宁县,歙县,黟县,祈门县四县,为新生城市。黄山市市区分为新城区,老城区和开发区,人口十六万。目前黄山市市区规模不大,但生机勃勃,一切都在建设之中。 到黄山市的第一项活动是游览新安江。新安江穿黄山市而过,如同一条蓝色缎带,装点了黄山市。游览地段的一边是黄山市市区,岸边杨柳依依,绿草铺地,稍远大楼林立。江的另一边是田野,油菜花地与绿色庄稼相杂。岸边也是绿树青草,钓鱼者临江悠然垂钓。更远处是一座林木茂盛的小山,山间有盛开的樱花,山头上有一座塔,高高耸立,俯视江面,遥对黄山市区。我们乘坐华丽的黄山号画舫,顺江而行,观看两岸美景。真所谓人在画中游,游舫在画中。新安江春水色如蓝天,江面宽阔,江水缓缓东流。新安江往下便是富春江,是柳亚子先生“观鱼”之所。江上更有千岛湖美景,富春江再往下就是钱塘江,旁边是天堂之所杭州了。从新安江到钱塘江是直通杭州的黄金水道,处处是美景。 晚上,我们到茗乡剧院观看演出,剧目是徽韵夜秀。我很少看戏,没想到在黄山市这样的小地方,看到了如此现代化的剧场。茗乡剧院的戏台,除了主剧台外,还有两厢剧台,在主剧台的两侧还有两条几米长伸出的狭长剧台,进入观众席位之中。剧台上的板块是活动的,并且可以升降,下方还有水道引水。剧台上方除了有灯光设备,活动支架外,更有水管连通。在演出时,有一幕徽州母子相别电闪雷鸣,风雨交加时,大雨倾盆,雨水从天而降。我坐在第三排观众席,“雨水”直喷到我的脸上,台上流水哗哗作响。原来那水是从舞台上方的水管喷出,剧台的大量流水从剧台下层的水道流出。风雨一过,剧台一切恢复正常,继续演出。剧目共有五幕,“四季黄山”,“天上人间”,“痴梦徽州”,“徽班进京”,“皖风徽韵”。剧目演绎了明清时代的徽州文化。演员阵容宏大,服饰华丽,场面热烈,伴有武术杂技表演。我们享受了地道的黄梅戏唱腔,了解了徽州文化的底蕴。古徽州为一府六县,府治在歙县,六县是歙县,黟县,休宁县,祁门县,绩溪县和婺源县(现划归江西省)。面积一万三千平方千米,面积不大,人口不多,却在中国历史舞台上有出色的表演,光彩夺目。徽州九山一水,资源少,为贫穷之地。然而徽州人穷则思变,奋发图强。一是发展山区经济,做木头,竹,蘑菇等生意,种茶制茶更为有名。徽州制作的祁门红,毛峰,猴葵茶为中国名茶,远销国内外。二是经商,先由木竹,茶叶,歙砚等生意,发展到其他领域,称雄一方,称为徽商,与山西的晋商南北辉耀。许多人发家致富,成了为巨沽,如胡雪岩,谢正安,程承珍和程承海兄弟,祝确(朱熹的外祖人),张小泉(制作剪刀),吴荣寿(茶商),曹享劲(墨商)等。徽州男子少年就外出拼搏,长年在外,也造成了悲剧。剧中的母子分离悲情场面让人心痛。民谣:前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢。徽州女子更是牺牲品,所谓十年夫妻九年空。长年空房独守,碧海青天夜夜心。有的丈夫有去无回。徽州女子要养育子女,农事家务一人担,比惠安女的操劳有过之而无不及。第三条道路是读书求取功名。徽州有几十所书院。在小小的徽州就出了一千多名进士,象胡宗宪,李鸿章等官居极品,光宗耀祖。徽州的重教之风一直延续到今。象朱熹,戴震,詹天佑,胡适,黄宾虹,陶行之等名人,乃至现代领导人胡锦涛都是徽州人,群星灿灿。除此之外在建筑方面有别具一格的徽式建筑,所谓青砖黛瓦马头墙(有防火作用),科学的布局,精美的木雕、砖雕,是徽式建筑特色。在文化方面还创造了徽剧,风行于徽州及周边一带,演出中就有徽剧进京为清乾隆皇帝祝寿的场景。 二十五日,阴天。据天气预报,黄山山上温度为5度,有雨。我们穿好衣服,备好雨具和午餐,出发前往黄山。车出黄山市区,约一小时抵黄山脚下。前半小时车在田野平川行走,路边油菜花一块接着一块,黄艳艳的。徽式建筑群从窗口掠过。后半小时,车进入山区,山势陡峭,多处山坡是大片修长的竹林,错杂着黄山松和其他树种。在坡缓地段出现了或大或小的茶园。茶园不整平,茶树也不成畦,一棵棵象绿色灯笼散布在山坡上。这些茶就是制作毛峰茶的原材料。毛峰茶由徽州人谢正安所创制,驰名中外。他的后代谢裕大更是发扬光大,他所经营的茶叶公司成了中国唯一的茶叶上市公司。 来到黄山下,我们由玉屏索道上山。放眼一望,眼前群峰陡立,直插云宵。到了玉屏峰顶,可以更仔细地察看。黄山的山体由花岗岩构成,呈黄褐色,我不知是否因之称为黄山。华山的山体为完整的石头,山坡寸草不生。黄山的山体破裂,有裂缝,裂缝之处生长着顽强的黄山松。黄山松根系发达,深深地扎入石缝,咬定青山不放松,凌空而立,迎风雨,抗严寒,千姿百态,气度非凡。黄山裂开而成的石块,经千百万年的风雕雨蚀日晒,形成了形态各异的黄山石,如飞来石,龟兔赛跑,梦笔生范,猴子观海……黄山石为黄山一大景观。在玉屏峰顶的崖壁上有多处石刻,最引人注目的是朱德的题字:风景独好。字体酋劲有力,功力不凡。在摩崖的一侧是著名的迎客松。迎客松风姿独具,举手长劳劳,迎接着上山客人。在未有索道之前,人们经过长时间的攀爬,当气喘嘘嘘就要到顶时,看到这举手相迎的迎客松时,心中充满温馨和喜悦。站在玉屏峰上,右望是险峻的黄山第三高峰仙都峰(1810),仙都峰顶多个石峰并列,石壁几乎与地面垂直。由于过于险峻,已封山不能攀爬。左边是第一高峰莲花峰。莲花峰主峰突兀,小峰簇拥而得名。更远处有犀牛望月与之相对。在莲花峰左侧是第二高峰光明顶(1860)。光明顶上有个气象站,气象站的巨上圆球,突立峰顶。我们由玉屏峰下行再经莲花峰山腰的百步云梯前往光明顶。百步天梯何止百步。途中我们要先登鳌鱼峰。由鳌峰下去,再登光明顶。上上下下不知走了多少级右阶。体力已难于支撑。幸好,由于游人太多常堵路,借此稍作停息,有时干脆往路边一站。途中同行的年轻人不断鼓励我们。游人中还有比我们年纪更大的人,他们能上难道我们不能上?他们也在无声地鼓励我们。途中更有一群人在激励我们,他们是黄山的挑山工。他们挑着一百多斤的商品,汗流满面,身体精瘦,有的头发已经灰白。挑山工气喘嘘嘘,呼哧呼哧地艰难攀登,拥堵的山路,又增加了他们的困难,难上加难。人心都是肉长的,游客们纷纷自动让路,更有不少游客大叫:让开,让开。挑山工喘气之余不忘向游客道谢。看了挑山工,我们怎么能爬不上去。不可否认,登黄山是我历次旅游中最艰辛的一次,岁月不饶人啊。挑山工日复一日年复一年地艰辛劳动,我不知道天下有比这更苦的活吗?见了他们使人心疼,心酸。我希望黄山的管理者想想办法,来减轻挑山工的辛苦。在途中,我们还看了送客松,龙爪松,竖琴松等各种形态各异的奇松。看了飞来石,龟兔赛跑等怪石。黄山风寒,在山沟,在路边残雪犹存,一片片,一堆堆。远望天都峰的残雪犹发出银光。我平生第一次用手抓起了雪,白白亮亮,似小的玻璃碎片,很轻,一把弄沙沙作响。我们终于上了光明顶,想不到光明顶上很开阔,除天文台外,还有大片空地。光明顶也是观光好地方。抬头四望,莲花峰,天都峰等大小山峰历历在目,沟沟壑壑就在眼底,浮动的流云,挺立的黄山松,蜿蜒的石径,使人心胸畅然。我们下了光明顶再爬白鹅岭,由云谷索道下山。在山下终于见了淙淙而下的黄山清泉。 人常言,黄山归来不看山。黄石集五岳名山之大成。山势,黄山山高路险,奇峰林立,大小山头七十二个。水,黄山有温泉,秀水飞瀑。石,黄山有奇石遍布。树,黄山松苍劲挺拔,形态万千。雪,黄山冬雪压山,雾松如仙景。雾,黄山常大雾横山,流云焕彩。黄山不愧为中国名山。 三月二十六日,我们前往江西婺源。婺源原属安徽省,后来划归江西。但婺源的建筑是徽系风格,民风民裕也是徽州风韵,千百年来的文化积淀难于改变。电视上所播出的梦里老家就在婺源。那是一个游子魂牵梦绕的故里。车到婺源的江湾往右转,直奔目的地葟岭古村落。路边的油菜花已连成片,由平地到梯田,黄光耀眼。葟岭位于500米的山坡上,甚为偏远,近无村舍,田地稀少,交通不便。几百年来村民慢慢散去,现留人口已很稀少。明清时代盛极一时的葟岭慢慢式微衰败。人走房空,因此没有新建筑,留下了完整的古村落。时间到了2013年,不知那位高人发展了这一古宝,由政府找个好地方,安置葟岭遗留的少量居民,把葟岭建为旅游地。 我们由索道上山,一进村门。我的第一感觉是时间倒流,定格在明清时代,因为这里的一切都是那一年代的,没有丝毫的现代气息。进村的路边有不少树龄二、三百年粗大的樟树,这么大的樟树价值不菲,能保留至今,实属不易。原来葟岭有一条村规,谁家若生一个孩子,必须种一棵树,而且不能砍伐。因此,葟岭能留有大片树林,整个村落处于林木之中,保持了青山绿水。古村民能有环保意识,令人赞叹。村落的所有建筑由于所建的年代已久,全呈灰黑色。房子依山而建,由山腰往下,一层层一排排,重重叠叠,似如空中楼阁,直至山脚下。在村子的中部有一条贯穿全村的街道,称为天街,因为挂在半空中,起名确切。天街的路面全由大块的花岗岩砌成,几百年的路人行走已把石头磨得光滑。天街宽几米不等。街道两边全是徽式建筑,一般为二层或平房。青砖高墙,圆拱大门,木格的窗户,雕花的门窗,屋檐横梁也多有雕刻,古色古香,十分精美。麻雀虽小,五脏齐全。天街为全村的重心,布满各类别农村所需店铺,前店后坊,还有其他建筑。进天街不远有一座竹山书院,书院规模很大,气势恢宏,是曹氏(全村几乎都姓曹)子弟读书之所。书院兼有学校和图书馆功能。充分显示了徽州人重教的风气。在书院旁还有一个字纸亭,专用于焚烧有字的纸,这表明了过去人们对文字的尊重。在我老家,几十年前也有一字纸亭,已毁多年。再前行是绣缘堂。有一大宅院的大门门楣上方有四个短木柱伸出,那木柱称为户对,户对用于喜庆时挂灯。有四个户对表明这是官家。在大门的两侧各有一个扁平的石鼓,这一对石鼓叫门当,汉语成语的门当户对源于此。在天街有一建筑叫绣缘堂,绣缘堂是妇女刺绣和售卖织品的场所。在街的后段有一名叫隆裕昌的榨油坊,里面还保留了古式榨油的全套设备,而且还在榨油,游客可以参加操作。油桶里的油发出了阵阵香气。街旁有一晒工坊。晒工坊是晒农作物之所。葟岭平地很少,缺乏晒谷物的场所。葟岭人就想了个办法,在屋子上方架出一条条的木条,作为支架,上面放着宽大的箩筐,秋收的谷物,辣槭,玉米等就放在上面晒,因而美其名叫晒秋,其实其他季节也可晒东西。这一奇观恐怕是全国独一无二。天街上还有制作和卖歙砚等各种作坊。在天街的两侧有大户人家的豪宅。入街不远处的竹虚堂是其中之一。竹虚堂是明未知县曹元功所建。在大门的上方和两侧,全是精美绝伦的木雕,如九世同堂,宴官图等。天街的另一官宅是五桂堂,建于清乾隆年间。五挂堂的取名为纪念曹家五兄弟。据称这一人家先是单丁传世,后发展到二百多人,人丁兴旺,成一大户。时代的发展,这一家人不知何处去,留得豪宅任观观赏。五桂堂遵徽式风格,前堂后室,明堂暗室。天井明亮,房室昏暗。东厢住主人,西厢做客房。楼下住男性,楼上住女性。五桂堂同样是很豪华,规模比竹虚堂更大。房前有半月型的水井(主人认为月圆易亏)。房屋侧面有一小院,小树花草,石凳石桌,很是优雅。穿过天街时,只见一股山泉沿石砌沟渠从上而下,贯穿村庄,想必是用于饮用和洗涤和灌溉。在村的下方,泉水推动水车轮不停转动,过去为磨坊提供动为。走过天街不远,一个高大的石牌坊出现在路上,这是一座御赐牌坊,这一类牌坊是最高级别的牌坊,表彰有功有德的官员。小小葟岭有此殊荣,葟岭仍至整个徽州的教育成果可见一斑。我们偌大的有一两百万人口的大县却不曾有这样的牌坊。沿村后大路继续向前,在道路两旁有可以排菊樱,白色的花朶挂满技头,似白衣仙女迎接客人。再往前,是一座高悬于两山间长达几百米名叫垒心桥的铁索桥。这是后人所建的大桥,站在桥上可以从侧面观看葟村的全貌。眼前的葟岭象是别有洞天的仙居,为群山所环抱,为绿树所掩映。站在桥上下望,原野农田,历历在目。层层的油菜花正盛开着,黄光灿灿,花香阵阵。绿色山岭分列两侧,是一幅美丽的山水巨画。 形势比人强,历史的演变,谁能料想。昔日的小村葟岭辉煌一时,盛极而衰,今日的葟岭走向另一辉煌。葟岭的先辈对此不知有何感想?有位伟人看了戏剧《白毛女》说,旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人。现在是:新时代使葟岭衰落,新时代又使葟岭兴盛。 三月二十七日,天气晴好,日暖风轻。我们前往名闻中外的黟县古村落宏村。宏村早在2000年就被联合国科教文组织列入世界文化遗产名录。是人与自然和谐相处的典型村落。途中路的两旁依然是大片盛开的油菜花,还出现了块块的桑田。原来,随着时代的发展,中国东蚕西移,养蚕业由江浙向安徽移动,安徽的黟县也成了养蚕基地。 一到宏村,一幅美丽的山水画就出现在我们的眼前。宽大的宏村南湖(面积达二万平方米)水平如镜,蓝光闪闪。湖面上下是蓝天白云,徽式房舍倒映其中。一道长堤横卧湖中,长堤的中部一道拱桥。当明月高悬时,其景不逊于杭州西湖。难怪这里成了摄影绝佳之地。湖边杨柳依依。有石砌的护堤岸,岸上是石砌道路,成群的游人行走在树荫下,欣赏美景之余,不忘拍摄留念。一大群美术学校的学生分布在湖的四周写景。跨过拱桥,来到村口,迎面的是两株树龄500年的参天大树,一株是银杏,一株是枫杨。这两株古树被村民称为牛角,整个村落布局如牛形。 宏村从始祖汪彦济建村至今已有九百年历史,现村中有四百多户人家,一千多人口。整个村落北高南低,依地势而建,错落有致,庭院深深,村道弯曲似如迷宫。我们的旅游线路由注入南湖的圳水逆流而行。宏村的水系建设是这一古村落的杰作。宏村建村后屡遭火患(徽式建筑多木构,易生火灾),居民难安。到了14O3年,族长汪思齐为此筹划修水圳引水入村防火。不巧汪思齐要外出做官,由其妻何重主持水利工程。懂风水地理之说的何重带领村民,千辛万苦,历经二十年,筑坝引西溪上流溪水入村,修了一条一千二百米长的水圳。在村中又挖掘了一个月沼,月沼所在地原有天然泉水,常年泉涌不息。现在有圳水引入,月沼成了一个半月型的湖泊。月沼常年碧绿,水平如镜,旁边是堂煌的乐叙堂(建于明朝的永乐年间)。月沼除畜水供洗涤之外,又是村中一美景,村民休闲之处。在月沼周有石头铺成宽大湖岸,我们参观时,看到老人在湖边休闲,儿童在湖边嬉戏,妇女在洗衣,更有人在卖火腿。月沼被宏村村民称为牛胃,水圳称为牛肠。二者解除了困扰村民百年的火患。水圳弯弯曲曲,穿堂过屋。在过去有村规,上午八点之前不可在水圳洗涤,村民可取圳水做饭烧水。八点之后才可以他用,真可谓“浣汲未防溪路远,家家门前有清泉”。在建好水圳月沼二百年之后,宏村村民又挖掘了南湖,南湖被称为牛肚。南湖水可灌溉几千亩良田。至此宏村水系历经几百年终于完成。宏村的水系是人们利用自然和自然和谐相处的典范,成就宏村人的千秋伟业,是宏村人的骄傲。 首先我们参观位于南湖边上的南湖书院。这是一所建于清朝的宗族学校。宏村人把书院建于环境优美的南湖畔。书院很宽大宏伟,设施完善,显视了宏村人的重教。徽州有古谚“养儿不读书,等于养头猪,三代不读书,养了一窝猪。”正因这样,宏村英才辈出,进入仕途的比比皆是。明清两代有记载的就有如汪肇衍,汪世勋和汪日父子,汪思蔚,汪世通等,仍至于现代1919年的汪大燮,汪大燮向蔡元培通报巴黎和谈的内幕,因此暴发了“五四”运动,汪大燮在中国历史上功不可没。往前走来到承志堂,承志堂是一座占地2100平方米,极尽屠华的大建筑。承志堂由清代大商人汪定贵建的私家宅院。承志堂有七处楼阁,九间天井,有花园、书厅、客厅、书房厅、仓库等,设施极其完善。最精美的是其中大量的木雕,如百子闹元宵、打金枝、九世同堂等,建房时雕刻就花了四年时间,木雕的饰金就用去百余两黄金,百年后饰金木雕仍金碧辉煌。因此,人们称承志堂为民间故宫。我们参观的另一建筑是乐叙堂,乐叙堂是汪氏祠堂,建于1403年,位于美丽的月沼边。乐叙堂高大宏伟,由门楼厅,前院,议事厅,享堂四部分组成,是家族开会,祭祖,议事,惩罚,婚嫁礼仪场所。大厅中间供奉着开村始祖画像。奇怪的是左侧供奉的是一位女姓,她是建设宏村水系的大功臣何重。宏村人打破了男尊女卑女不入祠的常规,表明了宏村人心胸广阔,开拓进取的精神。何重像的上方是“巾帼丈夫”四个大字,旁边有名人朱熹和戴震的题词。参观的敬德堂是一般宏村民居的代表,也是典型的徽式建筑。前厅后堂,两侧厢房,南侧为前院北侧为后院,装饰简朴,但门楼有精湛的砖雕。另一住宅桃园居别具特色,建于1860年的清代,规模不大,但其木雕和砖雕都是精品,如“八骏马”和门楼上的“蝙蝠奉寿”。在宏村我们还参观了其他民居。上述是其中的代表。由于宏村还有一千多居民,一般的民居不作为参观点。 参观了宏村,让我们了解了宏村厚重的人文历史。我们感叹宏村古人的智慧,他们的村落布局,水系建设如此科学合理,环境如此优美,把人与自然和谐相处。他们的房舍建设技艺高超。参观宏村,也让我们看到了徽州人重教重商,团结进取的精神。宏村是中华民族的瑰宝,也是人类文明的瑰宝。

(15)葟岭古屋的门当户对

|

责任编辑:余淘