情怀文论7-----------------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

| 情怀文论7 | ||

|

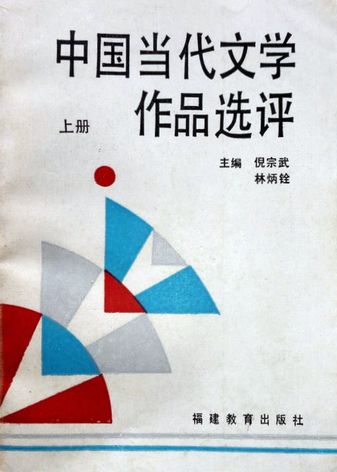

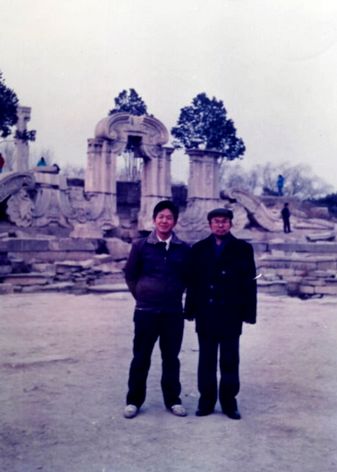

《中国当代文学作品选评》的编写 情怀《20世纪中国文学通史》的编写(2003年9月),是我《情怀文论之2》,复旦大学中文系唐金海教授主编我参加的《20世纪中国文学通史》,可以说是我参加编写教材最高规格的一次。上海东方出版中心出版。 作为从中学到大学的教书匠。回顾从青年到老年,我参加教材编写,次数很多。第一次,是文革中间的1971年,当时晋东南专署教育局从沁县中学抽调我参加初中语文教材编写,我在长治市住两个礼拜,中间还到平顺县西沟参观,著名劳动模范李顺达接见我们;到潞安矿务局参观潞安煤矿,我们还乘电梯到深深的地下矿井参观煤矿工人采煤。留下难忘记忆。可惜编完教材出版以后,也没有送我一部我们编的教材作为纪念。 1986年3月希望出版社出版的《初中语文比较赏读》第四册,是我参加编写的。这本书有22篇,其中就有我的15篇,当时太原师专中文系副主任一位老师有5篇,不知道从哪里来的光明日报驻山西省的记者两个人两篇。结果我的名字是最后一位,他们名字都在我的前面,而且稿费我只有三分之一260元;副主任260元,占三分之一;两个记者260元,占三分之一。我第一次经历这种不公平。可能为了掩盖不光彩,他们在书本上每一篇后边都不标明作者名字。第一到第五篇是我们中文系那位老师的,第15、16两篇是两个记者的。他们三个人共7篇。我一个人15篇。这本教材对我的意义,是我曾经在山西省沁县中学当过语文老师的纪念。也就是我在山西省开始阶段当过中学老师的纪念。 我是福建人,是厦门大学中文系毕业的教师,1963年到1992年初在山西省教育界服务。1992年3月27日调动回到故乡厦门市服务。我不能对不起故乡。当然,故乡也要给我机会。1992年底,我应邀到福建省师范大学,参加《中国当代文学作品选评》教材编写,主编是我大学同窗福建省师范大学教授倪宗武,副主编也是他们大学的教授林炳铨先生。我和林教授大约是在1990年在北京一次当代文学会议认识的。那一次我们两人一起到圆明园玩,没有带照相机,想合影留念偏偏又没有摄影营业的摄影师,恰好有一位热心肠的年轻人,愿意为我们摄影,而且分别寄赠送给我们。我非常感谢这位不认识的年轻人。这次我就随文登这张照片,这是参观圆明园最好的纪念。 《中国当代文学作品选评》(上册),主编倪宗武,副主编林炳铨。福建教育出版社1993年出版。我的任务都在这部著作的上册,作品选包括诗歌、散文、戏剧、长篇小说四个部分。我的选评在诗歌和长篇小说两个部分。六首诗歌,三部长篇小说。 这部著作顺序第一是诗歌部分,第一篇是艾青的《礁石》,就是我的任务,第二篇是别人的,三篇《吐鲁番情歌(三首)》闻捷,四篇《骆驼》郭沫若,五篇《桂林山水歌》贺敬之,六篇《甘蔗林——青纱帐》郭小川,七篇《戈壁日出》李瑛。诗歌部分我占六篇。我选评的这六位都是当代文学最著名的诗人的代表作,现在看上去依然亲切感人。看看艾青的《礁石》: 一个浪,一个浪 它的脸上和身上 我在“作品评析”中写道:“这首诗,从表层意义上看,是个人命运与民族命运的象征。……这首诗的深层意义,则可以上升为一种普泛的哲学意蕴:礁石是人类意志的象征,浪是历史考验的象征。人类总是在各种无穷的严峻的考验中屹立不败,毅然前行的。”回想当年我在课堂讲授时,趣味地讲道,第二节头两句写礁石的模样,再看艾青晚年的脸,就像礁石一样布满深深的像刀砍过的皱纹。学生们常常哄堂大笑。实际上《礁石》这首诗所塑造的礁石形象,同时也是诗人艾青形象的自我写照。 除了诗歌六位著名诗人的代表作。我的任务还有最后第四部分的长篇小说三部:《林海雪原》曲波,《红旗谱》梁斌,《山乡巨变》周立波。 真是的,回忆起来还是十分亲切愉快的。 2017•10•29•厦门前埔

|

责任编辑:余淘