“我要问学者”之刘再复篇-----转载自共识网【校友动态】

|

共识网“我要问学者”之刘再复篇

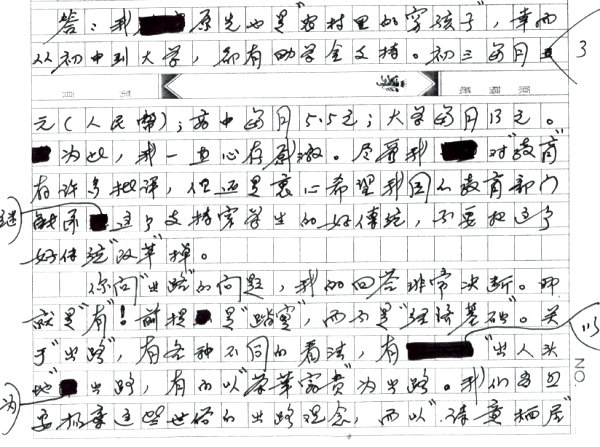

编者按:近期,共识网(微信号:igongshi)推出的系列栏目——“我要问学者”,旨在促进读者和学者之间深度的互动。本栏目第六期请来了当代著名人文学者刘再复先生,就“告别革命论”等问题同共识网读者进行了深入交流。本期共识网微信共征集到50个问题,编辑从中遴选了17个,供刘先生回答。古稀之年的刘先生手写作答,五易其稿。以下是问题和回答—— 1、横玉箫 #我要问学者# 先生您好!我读过您的很多访谈。非常感佩您的勤勉努力,为中国文学批评做出了卓越的贡献。看您从福建小山村一路走到今天,真是不容易。我读到您讲青少年时代饥饿体验的时候,眼睛都湿润了。想请问先生,在今天这样一个阶层固化的时代,农村里的穷孩子如果想像您一样踏实做学术,还有出路吗?做学术是不是一定要良好的经济基础做前提? 刘再复:我原先也是“农村里的穷孩子”,幸而从初中到大学,都有助学金支持。初三每月3元;高中每月5.5元;大学每月13元。为此,我一直心存感激。尽管我对“教育”有许多批评,但还是衷心希望我国的教育部门能承继这个支持穷学生读书的好传统,不要把这个传统“改革”掉。 你问“出路”的问题,我的回答非常决断,那就是“有”!前提是“踏实用功”,而不是“经济基础”。关于“出路”,价值观不同看法也会不同。有的以“出人头地”为出路,有的以“荣华富贵”为出路。我们当然要扬弃这些世俗的出路观念,而以“诗意栖居”和“精神价值创造”为出路。这个意义上的出路,并不取决于环境,即不取决于生活的外部条件。 正像自由,我认为自由的赢得,不能等待外部自由条件的到来(如上帝的恩赐或权力中心的恩赐),而是取决于自己。即自己觉悟到自由才有自由。同样,也只有意识到“出路”就在自己的身上才有“出路”。一切都取决于自己,包括出路。 读中学的时候,“安徒生童话”中的一句话给我以极大的启迪(启迪了一辈子),童话说:“只要你是天鹅蛋,就是生在养鸡场里也没有什么关系。”这句话告诉我:关键是你自身(是否天鹅蛋),而不是环境(养鸡场)。中学课本里有鲁迅的《故乡》,大家都会背诵鲁迅的话:“世上本没有路,走的人多了,便成了路。”他提醒我们:路是靠自己走出来的。可是,我不满足鲁迅所言,自己对鲁迅的话悄悄作了补充。至今我还常对自己说“世上本没有路,走的人多了固然可成为路,但即使走的人不多,甚至没有人走过,我也要独自踏出一条路”。这一直是我内心的绝对命令。无论是在国内还是在国外,我都以“自己踏出一条路”为人生宗旨。 许多朋友都说我是“心理的强者”,所谓“强”,就是认定:心灵状态决定一切,包括决定自己的出路与前程。即使处境像庄子那样,只能以编草鞋为生,或像陀思妥耶夫斯基那样,落入“地下室”与“西伯利亚”,我也要顽强地阅读、思索和写作。说我是“心理的强者”,不如说我是“信念的强者”。出路就在磐石般的信念中。

2、百度 #我要问学者# 《<告别革命>第八版问世感言》中说:“历史在悲剧中前行。所谓悲剧性,就是历史的前行一定要付出代价,或伦理代价,或道德代价,或文化代价,或感情代价。”就此观点可否举些例子?比如伦理代价?感情代价?就现阶段社会的发展代价体现在哪?房地产?腐败?股市? 3、穷理正心 #我要问学者# 非常同意李泽厚先生的“吃饭哲学”。但对于“历史在悲剧中前行”,却有些不解。能否举个例子说明改革开放的“悲剧性”在哪里? 刘再复:两个问题意思相近,我就一起回答。 我一直认为,中国的改革开放是巨大的历史进步,是中国的“百年之裂变”、“千年之裂变”,这是伟大的壮举。但又带有巨大的悲剧性。悲剧性在哪里?现在的中国,一方面繁荣富强,阔步前行;另一方面则是“贪污”横行,“腐败”横行,“八卦”横行(包括妄言、谎言、谣言等),“赌场”横行(包括彩票、买卖官衔)、“潜规则横行”(丧失做事做人原则)。这“另一方面”,全是悲剧。 其实,改革开放的第一步就带着“悲剧性”。因为第一步是打破“大锅饭”,“让一部分人先富起来”。这就开始分化。分化即悲剧。允许一部分人先富起来就是允许欲望先燃烧起来。“欲望”,乃是人类身内的魔鬼。邓小平的历史功劳,首先是打开中国的“潘多拉魔盒”,把魔鬼(欲望)释放出来,使中国变成一个“有动力”的国家。有动力才有大发展。(先前的“抓革命、促生产”乃是假动力。)“恶”可以成为历史发展的杠杆,这是马克思主义的观点。因此,从历史主义角度上说,释放欲望是完全正确的。但是,从伦理主义上说,这是打破“平均”,是让“魔鬼”出笼,是给“恶”提供机会。 果然,魔鬼一旦出笼,它就按照自己的逻辑进入历史平台。它用金钱抓住所有人的神经,用权力腐蚀所有人的“原则”,用“股票”这种现代鸦片吸引所有人的胃口。很多人一谈“股票”就兴奋,就亢奋。欲望还像孙悟空那样,大闹共和国的“价值天宫”,把原来的价值观搅得一片混乱。让人们一说起钱势权势就眉开眼笑,一说起学问真理就愁眉苦脸。尽管我对“魔鬼”早有心理准备,但是当谷俊山、徐才厚等喝血的生物出现时,还是目瞪口呆。他们如此疯狂,已越过悲剧变成荒诞剧。 我们明知“魔鬼”厉害,但又不能不释放它。因为,魔鬼又确实带给你“动力”,带给你“激情”,带给你“发展”。你不发展,就成弱国,就得挨打。《告别革命》中讲历史主义与伦理主义的二律背反,就讲这些道理,就讲发展肯定要带来“腐败”,而“腐败”又恰恰是历史车轮的“润滑剂”。这种困境便是悲剧性困境。 要从困境中走出来,不能去消灭“欲望”,宋儒那种“存天理、灭人欲”的理念是行不通的。只能承认人的欲望权利即承认欲望的合法性。但是,又不能让魔鬼(欲望)泛滥横行,那该怎么办?十八世纪的西方启蒙思想家孟德斯鸠、洛克、卢梭等,动破脑筋,终于想到一个办法,这就是“用欲望制衡欲望”,这是一个伟大的人文科学公式。除了“制衡”,别无他路。制衡包括政治制衡(三权分立等)、经济制衡(反垄断等)、文化制衡(言论监督等)。所谓政治改革,就是要解决“制衡”问题。 4、杨军 #我要问学者# 吃饭哲学很对,老百姓肯定懂,但是吃饱以后怎么过渡到第二阶段?好像不是说只要吃饱了人就自然要自由的,现在人都是犬儒的,有解吗? 刘再复:前年(2013年),我和李泽厚先生共同为友人章小东(原《收获》杂志主编章靳以之女)的长篇小说《吃饭》作序。在序文中我们谈到这个问题,并用鲜明的语言说:“吃饭”是为了“活着”,但“活着”不光是为了“吃饭”。活着当然还要追求“意义”,追求“自由”,追求“诗意栖居”(诗意地活着)等等。 我们在序中还说,人长了一张嘴,不光是为了“吃饭”,还要“说话”。所以我们一直认为,当下中国的政治改革,最可行的是两项:一是“党内民主”;二是“增加言论自由度”(即多些说话的权利)。 5、杨一宇 #我要问学者# 刘老师认为中国和世界都经不起大折腾,可西方国家经过二战的大折腾,很快弥补了裂痕和创伤,携手共进了。可中国不要说和日本,就是本国人民经历了文革的大折腾后,左右两派势不两立,形同水火,为什么?有文化上的原因吗?还是一股脑地是体制的原因? 刘再复:我说的“大折腾”,是指“大革命”,包括近年来“阿拉伯之春”式的大革命。现在的利比亚、叙利亚、伊拉克、也门等,都在经历“大折腾”后的大麻烦。光是折腾后产生的“难民”,就足以让西欧一些发达国家手足无措。更不用说这些折腾国家的国内惨状了。 中国的国内问题确实不少,但美国的社会问题就何尝不多?问题永远都会有,甚至成堆,但解决的办法,从宏观上说,还是改革(小折腾)比革命(大折腾)好。所以我不希望中国和世界发生戏剧性的变动(革命战争、世界战争)。 我天生厌恶一切血腥的游戏,不管这些戏剧打着什么旗号。西方二战的大折腾,留下“两个阵营”的对峙,至今还布满重新燃烧的危机。乌克兰的火药桶,一点就着。美国的南北战争,至今还有伤痕。中国更是如此,国共两党的大折腾,“文革”两条路线的大折腾,到现在还是“仇恨未了”。“血”的阴影是最难抹掉的,最好是不要流血,我认为,各国领袖的第一使命应是避免战争,避免血腥的戏剧性大变动。各国的民族性确有差别,例如美国这个国家,天真而讲实用主义,它不太记仇,和越南打得死去活来,现在只要有利可图,很快就会言归于好。而中国却老于“世故”,善于记仇,所以一旦大折腾,更是“不忘阶级苦,牢记血泪仇”。所以我在香港首届两岸论坛上特别提出一种期待,希望21世纪的中国,能成为“没有内战、没有革命、没有饥饿”的世纪。中国“牢记仇恨”、“势不两立”的弱点,除了制度原因之外,还有文化原因。 6、声光影 #我要问学者# 历史进程往往是从量变到质变的过程,如果社会到了一定的阶段,例如晚清那样的时期,是要像康梁那样改良还是像孙文那样革命?一旦到了晚清那样的积重难返,像康梁那样改良恐无良效,而如孙文那样的革命,就成了大折腾。按照《告别革命》的思路,刘老师认为,当前我们这个社会,能通过小的折腾或者改良,避免质变到万劫不复的地步吗? 7、十一十四 #我要问学者# 如果历史是在悲剧中前行,如何能真的做到“告别革命”呢? 刘再复:告别革命(暴力革命),避免暴力革命,只是我们的一种希望,一种期待,一种甘地、托尔斯泰式的愿望。但是,托尔斯泰表达了“非暴力”、“勿以恶抗恶”的愿望之后,即他去世之后的几年里(1917年)就发生了十月革命。因此,当社会发展到像晚清那样破烂的时侯,人们是不会理睬我们的“告别革命”理念的。 但我认为,我国的当下社会不是晚清,它虽有不少社会问题,但还是可以通过改良(小折腾)来解决。邓小平改革的时候,也曾面对“积重难返”的局面,但他还是选择自上而下的改革之路。我和李泽厚先生一样,对于中国的未来还是抱着“谨慎的乐观”态度,寄希望于改革,不轻言“绝望”,也不愿意看到“天翻地覆慨而慷”的戏剧性大变动。 8、Brian #我要问学者# 我个人觉得政治改革比经济改革更困难,经济达成共识比较容易,而政治搞不好就会无序低效。经济我们搞了30多年已经令人瞩目,但政治最终还是在人,人的价值观不是很快就能改变的。请问刘老师,您赞同只要顶层设计好,即使地方自治能力不足、公民社会发展不够,也能做好政治改革吗? 刘再复:无论是政治改革还是经济改革,都不容易,李泽厚先生说经济改革比政治改革更难,大概是指“实施”经济改革可能更复杂、更麻烦。 凡是大改革,都有“发动”、“实施”、“调节”等几个阶段。李先生说的应是“实施”阶段。我国的政治改革尚未“发动”,一旦发动,实施起来的确并不太难。倒如一旦宣布解开党禁,明天可能就会有一千个政党注册;一旦宣布解开“报禁”,明天也可能有一千家报刊注册。政治改革困难之处在于“发动”。这当然很费“思量”。“一人一票”的选举制可行吗?多党制可行吗?一旦想通,颁布即可生效。从这个意义上说,要下决心也很难,甚至比下“经济改革”的决心还难。 我倒是比较赞成政治改革不一定要等待“顶层设计好”,也可以考虑先在基层发展一些自生长、自组织的能力,包括公民社会、私立学校、局部直选等等。总之,政治改革在一个大国里进行,重要的是多做试验,不要迷信一声政令便会通盘改观。而经济改革,真的是麻烦复杂极了。每一项改革都关系到每一个个人的前程,每一个家庭的饭碗,每一个乡村与工厂的兴衰。当然,我在这里只能是“纸上谈兵”,并无确实方案。 9、朱天恩 #我要问学者# “革命”的哲学意义是什么? 刘再复:关于“革命”的哲学意义,我以前讲过两次。一次是使用“易经”的语言。按照郑玄(郑康成)的阐释,《易经》包括“三易”,即“简易、变易、不易”。易即变化。革命的哲学意义便是“变易”。但它不是“简易”,即不是从简到繁的渐进与量变,而是“突进”、“跃进”、“质变”、“裂变”。在“改革开放”之前,我们喜欢讲“大跃进”,喜欢讲“飞跃”、“质变”,其实都是讲革命哲学。而改良则讲“量变”,讲“演变”,讲“渐进”,讲“一点一滴的累积”。“告别革命”包括告别“大跃进”、“大变动”等激进高调。在革命思潮覆盖下,我们过去只讲“变易”,不讲“不易”,这也是片面的。其实,天地万物之中,有些是永恒不易的真理,那些基本的人生诉求就不可变更。例如《易经》所讲的“天地之大德,曰生”,我和李泽厚先生所讲的“吃饭哲学”,都是不易之理。任何时候,任何地方,任何种族,都不能改变这些基本道理。即使革命,也是要让人活,不是要让人死。(这是鲁迅说过的话)。 除了使用《易经》的语言,我还用自己的意象语言作过表述。我认为,当下世界有三种哲学正在进行较量。一是“斗争哲学”,即“你死我活”的哲学;二是“和谐哲学”,即“你活我也活”哲学;三是“死亡哲学”,即“你死我也死”哲学。第三种哲学立足于“与汝偕亡”、“同归于尽”等激进情绪。传统的革命哲学是“斗争哲学”,当下的革命哲学则更多使用“死亡哲学”,所以自杀炸弹、自杀飞机、自杀军队就特别盛行。《告别革命》选择的是“和谐哲学”,既告别“斗争哲学”,也告别“死亡哲学”。所以反对一切颜色的恐怖主义。无论是白色恐怖、黑色恐怖还是红色恐怖,我们都拒绝。 10、自由的我自由的国 #我要问学者# 当前中国社会如何避免革命? 刘再复:八十年代末我到美国之后,就把美国当作一部大书,带着问题不断阅读和思考。其中有个问题就是美国为什么不会发生革命?为什么南北战争之后可以长期避免革命?美国也曾产生过“共产党”,但即使在最强盛的时期,党员也只有一万多名,现在这个党仍然不成气候,因为没有人想闹革命。 我观察之后明白,原来,美国社会是一个以中产阶级为主干的社会(中产阶级占全人口的五、六成)。这个阶级不富也不穷。每年的工资收入为4.5万美元左右。生命和主要财产都有保险,房子、车子、妻子、孩子具在,只要有份工作,美国大地就属于他。只要有能力,就有自由。这个阶级的主要焦虑是失业。倘若不失业,它就生活得很稳定,完全没有改变现状的必要,完全没有打破现存生活秩序的需求,也就是没有革命的必要。在庞大的中产阶级覆盖下,美国要是有人提出推翻现政权现制度的革命,肯定会被人视为疯子。 除了经济基础的原因之外,美国作为一个人欲横流的国家,它当然也有许多矛盾与冲突,但是,它又拥有三个平衡机制可以化解矛盾和处理矛盾,从而避免了“革命”。这三个机制是(1)完善的法治体系;(2)民间道德监督体系(媒体、学校、言论平台等);(3)宗教情操(新教伦理)。在政治意识形态的层面上,中国与美国的价值观很不相同,斗争不可避免。但是如果从建设现代社会的经验而言,我们倒是可以学习美国的经验,当然不是照搬。 中国历代的农民革命都是因为太“穷”,日子过不下去。穷则思变。穷则革命。没有饭吃才会揭竿而起。因此,只要解决好吃饭等“民生”问题,革命就可避免。 11、王泽钧 #我要问学者# 福利制度的改革完善是否与“历史主义和伦理主义”的矛盾相对立? 刘再复:从政治经济层面而言,二战结束之后,世界上有三大思潮在进行较量:一是以“计划经济”为标志的共产主义思潮(代表国是前苏联与中国);二是以“福利制度”为标志的民主社会主义思潮(即半社会主义半资本主义思潮),代表国是欧洲诸邦;三是以“自由市场”为标志的古典资本主义,代表国是美国。 福利制度以及整个福利思潮,盛行于二战后的欧洲,尤其是社会党执政的欧洲国家。他们曾发表过福利宣言。社会党与共产党一样,其大思路皆是 “劫富救贫”,思想重心在于谋求“社会公正”(即福利的最大化与平均化)。只是共产党主张“暴力革命”,他们却主张“议会斗争”。 福利制度及其福利思潮,其意识形态,除了平均主义(平等)之外,就是伦理主义(公平)。他们的动机是善良的,但行为是激进的。他们通过“高税收”以“均贫富”的思路,带来“丧失社会活力”(包括滋生懒汉)的严重后果,现在欧洲许多国家面临破产,其实都是福利制度的后遗症。 从理论上说,福利主义乃是片面的伦理主义。它缺少“历史主义与伦理主义二律背反”的思维方式。在历史的天平上,他们朝着“平均享乐”倾斜,忘了“奋斗发展”需要付出巨大汗水和其他代价。 12、雷一 #我要问学者# 我同意应更多关注“吃饭哲学”而不是“阶级斗争”。但是“吃饭哲学”给人的意味难免有点犬儒主义,我真正好奇和计较的是“吃饭哲学”表达的究竟是一种怎样的生活哲学?为了首先求温饱就必须将理想和现实妥协? 刘再复:任何一个概念,任何一个命题,都要放在具体的历史语境下,才能说明清楚。语境往往比语言更要紧。“吃饭哲学”是对历史唯物论的通俗表述,强调的是先要衣食住行,然后才有意识形态、文化思想等,切不可颠倒位置。历史唯物论当然与生活哲学有关,但不是生活哲学的全部。不能把“吃饭哲学”泛化为“人生观”。 上边已说过,李先生讲吃饭哲学时一再强调:“吃饭”是为了“活着”,但“活着”不光是为了“吃饭”。活着当然还要为“理想”而奋斗,不可为了吃饭而遗忘理想,出卖理想。我们批评宋儒的“饿死事小,失节事大”,认为“失节”固然事大,但“饿死”的事也很大。并不是说,一切都是为了吃饱饭,至于气节、格调、道德、理想等都不重要。我们当然不会这么想。 13、天空开阔 #我要问学者# 民主究竟是社会发展的目的,还是社会发展所要利用的手段? 刘再复:“民主”是指什么?首先必须对“民主”的内涵进行界定,然后才好讨论问题。 现在关于“民主”的说法太多,众说纷纭。“德先生”的性格是多面的,要特别注意是指哪一面。 如果民主是指“个人权利”即参与政治的权利,这民主当然就是目的。如果民主是指“一人一票”,这当然就是手段。民主有时候是指“精神”,有时是指“制度”,有时是指“程序”。相对于“专制”,民主既是手段,又是目的。相对于“自由”,它则只是手段,而非目的。所以严复才说,自由为目的,民主为手段。就整个社会发展而言,人的生存、延续才是终极目的,才是最高的“善”。其他的都是手段,包括“民主”。 人类的文明史只有几千年,宏观地看,人类还很幼稚,还找不到最理想的制度。民主制只是相对于君主制(专制)的确好一些,文明一些,但也不是理想制。例如民主政治,当下在西方就普遍蜕化为“党派政治”与“选票政治”,竞选者为了争取选票,就不顾长远利益,只顾浅近利益,不负责任地胡乱许诺,问题丛生。但中国经历几千年的专制,现在缺少的还是科学与民主,所以多讲一点“民主”,多讲一点“个人权利”,是理所当然的。现在有些文章,借“传统”名义否定“五四”,否定“个人权利”,那是大错特错。 14、Desvers #我要问学者# 刘教授,我有两个一直困惑的问题。第一个是关于民族主义的,它是近代中国知识分子谁也绕不开的议题,在短暂的几十年的时间里,中国人从三元里运动保卫村社到五四抵制日本,民族概念逐步地受到国人的认同。其中,既有对过往独特的东方文化的坚守,也有号召西化的声音。中国的民族主义对于当时的历史,产生了什么样的巨大影响力呢?对现在的中国,又意味着什么? 我的第二个问题是关于激进与保守的。粗览近代史,有很多激进的主张,包括无政府主义、基尔特社会主义等等。历史的发展还是在民族主义的航道里,但也有社会主义的因子。在中国的政治领域里,人们的革命行为越来越暴力和激进么?这又给中国带来了什么? 刘再复:民族主义是一个历史范畴,并不是一个普遍原则。在某种历史场合,例如在民族危亡(或民族遭受外族入侵)的时候,高举民族主义的旗帜当然天经地义。例如在一九三七年卢沟桥事变之后,中国当然要高唱“义勇军进行曲”,要提醒“中华民族到了最危险的时候”,要全民族奋起反抗日本军国主义。这个时候,“民族主义”就是正义,就是力量,就是武器,就是“照妖镜”,这个时候,汪精卫、周作人等与日本侵略者合作,他们敢讲“民族主义”吗?然而,“民族主义”并非四海而皆准的真理,在某些历史场合,它可能会起很坏的作用,例如希特勒就靠鼓吹德国民族主义而上台,他屠杀数百万犹太人,也是在“日耳曼民族最优秀” 的口号下进行。在纳粹那里,民族主义变成种族屠杀的借口。二战后,世界进入意识形态的争斗,但还讲国际主义。冷战结束后经济竞争取代意识形态,“国际主义”也随之消失,民族主义与种族主义便重新崛起,于是就出现了南斯拉夫的崩溃和战争,还出现卢旺达的种族大屠杀。民族主义本就是双刃剑,向外可发展成民族帝国主义(德国),对内可变成盲目排外和民族奴役的借口。因此,不能轻易地把民族主义作为民族的生活准则。 我个人一直把“民族主义”与“民族情感”这两个大概念加以区分。我们出身于中华民族,天然地具有炎黄子孙的民族情感。这是自然情感,而非意识形态。我生于斯、长于斯,我的祖父、祖母、外公、外婆、父亲、母亲就埋在中华这片土地上,我怎能不爱这片土地?鲁迅先生在日本留学时(青少年时代)就写出“灵台无计逃神矢”的诗。神矢,即神箭。在古希腊的神话里,你中了丘比特的神箭,就一定陷入爱恋,无可逃遁。我们从出生的那一天开始,就已中了中华的神箭了,酷爱中华这片土地的情结便无计逃脱,爱中国便成了宿命。我到美国之后,本可以加入美国国籍,如果拥有一本美国护照,在世界各国旅游就方便得多,但我还是坚持要保留“中国护照”,只接受“美国绿卡”。我在文章中声明:“中国护照是我的最后一片国土,一旦放弃,我心理上受不了。这是文化心理,也是民族情感,根深蒂固,无计逃逸。我的两个女儿都拿了美国护照,但我不行。 前些天,我读了陶斯亮讲述统战知识分子的文章,其中讲到我的地方都很准确。她还记得我说过:“我是一个不可救药的土地崇拜者”。真的,这句话我讲过很多遍,而且知行不二,至今还是如此。一个民族一个国家,其结构是很丰富的,它至少可分为自然结构、权力结构与文化结构。自然结构中的山川、土地、森林、田野等等,文化结构中的同胞、先贤、社稷、典籍、亲情等等,我们都只能无条件地爱。鲁迅批评“民族劣根性”,也是“怒其不争”,归根结蒂也是爱。 至于权力结构中的朝廷、党派等等,则应当允许民族成员进行思考与选择。我就一直反对专制主义,反对独裁。与“民族情感”的天然性、生理性、血缘性不同,“民族主义”乃是一种意识形态。像义和团那种盲目地排外,完全不知世界发展到什么样,自以为“刀枪不入”,其实一击即溃,这就是民族主义。世界上有许多普世价值,这是全人类共同的智慧成果,但民族主义者也一概排拒,这更是愚蠢至极。民族主义一旦激进化,就否认普世价值,就盲目自大,这要小心。 15、汴梁百晓生 #我要问学者# 民国热近几年方兴未艾,无论是民国时期的人物、作品,还是民教科书、生活方式,都备受追捧,想问刘老师如何看待民国热? 刘再复:国内的“民国热”状况,我有些陌生。不过,在我心目中,一直有两个“民国”。 从辛亥革命(1911年)到中华人民共和国成立(1949年)的近四十年,一般都通称“民国”。其实,这段民国史里有两个民国。一个是孙中山在世和军阀割据执政的民国;一个是一九二七年“四·一二”事变后的蒋介石“民国”。 后一个民国,其实是“党国”,奉行的是一个主义,一个领袖。我不知道当下国内的“民国热”是热哪一部分。倘若是热后者,那等于热党国,这不应该。 热衷者也许不知道这个“党国”有多糟。那时,我们的父辈为了买上几斤米,必须提着一大袋的“法币”去抢购。这个“党国”的北平下了一场雪,第二天街上就有许多尸体冻死在那里。“党国”拥有数百万军队,为什么两年多就被打得丢盔弃甲,逃到台湾?就因为它实在太黑暗,太不得人心。 至于一九二七年之前的“民国”,从袁世凯到段祺瑞,那个时候中国是“小政府,大社会”。政府的权威很弱,“总统”像走马灯似地上上下下,我都记不得他们的名字了。但社会的各种力量活动空间很大。这种状况给知识分子提供更多的自由,所以当下知识人对它有所缅怀,倒是可以理解。这个时期的“国”倒也真的像“民国”。民不怕官,可以自由说话,自由买卖,政府没有力量干预民间社会与民间生活。那时出版的教科书很中性、很切实,吸收一些那时的成果,很有好处。那个“民国”,社会生活方式多种多样,激烈者少,闲谈者多,没有来自政府的强权压力。也许因为确有长处,所以今天才会“备受追捧”。但这个“民国”很弱,国家不统一,也很让人瞧不起。作为国,很难立足于世界之林。那时的中国人,在国外是很没有面子的。 16、箭陵霄 #我要问学者# 请问老师,汉语新诗的现代审美基点在哪里?为什么? 刘再复:我国古代诗歌,讲音韵,讲格律,讲对仗,审美基点很多。五四开创的汉语新诗,也还讲押韵,甚至还探讨新格律,新形式。而当代的汉语新诗却往往连押韵也免掉,更说不上什么格律。至于“对仗”,那简直可笑。既然如此,那么,为什么还称作“诗”,它的审美基点在哪里?你的问题显然“很专业”。 关于这个问题,我的回答是,诗歌一定要守住最后的一个审美基点,那就是“音乐性”。这“音乐性”是广义的,它包括节奏、内在旋律、内在情韵等。那怕是散文诗,它与散文的区别也在于它应具有内在节奏与内在情韵,可朗诵。这是散文诗的最后边界。越过这一边界,“诗”就不成其为诗了。最近香港三联出版了我的《文学常识22讲》,其中也谈到各种文类的审美边界。 17、素心人 #我要问学者# 先生您好!刘悦笛将李泽厚哲学分为“早期”(人化启蒙)和“晚期”(情本立命),您觉得有道理吗? 李泽厚历年论著中,有不少“本体”概念:工具本体、心理本体、人格本体、伦理本体、情本体、度本体……对此,钱善刚提出了“本体差序论”,将实践本体、工具本体、度本体视为一种“逐层递进的关系”;而心理本体因为“不是先天的物质实体”,所以只能作为第二序列,从属于上述第一序列,情本体则又从属于心理本体。您觉得这种看法有道理吗? 作为李泽厚先生的知音,您觉得李泽厚哲学的主脉是什么? 刘再复:我进入厦门大学不久就开始阅读李泽厚先生的论著,但我只是“真爱读”、“真喜欢读”,并未把李泽厚作为研究对象。后来虽然写了《李泽厚美学概论》,也是在台湾东海大学被逼出来的讲述。因此,我恐怕不如刘悦笛、钱善刚二位年青智者那么有心得。今天我回答你的问题,也不一定妥当。 我觉得,李泽厚哲学乃是一个整体(体系),它并没有前期、后期之分。他自己也说:“我很少变化”(参见《回应桑德尔》)。但从生平史的角度,倒是可以把李泽厚分为前期(出国前)与后期(出国后20多年)。出国后,特别是最近十几年,他的著作更为成熟,甚至达到“炉火纯青”的境界。最后他所著的《历史本体论》、《说儒四期》、《说巫史传统》以及《哲学纲要》中三纲要(《伦理学纲要》、《认识论纲要》、《存在论纲要》)等等都非常成熟,非常完美,经典性很强。 为什么无法把他的哲学划开前后两期呢?因为他后期的一些哲学思想,前期都已经存在了。只不过是出国之后说得更为周详、周密,更为完善,即有所扩展而已。也就是说,李泽厚并不像鲁迅那样,前期讲“进化论”,后期讲“阶级论”,前后有个质变。我认为,李泽厚的哲学完全没有“质变”、“裂变”、“飞跃”等现象。所以,与其把他分为前后二期,还不如不分。 例如刘悦笛以“情本立命”作为李泽厚后期的标志性概说,就有麻烦。因为李泽厚的“情本体”早在八十年代就已明明白白出现了。在“美学四讲”的结尾,他甚至高喊“情感本体万岁!”这就是说,他在三十多年前就已“情本立命”即以情感为本体了。出国后他再讲“情本体”,只是八十年代高喊万岁之后的扩展和完备。 说李泽厚前期的思想是“人化启蒙”,也可质疑。因为李泽厚前期所讲的“自然的人化”和“人的自然化”,严格地说,并非是他的原创,因为马克思在“1844年经济学——哲学手稿”中已有“自然的人性化”和“人性的自然化”思想。李泽厚的原创在于他把马克思的历史实践理论引入心理结构,并提出著名的“历史积淀说”,而这正是“历史本体论”的开端。 李泽厚的哲学主脉就是历史本体论。在李泽厚的体系中,“历史”取代了西方的“上帝”。他把康德学说的总命题“认识如何可能”改变为“人类如何可能”。李泽厚吸收马克思和康德的思维成果又加以发展,以自己的学说体系说明:是人类自身使人类成为人类。人乃是历史的存在和历史的结果。人通过历史实践,积淀出两个伟大本体:社会工艺本体和个人心理本体。这两个本体一个是外本体,一个是内本体。两个本体在历史中齐头并进(双向建构也双向进步)。至于“度”,李泽厚似乎未讲过“度本体”,只是说“度”带有本体性,即带有根本性,“度”虽重要,但它不能与“工艺本体”与“心理本体”并提。 钱善刚对李泽厚很有研究,还写了专著,但如果突出内外两本体,可能比区分第一序列和第二序列更贴近李泽厚的哲学要津。西方对于“人类如何可能”作出两个基本回答,一是“上帝造人”(圣经);一是猴子变人(进化论);而李泽厚作出第三种回答,即人创造人。李泽厚真了不起,也很特别,他在三、四十岁时所写的著作,我们今天看来还很新鲜,一点也不过时,后来也没有什么大的改变和修正,唯有在五、六十年代,他还认同革命而出国之后则“告别革命”,除了这一点有所变化之外,其他的思想,我实在说不出有什么根本变化。 |