太原岁月的时空3-----------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

太原岁月的时空3 《文学评论》发表处女作 1976年4月,国务院教育部正式批准山西太原师范学校,升格为太原师范专科学校,由原来的中等教育上升为高等教育。太原市很聪明,让太原师范专科学校成为新的高等学校,原来的太原师范仍然保留。实际上是让一个学校变成两个学校。太原师范专科学校归山西省教育厅管,太原师范还是归太原市教育局管。绝大部分几乎全部仪器设备硬件都归太原师范,因为新学校可以由上边拨款另外购置。师范校舍不变,还是在老军营不动。 太原师范专科学校另外在太原市中心侯家巷落脚,就是老山西大学的旧址,也就是当年使用庚子赔款建起来的哥特式建筑教学大楼校舍,还有东小院、西小院,有“庭院深深深几许”那样一种感觉,好几层小院。当时是学生宿舍、教工宿舍。太原师范老师分为两拨,一拨到太原师专,一拨在太原师范。我和夫人坚定到太原师专。因为一时还要住在老军营太原师范,所以上班上课还有孩子上幼儿园都要走半个小时的路,到侯家巷学校去。中文系安排在西小院。为了安静写学术论文,后来我星期天常常在西小院中文系现代文学教研室写论文。夫人为了让我专心,星期天她带孩子去看电影,或者逛公园。我的《王蒙艺术追求初探》《史剧理论与悲剧理论的区别》这两篇《文学评论》发表在学术界产生影响的论文都是在西小院写的,夫人还记得中午还从老军营大老远给我送过午餐饺子。 那时很辛苦,尤其是夫人每天上班都要骑自行车,带着孩子到师专幼儿园。那时师专没有宿舍,夫人还要带着孩子中午回来吃午饭,睡午觉,下午再去,晚上再回来。一天骑自行车往返两趟。夏天下大雨,冬天下大雪,风雪无阻。虽然辛苦,但是当时很愉快。现在人们喜欢说“幸福指数”,在太原时,我们的工资都不高,但是今天回过头去看,当时的幸福指数可以说比现在都高。 1978年4月,太原师专成立以后,学校积极筹备。中文系主任由北京大学中文系1958年毕业的成立老师担任,他让老师们报专业,我报文学理论,结果还有赵廷鹏、郭政两位老师也是报这个专业,他们年纪都比我大,这个专业编制两个人,领导动员,我退出,改报现代文学。 这个时候已经五月底。正好厦门大学召开现代文学教材协作会议,邀请派代表参加。因为已经定下让我开现代文学课程,所以中文系主任成立就派我去厦门参加现代文学会议。会议6月9日到22日在厦门市鼓浪屿第三干部招待所召开,地点后边就是著名风景区鼓浪屿港仔后海滨浴场。这是我第一次参加全国性高等学校学术会议,一下子把我的学术思想提到一个高等的水平,这是中等教育不可同日而语的,我的精神几乎处在陶醉的状态。在会上,我聆听许多国内一流学者的报告,印象最深的是上海钱谷融先生《文学是人学》,南京资深老教授陈瘦竹先生《喜剧类型》《喜剧与笑》,还有两位当时的青年学者黄修己和陈漱渝在会上的辩论,在这个会上,我第一次认识《文学评论》编辑陈骏涛先生。我在会议笔记6月17日记一笔“下午《文学评论》的福州人来我们宿舍坐。”当时我还不知道他的名字,只感觉这个人为人低调、平和,没有架子,好接近。我热气腾腾开完会回到太原,结果系主任告诉我,现代文学已经由尤敏女士和张谦老师担任,让我又改教当代文学课程。他们两人也都比我年纪大,我把会议大量现代文学资料都送给他们。我拜访山西大学当代文学老师刘梅文大姐,刘女士非常热情接待我,我就投入当代文学的备课工作。 我们原来都是中等教育教师,现在要胜任高等教育的教学工作,都要付出巨大努力。当代文学是新中国成立以来的文学。由于27年尤其文革十年政治生活的不正常,当代文学麻烦多,资料大多不能用,没有教材,教材要自己编。学校图书馆资料少,我只好经常跑山西省图书馆。电视连续剧《围城》,在三闾大学,赵辛楣嘲笑方鸿渐备课认真,“把教案当著作来写!”其实,我就是把教案当著作来写的。功夫不负有心人,结果,学生们发现,本来认为最没有听头的当代文学,反而最有听头。学校团委会出墙报,中文系学生给全系教师讲课效果排队,我被排在第一位。 从1978年下半年到1981年上半年,我辛辛苦苦上两三年课,教案大约25万字。其实是我学术的准备和磨练。1981年5月6日下午我在太原师专大礼堂作学术报告,题目是《王蒙的艺术追求》,这是太原师专第一位自己的教师作学术报告,学校很重视,校长曲咏善,党委书记姚福林、副书记王振东,中文系全体领导、老师和学生,还有外系老师学生参加,我的学术报告可以算成功,《太原师专报》,分两期全文登载了我的报告。正好中国当代文学学会要召开1981年年会,山西大学刘梅文老师不去,她把她的代表名额给我,让我参加。我用一个星期时间,把我的学术报告改为学术论文,题目《王蒙艺术追求初探》,中文系主任批准,系务员女士帮助打印150份,我帮助山西大学刘老师带她的学术论文也是150份。我一个人带着沉甸甸两份论文,冒着酷暑,经武汉到江西庐山,参加1981年6月20日至7月6日中国当代文学学会庐山年会。 上世纪80年代初期,拨乱反正,社会风气好,学术风气正。这是我第一次带着学术论文郑重其事参加全国性学术会议。会务组很认真,阅读论文,把当时的热点论文确定两个专题:一个是王蒙的艺术创新(借鉴意识流艺术手法);一个是关于农业合作化题材的小说。每一个专题确定五位代表在大会发言。我被确定为支持王蒙艺术创新的代表,第一位发言,发言后,产生了比较好的反响,大会《简报》做了比较详细介绍。 很高兴这次会上又见到《文学评论》的陈骏涛先生,他不单听了我的大会发言,而且会后还跟我作了长谈。很幸运,散会后,我们正好一起坐江轮从九江到武汉,船上我们房间住隔壁,在船舷边我们多次交谈。因为我喜欢文学理论,所以比较关注《文学评论》,一次交谈,我直言不讳说,我感到《文学评论》特别关注中国古典文学,还有外国文学,不大关心中国当代文学。没有想到,陈先生马上接受我的意见,很虚心的说:“这是我们工作的不足,我们以后注意。”他说的不是应酬话,而是马上实践,回到北京,他就准备发一组庐山学术年会文章,一篇是支持王蒙创新,就是我的《王蒙艺术追求初探》;一篇是提出不同意见,1982年1月份《文学评论》第一期就发表,我是支持的观点,刊物放在第一篇,另一位是不同意,放在第二篇。明显表明刊物是支持王蒙的艺术创新的。 《文学评论》是中国社会科学院文学研究所主办,是最高文学理论刊物。在厦门大学读书时,我们都感到它是高不可攀的。万万想不到,我的第一篇学术论文处女作竟然能够发表在《文学评论》上,真是一步登天了!这不光是学术成果一步登天,而且是人生境界一步登天。我要感谢上世纪80年代那个时代,感谢那个时期的《文学评论》不是高高在上,而是礼贤下士,他的编辑陈骏涛先生就是一个代表人物,后来我发现,当时的《文学评论》绝大多数编辑都跟陈先生一样敬业,热心发现新作者,扶持新作者。尤其是陈先生,他不知帮助多少人,包括后来的著名文学评论家,复旦大学人文学院副院长、中文系主任、博士导师陈思和教授,就感激过陈骏涛先生的帮助提携。我要特别感激陈先生,还因为这篇文章以后,我还有两篇文章都得到他的帮助发表了。我的学术层次也是在《文学评论》的肯定扶持下,一步一步向上推进的。作为中国最高文学理论刊物的作者,我对《文学评论》永远怀着感激感恩的心情。 因为我在《文学评论》发表的三篇文章,都是上世纪80年代在太原,这就成为太原时空给我留下的最珍贵的记忆,最美好的记忆。 上世纪90年代我离开太原回到厦门以后,1994年6月 福建省文联在石狮召开“郭风作品研讨会”,我和陈骏涛先生一起参加会议,这里我上一张我们会上的两人合影。1997年更加难得,陈骏涛先生和夫人一起来厦门大学参加女性文学研讨会,当时我是集美大学中文系主任,特地请陈先生到集美大学中文系作学术报告。还陪陈先生与夫人一起游览集美陈嘉庚公园。陈夫人热爱生活,很有情趣。这里上当年几张照片。十分亲切难忘。 2012•6•22•厦门前埔 |

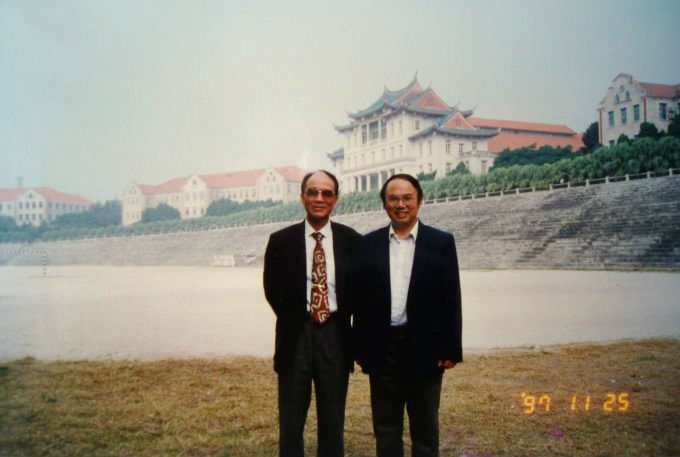

(1) 1994年郑波光与陈骏涛在郭风作品研讨会合影

(2) 1997年郑波光与陈骏涛在厦门大学合影

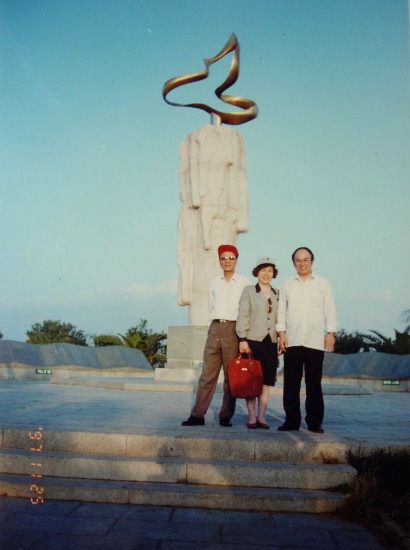

(3) 1997年作者与陈骏涛伉俪在陈嘉庚公园合影

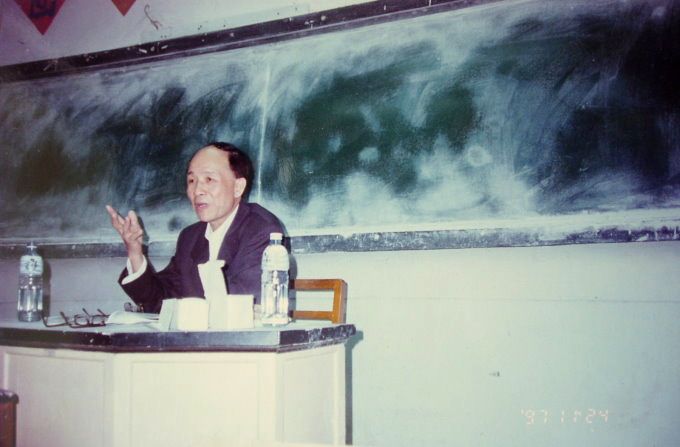

(4) 1997年陈骏涛先生在集美大学中文系作学术报告

点击照片即可放大

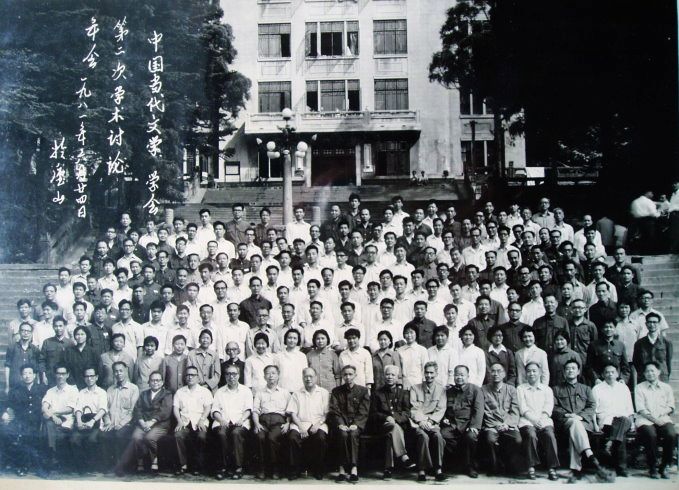

(5) 1981年庐山年会合影

会长姚雪垠(1排右8)、陈骏涛(8排左8)、郑波光(9排左9)、徐明德(3排右1)