山西文艺界的不老松永不老--郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

山西文艺界的不老松永不老 山西文艺界的不老松永不老 胡正先生是一种绿色,永恒的绿色

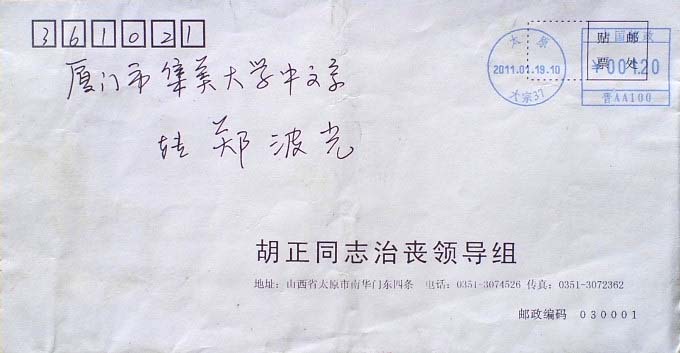

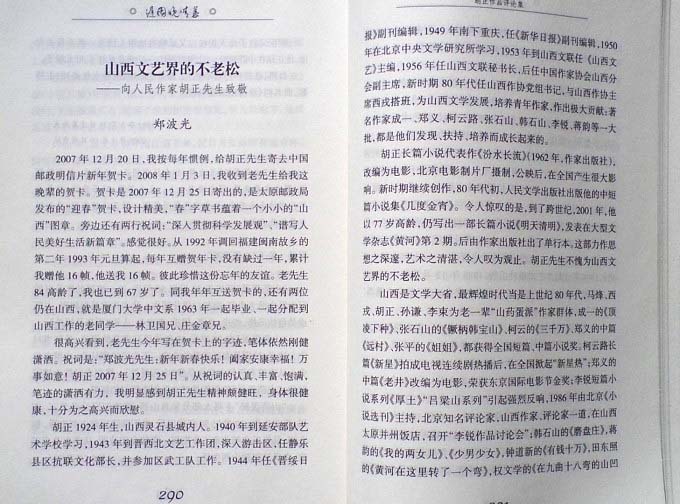

一 挽歌 胡正先生(1924-2011)于2011年1月17日晚20时45分在太原人民医院病世,享年87岁。至今已经一周年了。 我1992年3月底告别山西,调回厦门,从1993年开始给胡正先生寄新年贺卡,到2011年,我年年给胡正先生寄贺卡,从不间断,共给老先生寄过19帧贺卡,老先生也从不间断,给我寄贺卡,有时,还是我先收到他的贺卡,我比他小17岁,他的真挚,让我这个晚辈格外感动。我们算是忘年交了。 两年前,2010年年底,我按每年惯例,给胡正老先生寄去祝贺2011年新年的贺卡。没有收到他的贺卡。我想,可能他的眼睛不好,写字不方便。但是内心还是有些忐忑不安。大约在2011年2月份,我从网上惊讶发现,胡正先生已经逝世。87岁,就一般人说,已经是高寿了;但是,就胡正先生身体的硬朗来看,完全可以活过90上百岁。我从网上知道,2010年12月23日先生还参加《山西文学》创刊60周年庆祝活动,2011年初身体不适,1月7日,家人告知亲友医院检查结果是肺癌晚期,病情危急,十天后就溘然长逝。因为他身体一直很好,所以,他从发病到逝世,时间很短,让很多人感到意外。 我当时从网上下载中国日报网四篇报道和文章: 《“山药蛋派”代表山西作家胡正17日晚太原逝世》(2011•1•18新浪) 这四篇题目提供的是一年前太原追悼胡正先生的动人情景。 2011年1月19日(见邮戳)山西作家协会胡正治丧领导组就给我寄来胡正讣告。外地人不知道集美大学是在厦门岛外,教师大部分住在厦门岛内。这个讣告是三月份一位我从山西调来集美大学文学院的老师给我捎来,我才知道此事。我很感谢山西作家协会。遗憾是收到太晚。当时,我就决定在胡正逝世一周年,在芙蓉网写一篇纪念文章。

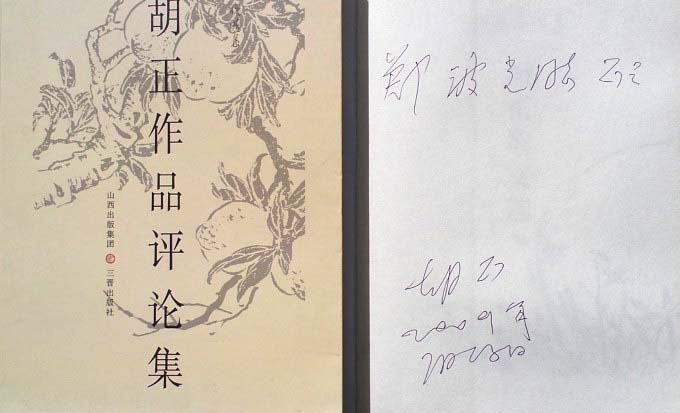

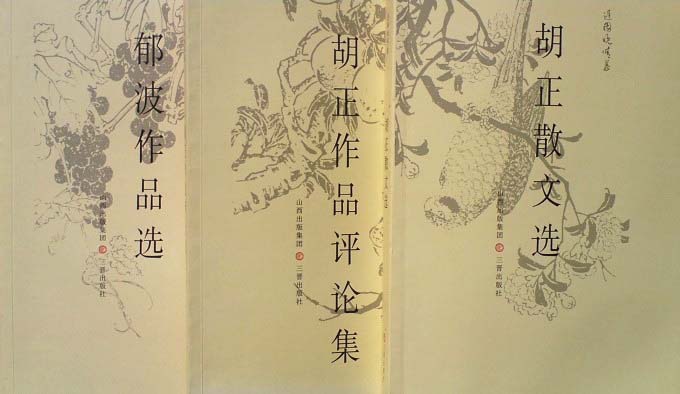

“中国共产党优秀党员、山西省作家协会名誉主席、山西省老文学艺术家协会名誉主席,山西省作家协会原党组书记、副主席,山西省文联原副主席,著名的人民作家胡正同志,因病医治无效,于2011年1月17日20时45分在太原逝世,享年87岁。” 讣告精炼简短,字字千钧,准确概括胡正一生身份和地位。跟一些尸位素餐的官员完全不同,胡正的身份,给人们带来的是一种人性的关怀,是一种亲切,是一种对人的嘘寒问暖。人们常说政府官员应该是“人民勤务员”,胡正是名副其实,他是真正的山西“作家勤务员”。韩石山《胡正灵前,我不由跪下》,韩石山说1984年调到太原市山西作家协会后,胡正作为山西作协党组书记对他的属下韩石山的子女入学等等琐碎的家庭生活需求,长期无微不至的关怀照顾;而对他的直率,口不择言,一向是宽厚与包容。胡正一生真诚坦荡的人格力量、人格魅力,感人至深,韩石山只是山西作协无数例子当中之一例。 二 晚晴 2009年7月28日,胡正先生亲笔题字“郑波光同志正之,胡正,2009年,7月28日”在《胡正散文选》大著的扉页上,这是先生惠寄给我最后一部他和老夫人郁波合编的作品集“迟园晚晴集”三部中的一部,另两部是《胡正作品评论集》和《郁波作品选》。

“迟园晚晴集”是胡正、郁波(原名王文纯)伉俪两人相依相伴一生的合集。这是特别难得和珍贵的。看到这部合集,同时也令我格外高兴和欣慰。一方面,我2008年年初一口气在芙蓉网发表的两篇评论胡正先生的文章,在《胡正作品评论集》一卷中都收入了;另一方面,在《郁波作品选》前边,选登了胡正、郁波一家人和许多亲朋好友的美好照片合影。可以看到胡正先生不同时期的身影和风采,以及生机勃勃的家族。著名散文家柯蓝先生和胡正先生是连襟。本文将选几张照片:他的全家福、他和柯蓝两家的珍贵合影,特别是伉俪两人不同时期的合影。从这些照片和合影,我们可以欣慰感受到,胡正永远神采奕奕地活在热爱他的家人、亲友、山西人民以及全国作家朋友们之中。

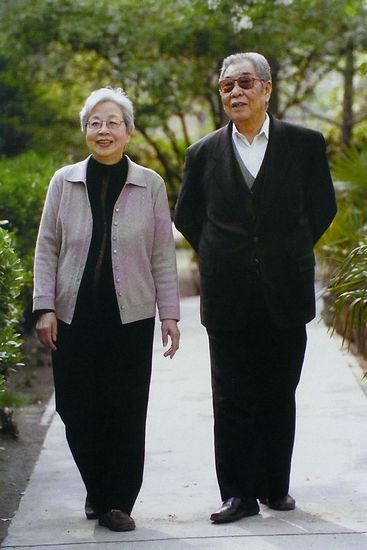

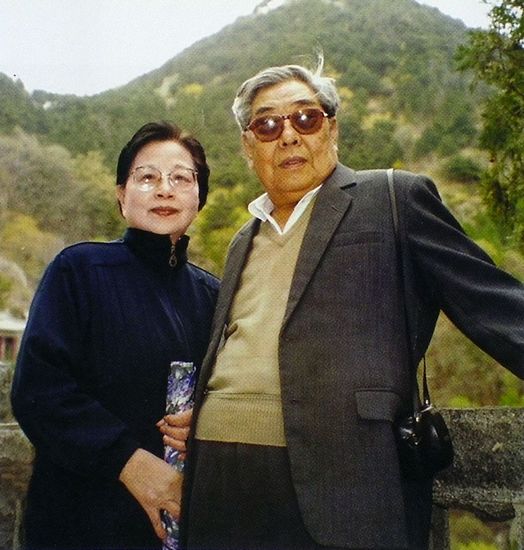

胡正先生的晚年,恬适,平和,安详,2008年4月“胡正、郁波夫妇合影”这张照片神采,最能体现“迟园晚晴集”“晚晴”二字之精髓。2009年11月2日山西日报发表人民日报原评论部主任韩钟昆《高山仰止心向往之——记与胡正老前辈的交往》一文,也特别欣赏这张照片。他这样写道:“《郁波作品选》书前有一批照片,这是必须看的……照片中有一张,是老两口散步时的合影,相依相伴,轻言絮语,行走在晚霞初染的园林中。老伴这个‘伴’字做足了。”此段描写,十分精彩。可以说,赞叹羡慕之情,真是溢于言表。两位伉俪合影,我这里多选两张,“1988年,胡正、郁波在家中”,“1998年,胡正、郁波在泰山中天门留影”,我儿子特别欣赏泰山这一张,说胡正先生这张照片很有气势。1988年这张显得很年轻,夫妇两满头黑发,神采奕奕。

胡正先生的家,我没有去过,很不好意思,胡正先生的夫人,我都没有弄清楚,大约在2008年,一次我和老先生通电话,我说错了另一个人,老先生立马说是“郁波”,我才第一次知道先生夫人的名字。先生为人宽厚,一点都没有生气。这次我选“1990年2月,在太原南华门东四条住所和子女们合影”,是夫妇两人和两男两女四个子女的全家福合影。胡正和柯蓝是连襟,我也是这次看照片才知道的。所以我选一张两对夫妇和大哥大嫂外甥女1990年在扬州的合影。因为书是正式出版的,所以在文章网上登照片,不至于唐突吧。

《胡正作品评论集》收入我两篇评论,这两篇评论在芙蓉网登出后,我都分别打印出来,寄给胡正先生,我真是没有想到,胡正先生都安排发表。《爱情与青春的美丽在永恒里定格——胡正长篇小说“明天清明”对悲剧的消解》,2008年3月18日《山西日报副刊》发表;《山西文艺界的不老松——向人民作家胡正先生致敬》,2008年10期《火花.》(山西文联主办)发表。第一篇是他的长子认可,拿到山西日报发表,第二篇,他来信说《火花》主编来看他,他把我的文章给他看,主编很快就安排出版。这事让我有点担心,就是我只要给他寄文章,老人心里就是一个事,他是一定要想办法发表,这绝对是他的善良好意,但是这样反而给老人增加心理负担。我已经退休多年,再也没有发表文章出“科研成果”的任务了。我在芙蓉网国光中学校友网发表文章,只是休闲活动。给老人只是让他心情愉悦。不能再给他增加心理负担。因此,后来我在芙蓉网发表的文章,再也没有打印给老人寄了。 《迟园晚晴集》我是2009年8月7日收到挂号,我马上打电话给老先生表示感谢,老先生底气很足的说话声音和朗朗笑声,至今似乎仍在耳边回响。我很庆幸,在胡正晚年,远在厦门的我,仍有跟老先生美好交往的机会。很荣幸,我能够成为老先生晚晴诸多美丽旋律当中一个小小的插曲。 三 永远的绿色 我在香港芙蓉网有关胡正老先生的第一篇文章是《山西文艺界的不老松》,我这篇纪念文章题目是《山西文艺界的不老松永不老,山西文艺界的常青树永常青》。我对胡正先生的比喻离不开树,离不开绿色。 绿色是什么?绿色就是活力,就是生长,就是不停步地不断向前进。胡正一生有两部杰作:一部是上世纪50年代末轰动一时的《汾水长流》,一部就是跨世纪2001年的《明天清明》。这两部书中间的时间跨度差不多半个世纪。第二部是胡正在接近耄耋之年的创作,这是什么概念?而且,这是一部艺术层次、尤其是精神层次、精神境界大踏步跨越的杰作。这又是什么概念? 此次为了写此文,我浏览不少网上纪念文字,我发现,不少人已经习惯将“山药蛋派”这个概念作非常狭隘、非常僵化的理解和解释,因此,关于胡正的文学贡献,几乎全部只提《汾水长流》,只字不提《明天清明》。似乎《汾水长流》才是“山药蛋派”的文学正宗,而《明天清明》却是“山药蛋派”的异数。上世纪80年代,我还在山西的时候,1985年3期,我在《晋阳学刊》发表一篇文章,《山药蛋派与山药蛋观念》,已经坦率地提到这个问题。26年过去,历史的惰性令人无奈。我在文章中写道: “在流派的问题上,切不可作茧自缚,更不可刻舟求剑:40年代、50年代过去了,60年代也过去了,与当时的人民群众喜闻乐见相适应的“山药蛋派”已成为历史,生活之舟已经来到了80年代,现在再到现实中去寻找那把剑——山药蛋派,恐怕很难原封找到了。” 其实,这个流派,除了赵树理死于文革迫害,“西李马胡孙”五位作家,新时期70年代末80年代初的创作,马烽、孙谦合作的电影文学剧本《泪痕》,西戎的《在住招待所的日子里》,胡正的《几度元宵》,李束为的《雨过天晴》等,在思想艺术风格上,已经与文革前明显不同,山药蛋派五大作家,丝毫没有抱残守缺。实际上五位作家各有创作个性,切切慎用固定的概念去套他们。在五位作家中,胡正早期创作,我就感到他的文笔比较灵动,他的作品新文学气息比较浓厚。这一点,可以说贯穿他漫长的一生创作,一直走到自己创作的最高峰——《明天清明》。 《明天清明.》的整体构思是大手笔。革命队伍中两对情侣,是组织以革命名义,无情的、残忍的,活活拆散,最残忍的是故意乱点鸳鸯谱。这是在群体光明大背景下的个体爱情的大悲剧。老百姓可以用最朴素的话来问:这是人干的吗?这干的是人事吗?明天清明,两位悲剧女性,都为了把清明这个正日子,留给对方,提前一天,去看望已经入土的意中人。没有想到两位可怜的女性在墓地不期而遇。这种构思,是何等强烈地震撼人心。引起读者对这种极其惨烈的悲剧,做出深层次的思考!这种构思,是作家的良心,作家的良知,作家博大的人道主义襟怀。胡正晚年就在这部作品中,上升到艺术的最高境界。 胡正之所以晚年能够达到这个境界,是因为他是不老松,他是常青树,他一直保持着绿色,一直在学习、思考、前进。最令我感动的是,他2011年1月17日逝世,而不到一个月前的2010年12月23日,在纪念《山西文学》创刊60周年的会议上,他还用放大镜一个字一个字在认真阅读会议的文章,我们可以用“生命不息,学习不止”来形容老先生的精神,孔夫子“学而时习之,年既老而不衰”,也就是胡正老先生这个样子了。 有《汾水长流》,有《明天清明》,胡正就永远活在人们当中。 2012•1•13厦门前埔 |