“沁县岁月的时空”之五----郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

沁县岁月的时空5 沁县西湖的美景 1963年夏秋之间,我们这些分配到山西的厦大中文系毕业生,都有悲凉暗淡的情绪。在太原,省教育厅的工作人员宣布具体分配名单,我是到晋东南11位中的一位;到晋东南后,我是唯一分配到晋东南北部中心沁县中学的一位,其他人都在晋东南中部专区所在地长治市地区。偏远,偏僻,荒凉,这是我当时理所当然的想象。也是我当时到沁县中学报到的心理准备。 没有想到,我的想象很快就被现实改变。1963年9月14日上午我乘货车到沁县汽车站,我给学校打电话,学校立即派两人分别骑两辆自行车,一个载我,一个载行李。我被迎进教务处,当时的处长史文锦(教数学)老师(见本系列文章一《山西岁月的时空》合影第三排右1)非常热情接待我,许多老师来看我,中午吃饭是沁县话叫“红面檫格斗”,红面就是高粱面,我在太原省第二干部招待所已经吃过,学校领导怕我南方人吃不惯,专门让教务处干部王松祥老师(同上合影三排左1)吩咐小灶师傅给我做白面条,当时我想到自己必需适应环境,绝对不能照顾。看到我的坚决,王松祥老师就让我把已经做好的吃了,以后不再另做。吃饭时,校长孙新(同上合影二排右8),副校长霍材梧,书记王可仁(分别见合影小照片),学校几位主要领导人一起来看我,表达了欢迎我这位新教师的诚意。学校安排我和一位25岁教语文的王克章老师一起住,王松祥老师还给我借来学校一床褥子(南方人没有铺褥子的概念,北方需要铺褥子)和一条毯子,王克章老师还帮助我写了借条。王克章是山西晋东南高平人,非常热情,给我许多照顾。下午,孙新校长带我到教育局,回来后,在我的宿舍,教务处老处长卫主任(同上大合影二排右7),总务处老处长郭主任(大合影二排右6),纷纷来关照我……。我刚刚到这个学校半天,就被山西沁县中学这么多人、这么真诚、这么多浓浓的热情所温暖,哪里还有“偏远、偏僻、荒凉”存在的空间呢?

沁县是一座古城,他的历史源头有说一万年,有说4800年。我1963年到达时,还有古城墙,不过,早已经没有雉堞,而是只有一圈土城墙,上面长满杨槐树。此时正开着白花,到处散发着宜人的清香。沁县不大,当时全县人口才4万,县城人口4千人左右。县城结构十分单纯,东西走向、南北走向笔直两条马路从中间交叉,构成东西南北四条街。沁县中学在城东南边上,紧靠城墙,所谓城墙,其实就是一圈绿树如荫的围屏。环境优美,有一点世外桃源的感觉。其实一到沁县,我就对这个小县城产生了好感。

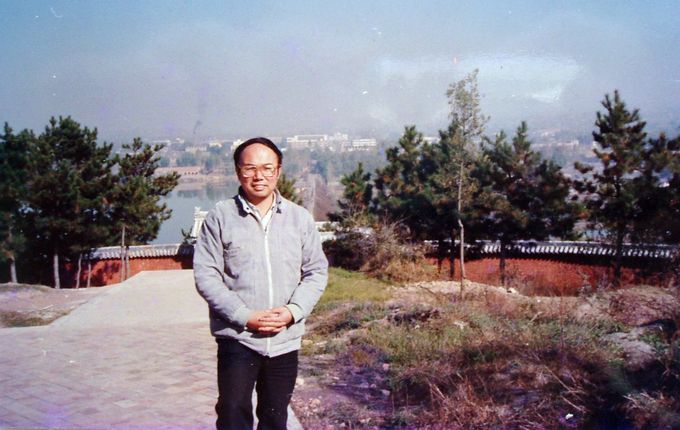

第二天一早,我一个人出校门去散步,正好遇见副校长霍材梧先生,他指着南街出口(已经出城墙外了),让我到“西湖、南海”堤坝上走走。他的话让我很新奇,西湖在杭州,南海在北京。这里居然也有西湖、南海?我没有问别的,就按他指引的方向走去。他告诉我,这是1958年大跃进时代,将浊漳河这条流经沁县的河流拦腰截断,修成许多水库,近处就有这两个水库。我走到堤上,右手是上游高处,是西湖,湖面相当开阔,远处是太岳山;左边是下游南海,在水的低处,远处是太行山,沁县利用西湖水库流下南海水的落差,在堤的那边尽头兴建一个水电站。 南海靠堤的一边,长着很多很长的草,象芦苇,也象海边的咸草,高而密,象沼泽地一样,草丛间有几只野鸭,一动不动歇着;海面上三四只游着,有时突然跃起,擦着水面飞着,飞了一段突然钻进水里,很久很久都不见,好一会才从很远的地方露出身子来……。这种景象,22年后1985年我参加编写《山西抗战文学史》,写到吴奚如抗战长篇小说名著《汾河上》对1937年山西自然景观一段描写,相当相似,这样写道: “小说第一章不过两千多字,作家却以从容而老练的文笔,勾画了世外桃源般的自然风光,那成群的鸿雁在汾河深处安闲地游泳,‘它们在这里安居久了,毫不避讳人类’……。” 文革时期沁县中学曾经响应县里号召,到白家沟参加全县治理漳河劳动,在荒僻的漳河湾芦苇丛中,我曾经看到几十只成群的野鸡被惊飞。 这类自然景象给我留下相当美好的印象。 刚刚到沁县,我对一切都充满新鲜感,兴致勃勃地欣赏西湖、南海的美景。这条西湖的大堤是土堤,实际上是沁县中学外地教师平时散步的好去处。在沁县12年半岁月中,和我一起到西湖大坝散步的老师有不少人,比较常散步的有王克章、史文锦、汪延祺,还有后来从南京大学中文系毕业的章胤智等老师。史文锦老师1974年初调回晋南赵城老家,回去后还热情给我介绍那里一个对象,我去赵城一趟,不合适,他特地带我参观赵城名胜相国寺,寺内古旧的壁画,塔上的风铃,都给我留下深刻的印象。汪延祺老师,王克章老师,章胤智老师,都在沁县安家,他们先后都已退休,现在都在沁县安度晚年。 西湖大坝宽度当时大约四五米,可以通汽车。西湖夏天可以游泳。堤的那一边有一座小山,叫二郎山。1976年我调离沁县中学到太原师专,1990年底,我到长治市参加山西美学学会研讨会(我是常务理事),回来路过沁县,我们的小车开到二郎山上,这里已经建起“沁县北魏石刻博物馆”。(本文付一张在馆内院子里以西湖和沁县城为远景我的照片)

我在沁县岁月的那一段时空里,特别喜欢西湖,我常常同老师中的好朋友一起去散步,有时也一个人去走走。我的日记里,有许多西湖美景的描写,也可以说是实录。下边,我就摘几段日记,再现一下西湖当年的美景。 (1972年10月10日)早晨风景 “我很喜欢沁县这个西湖,尤其喜欢早晨起床后跑步到坝上,然后纵目宽阔的湖面和如墙的远山。今早西湖一带的风光仿佛有节日的气息,山峦上是橘红的旭日,湖面上是闪闪的霞光,坝前湖面上一层又细又薄的水汽,正在迅速退去。那远山,在阳光照耀下,是浅浅的朦胧的紫色,似乎也感染了橘红的颜色,天空晴朗淡远,也带上橘红的颜色,好像有一种喜气洋溢在这湖光山色的天地之间。我精神顿觉欢愉而爽朗,深深地贪婪地呼吸着清晨凉爽的空气。” (1972年7月30日)水稻田、太岳山,西湖周边风景 “昨夜下了很大一场雨,今天一天阴,偶有极微的雨丝,傍晚放晴,有金灿灿的斜阳。晚饭后到西湖大坝,坝南边坝基上有绕堤的垂柳,下边有一区区的水稻田,为驻沁县解放军中队所种,据说大部分是四川人,长势很好,翠绿肥壮的秧苗密砸砸的,逗人喜爱,估计能亩产单季千斤(沁县只能产单季稻)。往南望去,为加拿大杨环绕的林场,高大的树上枝叶繁茂,归飞的宿鸟噪杂地呱噪着,破坏了黄昏自然界的寂静。这是盛夏季节,西湖大坝往南,村落、工厂、公路、山峦,都在一片绿色包围覆盖之下。 “雨后,远处太岳山是铅灰色的,在更浅的铅灰色的云彩衬托下,勾划出淡淡的山脉的轮廓,山脉的层次格外清晰,中层是深蓝色的,再近一层就是浓密的绿树的轮廓。再前就是公路、黄土坡(饱和着水而呈咖啡色),再近就是绿色的河滩,再近就是西湖—— “宽阔深远的湖面,倒映着从二郎山延伸过去的湖边低平山峦的影子,雨后的西湖,水总是浑黄色的,湖光映着天色,所以只有仔细看坝下的水,才辨出浑黄的色彩。湖面上,有无数的光点在变幻着:消失了,又生出来,生出来,又消失了,似乎要无穷尽地继续下去似的。象有无数银色的浮莲,生而复灭,灭而复生,这是自然界奇妙的戏法之一。这是什麽东西呢?这是河里的鱼,被浑黄的河水呛得受不了,跳出水面换换气。” (1972年7月10日)傍晚风景 “昨天上午抓了一上午鱼,跟史文锦老师两人足足抓80多条鲫鱼,其中有学生帮助抓不少。吃一部分,大部分晒鱼干。让史老师带回晋南老家吃。 “傍晚在西湖大坝漫步,夕阳西下,晚霞散成绮,雨后初晴,天空极为淡远。前天雨下极大,晴了一天,自然界的一切都还留下大雨过后的特色,远山黛色,因有水汽,略带灰蓝,湖边东面城墙上浓密的林树都呈深绿色;湖水猛涨,湖面坦平,显得更其宽阔。整个湖面看不出本身的面目,几乎全部反映云与天的色彩,天空中有金色的云霞,在湖面上荡漾着,发出闪亮的光,湖面色彩异常丰富。有人在西湖游泳,随着游泳人漾出的水波,那一圈套一圈的水波不断扩大着,以至与远处的密密麻麻的细波交织在一起,整个湖面象一幅巨大的织锦,整个西湖象个巨大的织布机,那无数的微波荡漾,象流梭在飞,象彩线在织。太阳下山后,西边一片红光,仿佛黛色山脉的后边,有一个巨大的炼铁炉正在出铁。” 以上是关于沁县西湖三篇日记的有关摘录,因为是我差不多40年前的亲历,我自己感到我的精神都已经回到那个时空,无比怀念。1972年,我到沁县快十年。所以熟悉,观察也细致,其中有一种对沁县西湖自然景观的爱与陶醉。说明西湖美景不虚,是实在的。 2011年8月16日新写于厦门前埔9月18日修改 |