“沁县岁月的时空”之二----郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

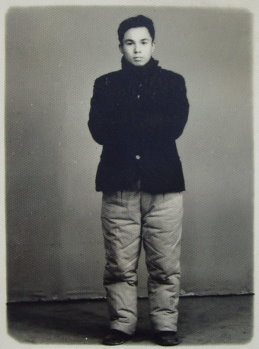

沁县岁月的时空2 大学毕业前往山西、沁县的途中 潼关•黄河•风陵渡•晋南原野

笔者当年在沁县的照片 50位同学都想绕道北京去山西,分两路:一路走水路,上海坐船到天津,然后火车到北京,再去山西;一路京沪线,乘火车北上,我就是乘火车京沪线北上的这一路的。不巧那年发大水,黄河大桥冲垮了,我们先逛北京的热望破灭了。只好从徐州转乘陇海线到潼关。这样其实更好,这让我们能经历一个非常难得的、终生难忘的亲身渡黄河的体验。至于北京,我后来有的是机会,后来我去北京不下二十次。而潼关黄河则仅此一次。 【潼关】 8月29日,我们一行人离开上海到南京,那时还没有南京长江大桥,列车是靠渡船过长江到浦口的,然后由浦口北上、西进走陇海线到潼关。 潼关,位于陕西省潼关县北,古为桃林塞地,东汉末设潼关,是陕西、山西、河南三省的要冲。古代盛唐时期,建都长安,长安位于关中平原(即渭河平原)的中部,关中平原西起宝鸡,东至潼关,潼关是进出关中平原的要冲,地位重要。中央电视台2007年2-4月播映的82集大型电视连续剧《贞观长歌》讲到,贞观初年关中大旱,灾民大批涌向潼关,想走出潼关到南方逃荒去。为了保住劳力,度过难关,李世民不得不派重兵把守。可见潼关当年是一个地位特殊的重镇。历史沧桑,古代的辉煌远去,近代的悲剧连连,潼关早已今非昔比。大学刚毕业,书本知识记忆犹新。“潼关”这一地名,马上让我们想到元代诗人张养浩著名的怀古诗《山坡曲•潼关怀古》: “峰峦如聚,波涛如怒;山河表里潼关路。望西关,意踌躅。 大学课堂学到的古诗文的知识,马上转变为我们走向人生过程的人生体验。我们到潼关的时候是凌晨4时33分,下车后,面对的是:暗夜,细雨,泥泞,马灯,粗犷健壮的手推车车夫,还有老大娘招呼搬运行李的声音,这一切,构成了一种神秘而又古远的境界。那时眼前所见一切的简陋、破旧,更加深我们从古诗意境早已获得的苍凉感受,并且转变为相当相似的苍凉而古远的感受。我们坐上了由一壮汉或一健妇握推的独轮车,一车可载五或六人,我们这车坐六人。我们沿着崎岖的黄土山路下坡一直到老潼关,只见一座雄伟的古建筑、古城楼门,拱门上有字迹模糊、不辨龙蛇的两个字——“凤翔”,记忆中的颜色是业已斑驳、剥落、几乎褪尽的蓝色。1963年我所看到的“凤翔”这两个字,当时并未细究,只有很古远的感觉。现在细究,却百思不得其解。《辞海》云:“府名。唐至德二年(公元757年)升凤翔郡为府。治所在天兴(今凤翔)。”从地图看,潼关在陕西的大东边,而凤翔在陕西的大西边——宝鸡市附近的东北角。那么,在远离凤翔郡的旧潼关城门上的“凤翔”二字所自何来呢?只好存疑了。穿过这个门洞,我们到了象《潼关怀古》所描写的“万间宫阙都做了土”的地方:一片颓垣断壁,满地碎瓦断砖。问推车的陕西大汉,说是修黄河时拆的。现在想起来,当年保护古建筑的意识淡薄,一拆一大片,只有西边远处一座三层的古城头保存了下来,叫“西门楼”。 【黄河•风陵渡】 下了车,走了一段高低不平的路,这就到了我们早已梦魂牵绕、蕴育中华文明的文化摇篮——黄河边。刚翻过一道长长的土堤,就看到黄河边上早已站着一大排的人在等候渡河了!黄河的这段河面不算太宽,但河水果然浑浊,就象流动的泥浆,真真正正是“黄”河!我们从中小学地理课本早就熟知黄河,大学古代、现代文学作品中也早已形象地、艺术地领略了黄河的风采,但那都是理性的。而如今,我们实地站在黄河边,亲眼目睹,感性感受,这是何等的福份!当然,认真地回想起来,当时我们这些分配到山西的同学,情绪都不高,我们从小生活在风光秀丽的南方,一下子千里迢迢,到我们想象中非常荒凉的黄土高原,每个人都有象古代林冲、鲁智深、武松被“发配”“充军”的感觉,心情灰暗。在这里,我要插叙一个真实而巧合的笑话:1976年,在大学同窗施祖新同学的帮助下,我调入太原师范,地点很有趣,叫“老军营”,在太原市南郊,汾河边。真太有趣了,真正应了林冲充军发配的具体地点“老军营”,只差一个“草料场”了!不过,我想古代这里一定也有草料场的。当然,那是在沁县工作12年半以后的事了,从小县城,到省会大都市,心情没有苍凉,只有兴奋和激动。那已是后话了。 在黄河边,我们当时真顾不得抒情。多年后,20世纪80年代,山西社科院文学所所长屈毓秀女士邀请,我参加《山西抗战文学史》著作(1988年北岳文艺出版社出版)。我著作的部分,写到萧红一篇小说叫《黄河》,小说对黄河的景观,有两段相当独特的描写: “黄河的唯一的特征,就是它是黄土的流,而不是水的流。” “站在长城上会使人感到一种恐惧,那恐惧是人类历史的血流又鼓荡起来了!而站在黄河边上所起的并不是恐惧,而是对人类的一种默泣,对于病痛和荒凉永远的诅咒。” 女作家萧红(1911-1942),原名张乃莹,名作有《生死场》、《呼兰河传》,才华卓著,下笔处往往有鲁迅先生所评“力透纸背”的力度,此处即是一例。1938年萧红对黄河“荒凉”的印象,到1963年这25年间,似无大变,我们当时的感觉,黄河依旧荒凉。 渡河工具,土洋结合。我们一二百人坐上一艘老木船,由汽船拉,拉了一段,到黄河河面的中间,稍过一点就停住。因为已到近黄河边的水浅处,汽船过不去了,就脱钩掉头。木船上的船工就用铁钩钩住河床,以免被河水冲下,完全靠手工力气,一步一步往前推进。到了近岸,一位红脸膛、黑络须的大汉一跃下河,手拉着长绳迎着黄河浪花往前拖——黄河水到这里已经很浅,再近一些,船就搁浅了。这时,对面早有一大群当地人涉水到船边,争着背旅客渡河。大多旅客不肯,除了一些女士,大家都各自整理好行装,下水自己走。我乘大乱之际换了一套衣服,把行李搞得结结实实,便顺船边下水。一脚下水踩到河底,马上软软地陷下去,我吓了一跳,以为脚要不断陷下去,另一脚急忙往前跨一步。后来发现,每一步都是陷到一定程度就不再往下陷。原来黄河河床由于长年累月泥浆的沉积,形成了软软胶结一起的一层胶泥,走起来象走在沙发弹簧上一样。光脚走并不粘脚。这里还有一个小插曲,淌着黄河水走的时候,一阵河面的风吹来,把我戴的草帽吹入黄河水中,这顶草帽是大学二年级到龙岩山中劳动在龙岩买的,特别厚、特别结实,我很喜欢。也是天意,它竟然有幸接受黄河水的洗礼,它荣幸地沾上如萧红所说的“黄土的流”的黄河水中的黄土,我没有洗掉它,干了以后,我带它到山西太原、山西沁县,又到太原,差不多跟着我在山西28年半。 从大木船停泊处,到黄河岸边还很远,目测约有七八十米,当地人还有一种藤编的竖筐,背人用的,也差不多没人敢坐。不过,因为距离太远,还是有几位大娘、大婶坐了,我们也有两位女同学坐了,后来听她们讲,她们一直提心吊胆,总怕掉下来。 原来陕西、山西两省是以黄河为界,过了黄河,我们就进入了山西的地界。 我们冒着大雨(刚上河岸,雨就下大了),沿着泥泞不堪的黄泥路,走了两三公里,到了黄河北岸、属于山西最南端的城镇——风陵渡这个地方。风陵,传说是上古时代黄帝的大臣风后之陵。风后曾协助黄帝与蚩尤作战,曾创造了“指南车”,相传死后葬此。黄河北岸的古风陵渡,即以风陵得名。当时的风陵渡,是一个破旧不堪、毫无城市气息的、活象乡村小镇的小城镇。我的印象,好象一座楼房都没有,全是低矮的平房。风陵渡火车站是一个拥挤不堪的小车站。拥挤不堪的原因是外面正下大雨,旅客全挤在车站的小小的候车室中,无形中就更显车站之小和拥挤了。我们一行人在这里吃了饭,休息到下午四点,才坐上开往省会太原市的火车。我从一个资料知道,现在潼关、风陵渡都昔非今比,一座新潼关大桥横卧滚滚黄河之上,气象极为雄伟。那已是40年后今天的话了。 【晋南原野•黄河】 火车先在晋南的沃野上奔驰着,小麦,谷子,高梁、土豆(即马铃薯,山西叫山药蛋,后来山西小说有一个闻名全国的流派叫“山药蛋派”,就以此为名。山药蛋是山西最重要的农作物,在山西,既可当饭,又可当菜),各种北国风味的农作物在山西晋南这一片田野上都长得很好,可以看出精耕细作的痕迹,垄亩一般都很整齐。 铁路沿线的开头一段,左边经常出现黄河的河面,大约是上游发大水,岸边的庄稼地有些被淹了。可是,黄河在山西晋南的一段,奇怪的是,河水是清的,与我们刚刚渡过的陕西、山西交界的黄河段,浑浊的黄河水,完全不同。当时我们的感觉很新鲜、很兴奋。原来黄河并不是全程都是黄色的浑水! 看着晋南的原野,不由得令人联想到安徽皖北和河南南部一带的田野:那里辽阔是辽阔,有些地方火车走了20分钟,还见不到一座远山;但是,很大、很长的一大片田地上,耕作异常粗糙,有的简直看不出任何耕作的迹象,给人荒凉广漠的感觉。同时,一路走来,从福建,经江西、浙江、江苏、安徽、河南、陕西,到山西。在这大半个中国的广大的土地上,广阔的田野上,在我清醒的时候(火车上总是昏昏欲睡,大部分同学都是第一次坐火车,不习惯就容易犯困,我就是第一次坐火车),我一路来从没有见过一台拖拉机。运筹帷幄的毛泽东主席那个时期念念不忘的是“阶级斗争”,周恩来总理的“四个现代化”还无法具体提到议事日程上。从一路上所看到的,让我从感性上认识到,我们祖国的的确确是一个“一穷二白”的国家,要改造它的面貌,还要很长一段时间。从徐州转过来的陇海线,那年水灾严重,一路上的车站,尽看到破衣烂衫逃难的乡亲,拖儿带女,神情可怜。一路上同学心情悲凉,也许跟我们即将要去工作的地方,有一种想象中相当荒凉的预感,这一点,加上一路上我们国家“一穷二白”的直观感受。这一切,让大家悲情难抑。我也经常不由自主地触景生情,被一种强烈的悲观情绪袭击着。同学们远离故乡的心情本来就悲凉,一路上又目睹不很美妙的历史与现实的苍凉,大家都有表达的愿望,当时有一个很容易的表达,就是唱歌。正好电影《怒潮》刚刚放映不久,那首表达离情别绪的主题曲,特别符合我们当时的心情。我们在火车上,几乎一路上大家都在唱电影《怒潮》的主题曲:“送君送到大路上,君的恩情永不忘……”。我们差不多从起点站厦门唱起,一直唱到山西南端的风陵渡。 这种情绪,当火车行进在绿色、平整的山西晋南的原野上,看到赏心悦目的田野和自然景象,心情方才开始有了愉悦,悲观的情绪慢慢地有了些缓解。《怒潮》的悲歌无形中也就不唱了,同学脸上终于出现了一些笑容。 2007年5月7日 2011年2月8日修改 2011年8月12日修定 |