应锦襄老师音容宛在--------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

应锦襄老师音容宛在 应锦襄老师音容宛在 应锦襄老师是我在厦门大学中文系1959-1963读书时的老师,她给我们讲现代文学名著赏析。是特别受学生欢迎的一位老师。她讲课很有神采,衣着新潮,很有风采,高雅脱俗,保持终生。相当富有现代知识女性的风度,是给学生印象最深刻的一位老师。1927年生,2011年6月24日在美国纽约医院逝世,享年84周岁。 应老师逝世的消息我是从报纸看到的。我虽然订阅《厦门晚报》,可是很少阅读。本月初,一天偶尔翻阅,惊讶发现7月1日“厦门文化新闻”栏目整版刊登“逝者”《应锦襄:将死亡看作新生命的诞生》,当时这已经是几天前的新闻了。7月12日上午,香港厦门大学时代的同窗陈家春同学来电话,专门跟我谈应老师的逝世,特别谈到几年前我们一起应邀到厦门大学白城应老师家吃饭喝酒的事。事后,我从日记查到,是2007年4月14日中午的事,另外,我还查到33年前的日记,那是1978年我刚刚从中学老师转为大学老师,第一次参加高等院校学术研讨会,是关于现代文学史教材协作会议。就在厦门召开,1978年6月19日,会议代表参观厦门大学,应老师作向导,带我们参观生物馆,她心情极好,谈笑风生。 我这篇纪念文章,就围绕这两篇日记来写。日记是当下的记录。看这两篇日记,可以感受到老师的两个活生生的生活片段,感受到老师的的确确音容宛在。 我想,所有生者,在悼念逝者的时候,脑海涌现的,大多是逝者生前最生动的形像,音容笑貌。当年家父响亮痛快的哈哈笑声,当年家兄大哥引吭高歌的情景。这是我至亲亲人的形象。应老师最难忘的印象是1978年她在厦大生物馆,用手指弹鲸鱼骨架,笑说“作金石之声”,引参观者一笑。这些都是逝者给人们留下的永不磨灭的记忆,它不会随着逝者去世而消失。2008年4月初,参加大哥基督教葬礼的时候,我增加新的认识:死亡,是上帝把人召回天堂。这是基督教对人类精神慰藉的大爱。让人类失去亲人时不至于过度悲伤。 下边,让我的两篇日记,来“复活”有关老师的两段生活情景—— 2007年4月14日日记 “2007年4月14日 晴 应锦襄、芮鹤九老师伉俪中午在他家设家宴,一色江浙家乡菜。我记性不好,回来晚上边看电视边回忆,居然完整回忆上来:八菜一汤,八菜,1,意大利咸肉;2,青豆;3,鸡卷;4,糖藕;5,糯米肉丸;6,茄子;7,短炸卷;8,黄桥烧饼。一汤,黄酒闷鸡汤。黄桥烧饼是女儿来看望带来的,昨天刚走。最特色糖藕是最地道的家乡菜(这是应老师特别强调的,她对这道菜情有独钟)。喝苏格兰威士忌,芮教授特别喜欢有人陪他喝威士忌。我说我陪喝,结果喝了两盅,芮也倒了两次。 上午十点到厦大克立楼506看陈家春,林兴宅前一晚到,一起坐谈到11点,应老师电话请家春,家春提我,一起请我,兴宅先回。中午宴两点多结束。今天还请原中文系办公室主任朱虹,她丈夫是原厦门大学副校长张玉麟,广东人,2000年逝世于北京,享年87岁。朱虹,上海暨南大学外文系毕业。我和家春赴宴,我在白城校门内买水果赴宴。应老师住白城9栋101室。楼门侧一铁门,按门铃应老师来开门。她家一楼有一个小院,对面墙有绿荫如屏爬山虎,进家从厅看,厅面对绿屏,两个房间,窗外可见三角梅,红花争艳,一落座我即夸环境太好了。应老师说,二楼可看海,但是没有小院。多年前,不知谁说应老师的老伴芮鹤九先生癌症逝世。所以,一进门见这老人,我一直纳闷,是不是后婚者?我开口问“贵姓?”家春说是“芮鹤九老师”。我才知道还活着。他说话声音低哑,我建议喝山西竹叶青,对喉咙最好。他说1993年患喉癌,先是声音嘶哑,人警告喉癌,一查,果然。手术成功。这是14年前的事。但是声带切损,声音只能如此。我说手术成功是最大庆幸。一坐席上,芮即赞厦大环境,全国著名高校他全走遍,无一可与厦大比。美国哈佛大学、哥伦比亚大学等名校也走遍,全美国只有西点军校可与厦大环境媲美,那是在太平洋出海口,普林斯顿也不错,高雅,优雅。芮老师的话给我留下很深的印象。 在主人应老师热情敬酒后,我从应老师开始,包括芮,然后朱,陈,逐一敬酒,因为只有我和芮老师喝威士忌(其它人喝红酒),我多敬芮老师两次。下午两点多结束,我们在侧面落地窗前茶几围坐,喝茶聊天。没有想到小保姆收拾餐桌时发生意外,很重的玻璃杯失手掉下,砸坏圆桌上可以转圈的玻璃,碎了小半圈,玻璃杯掉地上也碎了,大家劝,不要捡,用扫帚扫。成了宴会的尾声。我本想说‘碎碎(岁岁)平安’,终没有出口。 我们继续交谈。朱虹喝茶时很感慨,赞叹道:‘这种宴会有一种高层文化氛围,特别好。可惜这样的宴会已经很少了。’从朱老师的话,我第一次感受到她也一样是真正的知识女性,高贵,不随俗。家春书生本色,也谈了许多。芮老师已经在房间午睡。应老师兴致勃勃听客人聊天,脸上始终带着笑眯眯的笑容。给人很惬意的感觉。 ……。” 这次7月12日家春同学专门提到那次宴会,最后小保姆失手打碎玻璃的事,说那是不是不祥之兆?让我很吃惊。我说,怎么会?那次后,他们不是好好的又过了四年多么!这次到美国,听说是要做一个手术,有人说,可能不必要,反而坏了事。人们议论,老人还是一切以保守治疗为好。 1978年6月14日日记 “1978•6•14 下午协作会(全国高校中国现代文学史协作)会务组组织到厦大参观,半天时间,参观好多地方,我虽然在厦大住过三年半(半年在集美),但不少地方还是第一次到的。 …… 在生物馆那长长的石阶上,碰到应锦襄老师,她是上海人,51岁了,茂密的长发已经斑白,比起15年前,显然老多了,但是精神很好,礼貌周到,十分热情。她问我:‘当时我给你们讲文选,还搞古典文学,后来我转为现代文学。’实际上她回顾了自己教学历程。她沿着石阶慢慢往上走,对两边茂密的各种花木,向大家一一作介绍,浓密的藤条枝叶上,满满开着紫红色花,叫三角梅,这是厦门最普通的花,我们住的鼓浪屿第三招待所也有,还有一种花白色,花心是鹅黄色,叫鸡蛋花,她还给我们每人摘一朵,并且告诉我们,这种花可以提炼香精。走进生物馆,许多生物标本我好像还是第一次参观。有应老师指引,我们很快找到珍贵的重点。她一进馆,径直把我们引进最里边的玻璃罩,看那最美丽的极乐鸟,说那是澳大利亚来的,这种鸟没有话的,一抓到牠,就气死了。转过另一侧,看巨蟒,大鹫。她告诉我们,她在白城家里,一次发现猫很不正常,进去一看,一条巨蟒穿屋而过,她仅见其尾,再看,钻入树丛中不见了。另一馆,她引我们看一种叫貘的巨兽,这是厦大独有,是华侨学生送的,有一大一小两只,小的有花纹,比较好看。其嘴弯钩形,吃泥底的小动物。还有怪胎,很多人围观,应老师说她不喜欢看。她引我们看鲸鱼的一节骨,是鳍上的一小部分,但有两尺长,五寸直径。应老师风趣地用手指一弹,曰:‘作金石之声。’引众人一笑。印象特别深刻。这是典型的学者的幽默。参观完,她特地引我和四川南充师院雷老师一道上三楼,从实验室看海面,告诉我们,当年鲁迅先生常在此处看大海,叫观海楼……。” 我在这篇日记里记应老师“礼貌周到”,是当时直感记录。没有想到,《厦门晚报》2011年7月1日《应锦襄:将死亡看作新生命的诞生》也同样写道:“应先生高雅、脱俗,特别懂礼节。”从这篇报道,我才知道,这是应老师出生于书香门第,有良好的家庭教育养成的良好个人修养形成的。报道写道:“学生们眼中的应先生,具有典型的中西文化熏陶下的文人气质,她出生于上海书香门第,父亲曾是复旦大学社会学系主任。” 我和应老师没有交往,2007年4月14日出席应老师家宴,是意外的荣幸。还有一次荣幸是1995年在厦门大学召开的纪念林语堂诞辰100周年学术研讨会上,我在会上发言,会后厦大老师给我一张发言照片,幸运发现当时我是坐在应老师身边,照片成了我和应老师在研讨会上的合影,可以看到应老师认真专注听我发言的神情。

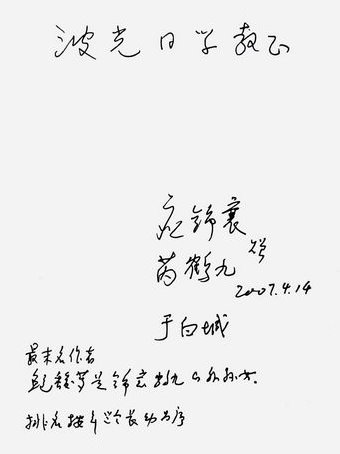

四年前那次家宴结束,应老师、芮老师还送我们每人一部《白城夜谭》,厦门作家谢春池主编,芮老师认真题字,写道:“波光同学教正 应锦襄、芮鹤九赠于白城 2007•4•14”。下边还有三行小字,特别说明,“最末名作者鲍馥萝是锦襄、鹤九的外孙女。”最后一行写“排名按年龄长幼为序”。最后这句是芮老师的谦虚。因为这本书头一个作者就是芮老师的十余篇散文,第二位是应老师的十余篇散文。他的意思是说他排在第一位不是他的文章好,而是他年龄最大。在大学读书时,我在报纸上看过应老师的文学评论文章,回忆起来,是才气型的文章,颇有文采。芮老师的文章,那年当天就拜读他的头一篇文章《四集村纪事(六篇)》第一篇《列车西去》,我在文章天头写道:“历史的调侃,款款叙来,淡淡褒贬,颇有意味2007•4•14”在同一篇末尾又写道:“行文之悠游从容,笔含春秋,堪称妙绝。不让钱钟书、杨绛。2007•4•16”。随文我登几张照片,以表纪念,不成敬意。 敬祝应锦襄老师在天堂快乐! 2011•7•14 厦门前埔 |