蜜月泉州四十天------------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

蜜月泉州四十天

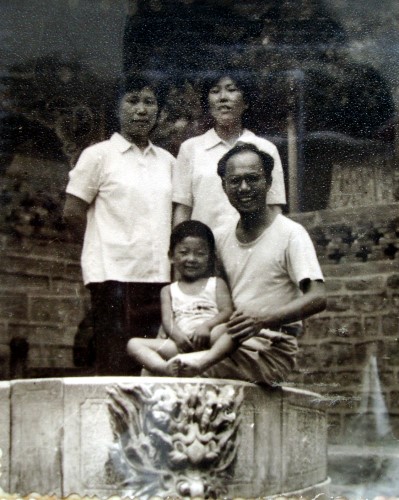

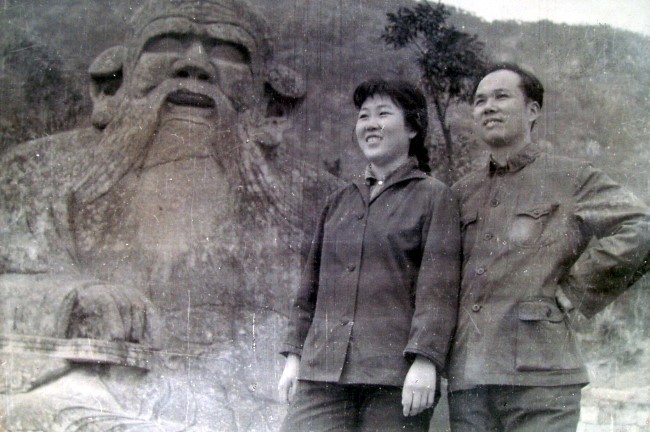

孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。”(《论语•为政篇第二.》) 这是孔子对自己一生的总结,却成为中国人世世代代的典范:每到一个生命的节点,每个人都自觉不自觉用孔子的话来要求自己、衡量自己。这里最值得注意的是孔子最后一句话:“七十而从心所欲,不踰矩。”人生,活到七十岁,百分九十九以上的正常人,作为一个人应有的基本道德规范已经了然于心,作为一个人应该具备的规矩,已经不大可能踰越。这个时候的“从心所欲”,就是活得自主自在,从容不迫,因为内心有稳固自觉的人生规范,所以一定是“不踰矩”的,不可能随心所欲,胡作非为。可惜孔子只活到73岁,没有活到八十岁,否则,一定会给八十岁一个更高的人生境界的界定。孟子活到84岁,遗憾他没有替孔子补充名言。 现在人的寿命长了,季羡林、钱学森等许多著名人物都活过九十岁,到98岁,近百岁,百岁老人也有不少。季羡林给我们提供“不完满才是人生”的启迪。这一启迪是对20世纪“极端、绝对”思维方式的反思和反拨。孔子的“从心所欲”,季羡林的“不完满才是人生”,都是大思维,大智慧。话很普通,却表达亿万庶民百姓最普通的平常心。 我现在也来“从心所欲”,回顾过去。在此前发表的《爱情罗曼蒂克1973》当中,我已经讲了自己年轻时代“不完满”的人生经历,特别坎坷的婚恋历程。不过,1976年2月7日,在山西省太原市《山西教育》工作的大学同窗施祖新同学(1940——1981)帮助下,我从沁县调入太原市,从县城到省会。我的人生也告别了长时间的不顺利,一下子发生了重大的转折,并且从此步入人生坦途(相对而言)。我永远怀念这位真诚的老同学。 我调入太原市的第二年就结束单身生活。此文就来谈谈我的结婚,以及与此相关的夫人工作调动,感念当年真诚帮助我们的许多人。重点谈泉州蜜月四十天。 1977年1月23日,我和夫人从山西太原动身,经北京、上海、鹰潭、厦门,旅行结婚到泉州,跟母亲和都已结婚生子的两个哥哥一个弟弟,一起欢度春节(2月18日)。真是欢度。因为,连我的弟弟都已经有了两个儿子,所以,我一直没有结婚,不仅母亲着急,哥哥弟弟也替我着急,我自己更感到压力太大。现在男子36岁结婚可能不算太大,而1977年那时可是相当超期的晚婚了。因此,当我终于带着新婚妻子双双一起回到故乡泉州,以母亲为首的全家人的高兴和欣慰,是可想而知的了。夫人老伴永远清楚记得,我们是1977年2月4日中午一点半,从泉州汽车站坐三轮车到达泉州中山中路我舅舅当街的家门口的,母亲坐在隔壁一家店面里边跟人聊天,一眼看到我们,立即喜笑颜开,很快走到骑楼马路边上面,夫人一下车,在马路边下面,马上走到第一次见面的母亲(婆婆)跟前,身体笔直,恭恭敬敬,给婆婆鞠了一躬,婆婆(母亲)点头还礼,非常高兴,笑得合不拢嘴。相当引起店内外和路人的注意。我没有想到新婚妻子这样讲究礼数,心里十分高兴。 我们家是在中山路这家店面旁边一条小巷里边,很快就听到小巷里边我们家门口传出一串响亮热烈的鞭炮声。这肯定是母亲事先安排好的迎接新娘的鞭炮声,同时告知周边人家新娘到了。形成一种喜庆的气氛。因为当时经济不宽裕,我们旅行结婚,到家后,没有办酒席喜宴,只是给亲戚朋友送在上海买的喜糖(比较贵的上海奶糖为主)。我们现在还保留当时在上海买的印有红囍字的小塑料包装袋。 当时我们家的情况。我母亲住在外婆家,外祖父留下的房产比较多,舅舅让我们家住在小巷里边一套房子。(这房子后来舅舅就给了我们了。1999年弟弟挑头,四兄弟集资,建筑面积40平方米,我们家盖起了四层楼)。我二哥原来在地质队,一度下马,回永春老家当农民。1968年父亲病故后,他离开农村到泉州靠画像谋生,收入不稳定,就跟母亲住在一起。二嫂是泉州人,有正式工作。由于我二哥当时没有泉州户口,所以三个孩子(1978年我们有了一个儿子后,同年,二哥又添了一个女儿,共四个孩子)当时都没有城市户口,没有供应粮,都吃高价粮,生活比较紧张。这才发生当时我们到达后的趣事。我们下午到,放了鞭炮,晚上我二哥家依然吃稀饭。二哥的大儿子很不满意,说:“为什么放鞭炮,晚上还吃稀饭?”至今,夫人和我都清楚记得这件趣事。 本来,我母亲准备让我们的新房,安排在舅舅临街店面的二楼一间房子里。结果,我弟弟考虑妈妈、二哥这边比较乱,(我大哥家在永春),热情邀我们住在他们家。 弟弟的家,在泉州靠近中山中路北端十字交叉的钟楼,俗名叫“丰美”的地方。这是一处大房产,有小洋楼,有几排平房围起来的一个很大的杂院。房主在海外,请亲戚即弟弟的岳父(为人极其忠诚可靠)管理。弟弟就租这里的一套平房居住。在后院一排平房的最里边第一间。这一排房子并排有四间,每间实际上是一套。格局完全一样:一房一厅,厅大房小,弟弟把厅作为主卧室,房作为储藏室。后边还有一个小后院。种花,养金鱼,可以洗澡,夏天晚上还可以纳凉。房间前面是走廊,石台阶下面是公共天井和过道。弟弟就把他们住的这一套房子给我们临时居住,他们到前边岳父一家人住的小洋楼里去住。小楼很宽敞。 弟弟让我们结婚住他家,真是英明的决定。这一决定,让我们能够完全不受干扰、非常平静、无忧无虑、快乐安详地在泉州度过我们的蜜月。在弟弟和家人一再挽留下,我们泉州蜜月竟然住了40天——从2月4日到3月14日,才动身回山西。不过,我们也不是直接回山西,而是在经过厦门、鹰潭、株洲、长沙、武昌、石家庄、太原的返程途中,在湖北铁山的大姐张松君女士(1937——1994)家,又住了十天。今天回想起来,1977年我们结婚蜜月旅行,足迹差不多游了大半个中国。回到太原,夫人只住三天,看望同学朋友,就回沁县单位。实际上,我们的婚假前后算起来足足两个月。天可怜见,两边单位都很通情达理,考虑我们超晚婚,都很通融。我们特别感激。 1977年结婚以后,1978年有了儿子。1979年1月,又是在厦门大学中文系1963届同学帮助下,夫人孩子从沁县调入太原市。结束两地分居,跟别人一样,过上正常的家庭生活。这次帮助的同学更多,有在晋东南地区工作的黄顺通同学和夫人梁尚玉女士、庄金章同学,有在太原工作的谭美善同学和她的夫君李青先生。 在1992年全家调回厦门之前,我们还有三次全家三口人一起回福建泉州探亲的经历,1983年一次,1986年一次,1988年一次。每一次都住在弟弟家。1992年调回福建后,每年到春节,弟弟都要提前约我们去泉州一起过春节。现在我和老伴谈起来,我们给我弟弟家真是添了不少的麻烦。不过我和弟弟性格接近,两家人在一起还是很愉快的。 我这篇回忆的是1977年在泉州度蜜月的难忘经历。不过,事情前因后果,难免要牵涉许多重要的事情。爱情像诗歌浪漫,婚姻像散文现实,生活像综合文体一样包罗万象。退休生活,闲暇无事,细想过去岁月,怀着感恩心情,愈感弥足珍贵。 回想1977年, 33年前,泉州蜜月四十天。我和夫人都记忆犹新,尤其是老伴夫人印象更为深刻,她是东北沈阳人,后来到山西工作,都是北方普通话语言体系。一下子到南方,尤其到闽南方言区,一句话都听不懂,语言完全不通。她说就好像到了外国。我带她走亲访友,走街串巷,泉州街道两边都是骑楼,行人可以遮阳避雨,北方没有骑楼,文革时期泉州骑楼,柱子都漆红油漆,一片红。她颇感新奇。我们还到泉州市场参观购物,了解泉州风土人情,饮食习惯。四十天中,百源清池,工人文化宫,历史博物馆,清真寺……我俩的足迹几乎走遍古城泉州大街小巷,一直到郊区:南边,南街走到头,过新桥到河对岸的农村;北边从北街到北门外农村,还去清源山和老君岩……。古色古香的泉州市容,青山绿水的自然风光,红砖黑瓦的闽南建筑,给夫人和我都留下难忘的印象。 当时,我带夫人除了拜望几位长辈,舅舅、舅妈、二姨、三姨、五姨父(五姨已去世)、六姨、八姨(我母亲是老大,大家都叫她“大姨”)外,还到过好几位同学朋友家。大学同窗好友陈家春住的花巷家,好友吴川(1959年一起报考广州美术学院)住的涂门街岳母家,好友杨振荣(吴川广州美术学院同学)靠近工人文化宫的家。正巧我弟弟的岳父岳母,是李远荣我们国光1959年毕业文科班同窗的亲戚,那年他们伉俪正巧到“丰美”走亲戚,也到我们的住处看望我们,远荣的快乐、健谈,给我们留下很阳光的印象。 蜜月期间,为了尽早结束两地分居,我们还做了一些事。我们一起去拜访一位老干部,当时是晋江地区农业局张留和局长,山西沁县人,在沁县,我认识他儿子,有一些交往。夫人印象最深的是张局长的夫人告诉她,工人要从沁县调到太原市是很难的。不如一起从山西调回福建。我弟弟也希望我们调回福建,而且他马上行动,给我们联系华侨大学人文系(当时没有中文系)一位老师,跟我们一样,丈夫是福建人,妻子是东北人,我们还去过他家。他很热情,可惜当时华侨大学文科没有中文专业。一直到后来80年代初期,都没有正经中文专业。我只好放弃。从泉州回到太原,我大学同学谭美善大姐的先生李青大哥,特别热情,先带我们去太原重型机械厂车间,参观各个工种,没有谈成。后来又帮助我们联系太原南郊太原柴油机厂,此事开始很顺利,太原柴油机厂已经开出商调工人联系函(77)工调字第9号,给夫人沁县国营单位。最后也没有成功。我太原师专的同事陕西人杜丕璋老师还带我到太原市大营盘一个汽车修配厂联系过。这些虽然后来都没有成功,但是,这些亲人、同学、朋友、同事的热情和真诚,都给我们留下难以忘怀的记忆。 就这个话题,需要多说几句,夫人调动最后的成功,是一年后的1978年下半年,我跟太原师专党委书记姚福林先生提起,他马上同意我夫人直接调入太原师专事业单位的校办工厂,并且立即发调令到沁县,开始沁县夫人的单位不同意,我从太原跑了一趟沁县,找了一位学生家长。我走后,沁县县委主管工业的常委梁先生(学生梁志刚的父亲)亲自到工厂办公室,跟书记谈,梁先生刚走,书记在工厂院里见到我夫人,就直接通知她办手续。1977年结婚,1979年1月,夫人孩子就一起调入太原市,算是够顺利的了。 蜜月四十天,每天很悠闲。早晨起来,一起到中山公园散步,或者到开元寺散步。 开元寺是泉州标志性的名胜古迹。有着许多脍炙人口的传说。最有名的是桑树开莲花,至今保留“桑莲古迹”。唐代垂拱二年(686年)建,唐玄宗开元26年(738年)由原来的莲花寺、兴教寺、龙兴寺,改名为开元寺。蜜月期间,没有记日记。但是蜜月前三个月,我回过泉州一次,记了一篇开元寺日记。情景与蜜月期间完全一样,照抄如下: “早晨到开元寺,时间还早。一进开元寺大门,立即处于古代艺术的氛围之中。长条石板铺就的庭院,两边古老苍劲的榕树,复郁而森然,‘桑莲法界’四个大字横匾,在迎面正殿的房顶正中悬挂着。寺庙雕梁画栋,勾心斗角。左右东西二塔,立地顶天,气象雄伟。新增加的麒麟塔,乃是清朝的艺术。可惜假山太笨拙,缺乏整体的结构,土山极小,山石洞穴极为繁琐粗陋。后步出,到新华路至环城公路,放眼田野,颇为开阔。清源山脉在晨雾笼罩之下,衬托着田塍中的绿树,层次格外清晰。那些树,是长在地上,又象悬在空中。有两个妇女在斛水,有四个妇女在踏水车,奇怪的是泉州郊区还没有使用小水泵……”(1976年10月21日)当时日记所写,十分有趣。跟蜜月两人所见,几乎一模一样。 每次散步回来,都要在街上买油条、碗糕,夫人喜欢吃泉州的碗糕,当时的碗糕吃起来很筋道。每个一两粮票五分钱。每天早饭大都是吃碗糕油条就稀饭禾乳豆咸菜。当时弟弟弟媳给我们提供一切方便,弟弟的岳母和最小的妻妹(十来岁的小女孩)非常热情,给我们很多帮助。他们都喜欢这位北方新娘包的饺子。不过,由于当时物质匮乏,肉供应很少,因为弟弟的两个男孩特别喜欢吃饺子,弟弟还是想法弄了肉和面,夫人没有擀面杖,也就因陋就简,用汽水瓶代替,包饺子时,还有年轻媳妇前来学习。一时间好热闹。春节期间,在母亲这边,也包过一次。那里人更多,就更热闹了。 当时我弟弟在泉州西门外远郊潘山泉州瓷厂工作,旁边就是晋江东溪,风景很好。结婚前,我每次回家探亲,都到这里玩。蜜月期间,弟弟、弟媳和两个儿子全家一起,带我们到这里游玩,还照了许多照片,我们至今一直保留这些十分珍贵的照片。2008年1月,沈阳夫人的大哥来厦门旅游,在前埔我们家住了十天。他是第一次看到妹妹这些照片,感到照得相当不错。从照片看到,当时我们心情都很轻松快乐。我弟弟是搞艺术的,他还给我们照了一张艺术照,这就是潘山竹林背影,这是弟弟瞬间的灵感,当时我俩正坐在竹林下吃甘蔗,他灵机一动,给我们即兴拍了一张。相当富有艺术的情趣、“蜜月休闲”式的意境。 弟弟还陪我们到泉州最著名风景区清源山、老君岩去游玩。也照了不少照片。还有,在弟弟家的后院,我们跟母亲、侄儿也照了许多照片。虽然当时条件所限,是黑白照片,但是,它忠实摄下当时的身影和精神状态,很珍贵。这要感谢弟弟这位有心人。 最后,在泉州蜜月回忆结束之前,我还必须回过头,谈一下旅行结婚的开头,北京,上海,厦门三站。头一站北京,因为我知道刘再复同学最忙,所以我先联系黄坚持同学,但是,因为社科院离火车站最近,我们还是碰碰运气,北京站出站后,先到社科院,结果,再复不在,我们便很快离开,去坚持处,坚持伉俪非常热情接待我们,我们在他安排的住处住了一个晚上,白天我们在附近购买喜糖,并且马上到邮局寄到太原施祖新同学家,以便我们回来给太原、沁县朋友和单位同事发喜糖。没有想到后来我回太原,收到刘再复同学信,说那天他还冒雪骑自行车赶很长的路回到单位,结果我们已经走了。他是想留我们在他那里住。我真是又感激又抱歉,感到很对不起这位同学。当时我们途中行程安排非常紧,每个地方都不敢多停留。这次我没有麻烦戴慧文同学,因为我此前在沁县订婚退婚的那一次,曾经麻烦慧文给对象买寄过衣服。这次就不敢再麻烦他了。第二站在上海,我们也是只住一个晚上,住在我八姨的同学李楚卿阿姨家,白天我们忙着买一些衣服和喜糖。也是匆匆忙忙。从北京到鹰潭,那年一路下雪,因为转车,我们还在鹰潭旅馆住了一晚。老伴还清楚记得,从北到南,一路灰蒙蒙,火车进入福建,到邵武,景色方才为之一变,此后就一片绿色了。第三站厦门,住在我的堂弟郑金斌家,也只住一个晚上,白天看看风景逛逛街。回想起来,当时我最急切的心情,是早早回到泉州看看母亲和兄弟家人。 这次写此文,从33年前的蜜月回忆,不由我想起在我的工作、生活中,有许许多多的亲朋好友、同窗、上级领导、长辈和兄弟,曾经给过我终身难忘的帮助和无微不至的关怀。给我留下难忘的记忆。大恩不言谢。谨此遥祝:一切好人,一生平安! 2010•10•26 厦门前埔榕树小区

|