唯美主义的诗美追求--------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

|

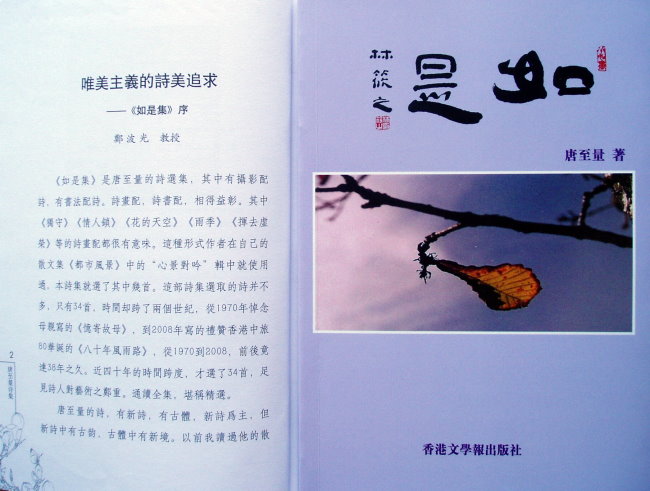

唐至量诗集序 唯美主义的诗美追求 《如是集》是唐至量的诗选集,其中有摄影配诗,有书法配诗。诗画配,诗书配,相得益彰。其中《独守》《情人锁》《花的天空》《雨季》《挥去虚荣》等的诗画配都很有意味。这种形式作者在自己的散文集《都市风景》中的“心景对吟”辑中就使用过,本诗集就选了其中几首。这部诗集选取的诗并不多,只有34首,时间却跨了两个世纪,从1970年悼念母亲写的《忆寄故母》,到2008年写的礼赞香港中旅80华诞的《八十年风雨路》,从1970到2008,前后竟达38年之久。近四十年的时间跨度,才选了34首,足见诗人对艺术之郑重。通读全集,堪称精选。 唐至量的诗,有新诗,有古体,新诗为主,但新诗中有古韵,古体中有新境。以前我读过他的散文,现在读他的诗,我深感他有很深厚的古诗文功底,他是以中华七千年的文化为底蕴为背景,来写白话新诗,来写古体诗词的。试看本诗集中的《太极》一首,开头两行,“太一出、两仪生”。开天辟地,大气磅礴。最近,中央电视台“百家讲坛”请台湾师范大学教授曾仕强先生讲《‘易经’的奥秘》(十五讲),他说,“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,“阴阳八卦”的创始人就是七千年前的伏羲氏,中间经过周文王演绎为《六十四卦》(曾先生认为这是揭示宇宙奥秘、揭示人生奥秘的64个密码,广大而精微),孔子阐发著作了《十翼》(孔子伟大之处在于把一部占卜的书变成哲理的书)。前后经历数千年,其中凝结了古代中国人超越的自然哲学和文化智慧。曾仕强先生把现代中国人的视野通过伏羲氏从五千年拓展到七千年前,中国人的文化智慧在有文字记载之前就已经达到很高水平。唐至量这首诗所表现的,就是中华文化的博大与渊深。 唐至量的诗,从第一首《千禧年的第一道曙光》到《太极》到《西行短章》(组诗四首),给我们的第一印象就是气象不凡。他的诗,有李太白的飘逸,有杜工部的谨严,有李商隐的含蓄,有陶渊明的恬淡,有李清照的刚柔兼备。 世人扰攘,艺术百解。诗是什么?众说纷纭。唐至量在耳顺之年,自己诞辰之日,忽有一悟,2004年2月26日写了本集第一首诗《诗诞》(代序):“有一种感受、必须由、最美的形态、承载、于是、有了、诗”。如此精短,有如格言。这是诗的新定义。两个核心词:“感受”,“最美的形态”。诗是写人有所感的“感受”的“最美形态”(在一切文学形式中最美的一种形式)。这正是唐至量对诗坚守的信念:诗是表达人独特感受的最美的形态。诗题后的“代序”,明白无误表明这是他诗歌的追求——唯美主义的诗美追求。 “美”是唐至量诗歌创作的总目标。本诗集第一首《千禧年的第一道曙光》就是最美的一首诗。这是千年一遇,转瞬即逝的新的一千年的第一道曙光。芸芸众生,这星球上可能没有第二个人,象唐至量先生这样的有心人,能在2000年1月1日凌晨,在一个海边去迎接新千年、新世纪的第一道曙光,并摄下用自己的一只手托起这千年一遇的旭日。这首诗即景生发,远涉千载,近观百年,最后回归个体。《文心雕龙》云:“文之思也,其神远矣。故寂然凝思,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,舒风云之色……。”通观全集,可以看到,无论面对什么题材,在唐至量笔下,都能转化为耐人咀嚼的、耐人寻味的诗美。唐至量“文思” “神远”。无论是“千禧年”这样的大题材,还是《一亭蕉叶》这样的小题材。他均可“思接千载”“视通万里”,在“眉睫之前”亦可“舒风云之色”,他诗歌语言艺术之美,真可“吐纳珠玉之声”。《千禧年的第一道曙光》是一篇大手笔。里边蕴蓄着“千年演义”,孔老夫子“天无私覆、地无私载、日月无私照”的万世“箴言”;还有“八荒不宁、四大难空”的“百年的孤寂”,在千禧年万象高度凝练的透视之余,诗人不忘关照世间人的个体,这就是:千禧年这第一道曙光还像“一团火焰”“化一习暖风、融了那、内心幽深的、黑洞”。末尾此笔,颇有现代李商隐诗歌风骨,似含李商隐式隐痛。这部诗集有不少首诗表现人类凄美的爱的执着、神往、悱恻、伤痛、无奈和超越之后的恬淡平和。以致达到本诗集“如是”(平常心)之至高境界。在现代,神话不复存在,传说尚在延续。“雷峰塔倒了、那个美丽的传说遂成绝响”,“爱在洪荒、爱在互远”,所幸的是,“那一片冰心埋在碧水下、清莲中、转换岁月、又一株碧荷、绿出水波、红了整个西湖”(《一亭蕉叶》)。这是何等绝伦美妙的文字!是新诗?是古韵?我们为它积极美丽的意境而鼓舞欣慰。这部诗集实际上也帮助我们读懂不久前他刚刚出版的诗文集《走出洪荒》(作家出版社2009年8月版)。这似乎是一种更为超越的博爱的新生,爱的凤凰涅槃。 这部诗集的每一首诗都值得我们细细品味,在快餐文化时髦的当代,许多号称文学的作品,朝生夕死。文化的滑坡几乎已到谷底。象唐至量这样对艺术虔诚的人,已然是凤毛麟角。格外值得我们敬重。作为艺术作品,我们可能在读到最后的两首朗诵诗时,会感到风格迥异,从含蓄到直露,审美有一个落差。这是不能苛求的。面对大众,朗诵诗就应该直白易懂。我以为,这两首朗诵诗还是写的很真挚很有激情的。唐至量的朗诵诗,不由让我想起我在厦门大学读书时为厦门大学广播电台,在太原师范(我到太原师专之前)工作时,为学校文工团,为太原少年宫,都写过朗诵诗。感到格外亲切。 我对诗,不论古代现代,都缺乏研究,应唐先生真诚邀请,不揣浅陋,写了以上文字。是为序。 2009•10•9——11•23 (作者为集美大学文学院前身原中文系创系主任) 2010•5•28收到书

|