|

“龟山文化遗址”之谜

陈小阔(南安)初中81届

在福建省南安市榕桥开化洞周围,有着许多不被世人所关注的奇山异石和景观,笔者偶然发现后并经过多年的考证,认为此处是一个闽南独特的古文化遗址,且与丰州“九日山”的文化风格迥异。

遗址在距南安市区东面约15公里的一座名叫“鹅眼山”的山丘一带。这里四面环山,中如盆地,一条蜿蜒清澈的小溪(黄龙溪)穿过其中,宛如一条银链把散布在盆中的宝珠串起。虽然,历史上这里曾出过伟大的思想家、文学家、史学家李贽,又有名道在此传教,甚至当代美籍华人诺贝尔奖获得者李远哲的根也在此。然而,由于时代的变迁,一些古老的文明已湮没颓圯,或面目已非。从这里尚存的石佛像、开化洞、石塔、重修五星桥碑记、墓碑、石狮、李贽纪念祠和濒临倒塌的古寨门,以及大塔山(武山)、二尖山(荣山)、觉海山等奇特景物中,仍可以感受到“海滨邹鲁”的种种文化遗风。置身此山,这些奇石就像有生命的精灵,诉说着儒、道、释三家思想如何在这里交融,历代文化又如何在这里积淀。

一切仿佛又重新开始……

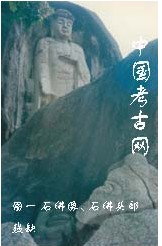

1995年11月20日,我与同学李亚斌到开化洞察看被遗弃的石佛头部残块,并从开化洞女看护人那里得知,这残块是在“文革”中被炸脱断裂的石佛原头部。石佛依岩而刻,高约4.5米,站于莲花座上,头戴方檐法巾,双目微合,两耳垂肩,左手掌心向上平放胸前,右手摊掌向前自然下垂,衣褶转疏,线条飘逸,造型端庄而亲切,慈祥而睿智。这残块与石佛像之传神、韵致,可以说集历史、文物、艺术于一体,激起了我们的极大兴趣,连续几天,我们发现了一连串奇异的景象:

1.发现了整座山原来是有龟头、龟体、龟尾的布局,呈巨龟石刻造型;

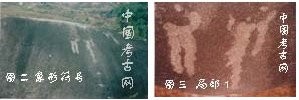

2.“象形符号”、“大圆圈图纹”;

3.远古的图腾崇拜物男女生殖器造型与青蛙石、蛇石等造型。

4.巨大的阴阳太极图案。

5.围绕着“龟山”布局的奇特景物以及许许多多的古老传说都与之相联系。因此,我们大胆推测这里可能是人类文明的遗址,加之山顶端又有一块传说中的“龟石”,故把此山命名为“龟山”,从而推出了“龟山文化遗址”之说。相信它有一定的历史价值,至少也有旅游观赏价值,发现后本人对此进行初步探源,旨在抛砖引玉,具体有待专家、学者进一步考证。

现就以上发现的现象提出我个人的看法:

一、石佛像的雕刻年代

据《南安县志》记载:“……宋庆元初,道人陈大受,刳而为洞,名开化洞,平垣靓深,夏凉冬温,前架一室,凿石为佛,长可一丈,大受善琵琶,工草书,郡邑缙绅诸公多与之游者。”又另有记载,此石佛像为释迦牟尼像 (笔者注:石佛头部残块,现已收藏于开化洞内,而现在石佛的头部, 胸部图案,莲花座上部均为1986年至1987年间修复,与原来的风格,表现手法相距甚远), 可见,此石佛像的雕刻年代最起码也在宋代,问题是先有石佛像后有道人,或先有道人才凿刻石佛像。①据《泉州府志》记载,宋道人陈大受辟居于此洞。并没记载有雕刻石佛像之举,我认为,释迦牟尼是佛教之尊,而非道教之尊,如果宋道人是来到此地后才凿刻石佛像,为何不雕塑道教之尊,而反奉佛教之尊;②道教是发源于中国的一种古老宗教,奉老子为教祖,老子《道德经》、《庄子》、《周易》为主要经典,宣扬“清静无为”、“修身养性”等观点,流传有两千多年历史。据《中国道教史》载,“宋代尊奉道教,以真宗徽宗为盛。宋本赵氏,不能以老子为祖,乃别造一道教之祖,呼曰赵玄朗。而改太上玄元皇帝为太上混元皇帝,改玄圣文宣王(孔子)为至圣文宣王,以避赵玄朗之讳。”可见在当时的历史条件下,道人陈大受是不会凿刻释迦牟尼尊奉,所以有理由说道人来此之前,就有石佛像存在。③又有史料记载,佛教在唐极为盛行,而宗教雕刻到唐代可以说达到了我国雕塑史上的顶峰,而到五代两宋,泥塑、木雕就取代了石窟佛教造像,可见时代不一,审美理想也不同。④从审美理想来讲,“唐人尚法,宋人尚意,明人尚态”。宋代注重主观意象,轻客观对象,重神似轻形似,在艺术上追求的是“不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱”,“以写胸中之逸气耳”之境界等等。虽然,宋代雕刻也注重“环境艺术”,但是,宋代孱弱,国事多艰,再加上将近百年的战乱灾祸,使人们大大加深了对社会各种矛盾的认识,所谓饱尝人情冷暖“世态”,因而宋代才第一次出了真正可称为个性刻画的雕刻,其雕塑风格与唐代有一定的差别。而唐代则注重神形兼备,文质兼顾等特点。所谓“唐人尚法”说,就是指已形成了一套完整的法度,如诗歌、书法都已诸体齐备,雕刻艺术同样如此,不论造型、敷彩、圆雕、浮雕都已臻成熟阶段。唐人以丰满,雍容为贵,根据此石佛像的造型、风格、形态,表现手法等来看,更符合唐代的佛教雕塑风格,匠师们把石佛雕塑成头大身小,上身与头保持适当比例,有意缩短下身,使礼佛的人们跪倒在佛像前仰视,会因透视造成的错觉,并不会觉得下身短。其所谓“远望之以取其势,近看之以取其质”了。石佛像温柔敦厚、关心世事,更具人情味和亲切感。我个人认为《南安县志》中关于石佛像(甚至“刳而为洞”也值得考究)雕塑于宋代是有疑问的, 由此推断这尊石佛像雕刻更似唐代的雕刻风格,而且属南系雕刻手法。 据《南安县志》记载:“……宋庆元初,道人陈大受,刳而为洞,名开化洞,平垣靓深,夏凉冬温,前架一室,凿石为佛,长可一丈,大受善琵琶,工草书,郡邑缙绅诸公多与之游者。”又另有记载,此石佛像为释迦牟尼像 (笔者注:石佛头部残块,现已收藏于开化洞内,而现在石佛的头部, 胸部图案,莲花座上部均为1986年至1987年间修复,与原来的风格,表现手法相距甚远), 可见,此石佛像的雕刻年代最起码也在宋代,问题是先有石佛像后有道人,或先有道人才凿刻石佛像。①据《泉州府志》记载,宋道人陈大受辟居于此洞。并没记载有雕刻石佛像之举,我认为,释迦牟尼是佛教之尊,而非道教之尊,如果宋道人是来到此地后才凿刻石佛像,为何不雕塑道教之尊,而反奉佛教之尊;②道教是发源于中国的一种古老宗教,奉老子为教祖,老子《道德经》、《庄子》、《周易》为主要经典,宣扬“清静无为”、“修身养性”等观点,流传有两千多年历史。据《中国道教史》载,“宋代尊奉道教,以真宗徽宗为盛。宋本赵氏,不能以老子为祖,乃别造一道教之祖,呼曰赵玄朗。而改太上玄元皇帝为太上混元皇帝,改玄圣文宣王(孔子)为至圣文宣王,以避赵玄朗之讳。”可见在当时的历史条件下,道人陈大受是不会凿刻释迦牟尼尊奉,所以有理由说道人来此之前,就有石佛像存在。③又有史料记载,佛教在唐极为盛行,而宗教雕刻到唐代可以说达到了我国雕塑史上的顶峰,而到五代两宋,泥塑、木雕就取代了石窟佛教造像,可见时代不一,审美理想也不同。④从审美理想来讲,“唐人尚法,宋人尚意,明人尚态”。宋代注重主观意象,轻客观对象,重神似轻形似,在艺术上追求的是“不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱”,“以写胸中之逸气耳”之境界等等。虽然,宋代雕刻也注重“环境艺术”,但是,宋代孱弱,国事多艰,再加上将近百年的战乱灾祸,使人们大大加深了对社会各种矛盾的认识,所谓饱尝人情冷暖“世态”,因而宋代才第一次出了真正可称为个性刻画的雕刻,其雕塑风格与唐代有一定的差别。而唐代则注重神形兼备,文质兼顾等特点。所谓“唐人尚法”说,就是指已形成了一套完整的法度,如诗歌、书法都已诸体齐备,雕刻艺术同样如此,不论造型、敷彩、圆雕、浮雕都已臻成熟阶段。唐人以丰满,雍容为贵,根据此石佛像的造型、风格、形态,表现手法等来看,更符合唐代的佛教雕塑风格,匠师们把石佛雕塑成头大身小,上身与头保持适当比例,有意缩短下身,使礼佛的人们跪倒在佛像前仰视,会因透视造成的错觉,并不会觉得下身短。其所谓“远望之以取其势,近看之以取其质”了。石佛像温柔敦厚、关心世事,更具人情味和亲切感。我个人认为《南安县志》中关于石佛像(甚至“刳而为洞”也值得考究)雕塑于宋代是有疑问的, 由此推断这尊石佛像雕刻更似唐代的雕刻风格,而且属南系雕刻手法。

二、象形符号有何象征意义

象形符号:在开化洞石佛像后的岩壁上的深色底上出现3个约1米至1.5米长的男女剪影形象, 呈舞蹈状,图案形象逼真,舞姿婀娜,很有节奏感,类岩画。

从目前接触到的材料来看,我国岩画在制作方法上分为两种:即刻凿法和涂绘法。从种种迹象分析, 从目前接触到的材料来看,我国岩画在制作方法上分为两种:即刻凿法和涂绘法。从种种迹象分析, 如这些形象再往底部有两个人工开凿的小台阶,其呈现的色泽与形象及石佛像表面的色泽肌理相似,从而推断这些象形符号可能是岩画,属刻凿法。 如这些形象再往底部有两个人工开凿的小台阶,其呈现的色泽与形象及石佛像表面的色泽肌理相似,从而推断这些象形符号可能是岩画,属刻凿法。

这一发现使我联想到华安仙字潭岩画,查阅了一些资料,因为学术界对华安汰内仙字潭摩崖石刻,从本世纪初到现在,一直有争议,有人说是图像、文字,有人认为是岩画,有一点值得一提,就是50年代末发现的有一处摩崖石刻,可能也是唯一一处是采用汉字楷书,文为“营头至九龙山南安县界”刻作三行。这与此地的发现是否有一定的联系。

这一现象如果被进一步确认是岩画,那么它的凿刻年代就可能比我国许多地方出现的岩画的年代还要早。从图案的构成来看,是一幅舞蹈场面,反映了原始农耕时代庆丰收的情景,或者是表现人们对太阳和火的崇拜,象征着原始人类过着集体群居生活,这一记录反映了一定历史时期的现象。

三、天子石上的大圆圈图纹,女性生殖器石刻造型。与周围石塔、青蛙石、蛇石等造型及巨石呈现的阴阳太极图案的意义。

(1)在田中有块巨石,高约6.5米,直径约15米,当地人称它为“天子石”,局部已遭破坏。石面上有8-9个直径大小不一的大圆圈纹,最大约 (1)在田中有块巨石,高约6.5米,直径约15米,当地人称它为“天子石”,局部已遭破坏。石面上有8-9个直径大小不一的大圆圈纹,最大约

2米,大圆圈纹呈一定的规律,即围绕着阳面石上方为中心分布排列,并由上至下逐渐变大,这种图纹与我国一些地方发现的彩陶纹样,特别是在黄河流域地区发现的一些文化彩陶的大圆圈纹相类似。从我国发现的文化彩陶中,对大圆圈设定似鼓之形象的表现,而一个接一个的圆圈就是一连串鼓之形,而鼓声隆隆,即连鼓为雷。所以这块巨石上的大小圆圈纹,又是一种天空霹雳雷霆的象征。《系辞》曰:“鼓之以雷霆,润之以风雨,日月运行,一寒一暑。”《说文》曰“雷,阴阳薄动,雷雨生物者也。”雷霆的鼓动,风雨的滋润,日月的运行,寒暑的往返,便是天地间“运化之推移”的具体表征。可见先民赋予这块巨石的圆形图案具有一定的象征意义。

(2)在天子石前上方处呈现女性生殖器造型,形象逼真,有明显的雕刻痕迹,长约2米,宽为1米左右。 (2)在天子石前上方处呈现女性生殖器造型,形象逼真,有明显的雕刻痕迹,长约2米,宽为1米左右。

在人类生存于其中的自然界,有灵性、受崇拜的万物之中,石头便是被赋予生殖的功能,能够担负起生养人类使命的灵物之一。同样《石与石神》一书又这样叙述:石头──母体之象征,石头生人(氏族始祖),石头作为具有生殖能力的母体象征,是原始初民非常古老的一种观念,这种观念不仅在汉民族的典籍神话中保留下来,而且在当代一些少数民族的口传神话中,仍然可以见到。这说明,许多民族的神话和信仰中,石头生人,石头──母体的观念是一种相当普遍的观念;而“禹生于石”和“石破北方而生启”的神话是我们从史籍记载中能得到的人类关于石头具有生殖力和生殖功能的观念的最早的信息。闽南地区至今还经常有小孩问大人“人是从何处而来的?”许多大人就回答说:“是石头变的”,这是否仅是一种单纯的玩笑,是否跟“石头──母体之象征”有某种联系?或许这块女性生殖器石刻造型正是原始先民作为母体的象征,而雕刻的图腾崇拜物。

(3)位于呈女性生殖器石刻造型正前方约5 米处有一石塔,高约5.4米,顶部有葫芦造型。 传说在造此塔之前这里就是由上下两块巨石组成,称为“麒麟角”。它的高度与天子石相仿,上面那块巨石上方呈圆尖状,当地人解释说:“麒麟角”即是男性生殖器。相传当时闽王发现这里风水很好,且与天子石(呈女性生殖器石刻造型)相呼应,会出能人,担心别人会超过他,便下令把那块男性生殖器巨石破坏掉,天子石也被破坏一角。这块“麒麟角”被破坏后,当地的祖厝即生白蚁之患。此所谓“阴盛阳哀”。后来有个“和尚乞”发现了其中的奥秘,便造了此塔,叫镇水塔,于是取得了阴阳调和。塔其实也是做为男性生殖器的象征。而周围的青蛙石、蛇石,也是这种生殖图腾的象征。其实性器崇拜是世界各地普遍存在的一种原始信仰,起源于远古时代,石祖(石柱、石洞、石塔等)崇拜就是其中的一种崇拜形态。虽然传说中的“麒麟角”已难以考证,但是,石塔的底座却是一块深埋于田中的巨石残块。由此可见,女性生殖器石刻造型与“麒麟角”确实有一种内在的联系,也许,它们出现在同一年代,并被先民雕凿成为男女生殖器的图腾崇拜物。也可能它们所出现的年代不一样,或许是随着母系氏族和父系氏族的出现而产生,它们在不同的时代,被赋予不同的意义。总之,它们出现于同一地方绝非偶然。

(4)阴阳太极图案,即在女性生殖器石刻造型及大圆圈图纹这块天子石的另一侧,呈阴阳太极图 案,方向相反。如果这个图案是在别处出现,那它就有可能是一种自然景观,然而,它却出现在女性生殖器石刻造型的另一侧面,这无不令人联想到原始生殖图腾时代,乃至道人为何在此居留,是为石佛、或开化洞、或阴阳太极图。《南安县志》记载的宋道人陈大受“凿石为佛”,是否是“凿此石为‘佛’”,或许它的年代更早更远。 案,方向相反。如果这个图案是在别处出现,那它就有可能是一种自然景观,然而,它却出现在女性生殖器石刻造型的另一侧面,这无不令人联想到原始生殖图腾时代,乃至道人为何在此居留,是为石佛、或开化洞、或阴阳太极图。《南安县志》记载的宋道人陈大受“凿石为佛”,是否是“凿此石为‘佛’”,或许它的年代更早更远。

早在远古时期,人们还不能从自然界的本身去解释许多自然现象,认为冥冥的天上有一种超自然的力量支配一切。北宋哲学家周敦颐《太极图说》:“太极动而生阳,动极而静,静而生阴。静极复动,一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。”“阳变阴合而生水火木金土,五气顺布,四时行焉。”《系辞》:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”所谓“太极”即是最大的物象,不可名状的物象,有的也把它叫作“太一”,它指的是天地开辟之先的宇宙整体,也就是一个不可形容的最大的“一”。“一”是万物之初,原始之气,“一分为二”,从太极分出阴阳,阴阳相互作用才能生万物,自然界如此,人身也是如此。在自然界,积阳为天,积阴为地,天地阴阳相互作用,便产生了生命。生命的出现,不是简单的阴与阳的加和,而是一种全新的事物。天、地与生命三者共同构成了宇宙模式。此图源于对天体运动和时序转换的观察。

从以上种种现象的表现推断,很可能早在母系氏族或父系氏族或殷商时期就有人类在这里生息繁衍。迹象表明原始先民对于人类祖先崇拜即生殖繁衍之关注与崇拜,同时也包含对太阳和月亮的崇拜。《系辞》曰:“精气为物。”疏:“谓阴阳精灵之气,氤氲积聚而成万物也”。这正是天子石与周围巨石等远古图腾崇拜物的真正内在含义。值得一提的是阴阳太极图案及女性生殖器石刻造型之巨大属世罕见。

四、“五星桥”何时消失

据《史记•天宫书》云:“天有五星,地有五行。”五星即金、木、水、火、土五大行星,也作五曜、五纬。所以“五纬,即五星:东方岁星、南方荧惑、西方太白、北方辰星、中央镇星。言纬者,二十八宿随天右转为径,五星左旋为纬。”汉代刘向的《说苑•辨物》称木星为岁星,火星为荧惑,土星为镇星,金星为太白,水星为辰星。《实用易经预测方法》书中也写到:在五星中,古人测得镇星二十八年运行一周天,每年恰好行径二十八宿之一宿,好像镇守着二十八宿星区一样,故称为镇星。在五行中,土居中央,统领金木水火。镇星与五行中的土相配,又称土星。五星是用以纪年的,古代认为五星中的木星的恒星周期近十二年,每次都停在同样由西向东的二十八宿中的若干星宫的“领域”中,由此产生了“岁星纪年”等等。五星桥是否由此而得名,是否代表着天上的五星。 据《史记•天宫书》云:“天有五星,地有五行。”五星即金、木、水、火、土五大行星,也作五曜、五纬。所以“五纬,即五星:东方岁星、南方荧惑、西方太白、北方辰星、中央镇星。言纬者,二十八宿随天右转为径,五星左旋为纬。”汉代刘向的《说苑•辨物》称木星为岁星,火星为荧惑,土星为镇星,金星为太白,水星为辰星。《实用易经预测方法》书中也写到:在五星中,古人测得镇星二十八年运行一周天,每年恰好行径二十八宿之一宿,好像镇守着二十八宿星区一样,故称为镇星。在五行中,土居中央,统领金木水火。镇星与五行中的土相配,又称土星。五星是用以纪年的,古代认为五星中的木星的恒星周期近十二年,每次都停在同样由西向东的二十八宿中的若干星宫的“领域”中,由此产生了“岁星纪年”等等。五星桥是否由此而得名,是否代表着天上的五星。

五星桥竟如此的神秘,除在开化洞前发现的重修五星桥碑记(此碑已断成两段,碑上的文字 也模糊不清)及在龟尾附近田中发现有一巨石上刻着:“五星桥──觉海山人李王禹重建──天启壬戍穗七月□”外,在《南安县志》等均找不到五星桥的记载,五星桥建造于何年何月,又是何年何月消失得无影无踪?当时此地是否繁荣,那文明又是怎样消失?觉海山人李王禹又是什么人物,龟山对面有一山叫觉海山,与觉海山人李王禹又有何缘源,为何他要重建五星桥?他在明朝天启年间重建的五星桥,又在哪里呢?或许根本就没有五星桥,而是有个似桥一样的“坛”或“祭台”。为古人乃至道人陈大受及当时郡邑缙绅诸公多与之游,论道观测天体之所在。 也模糊不清)及在龟尾附近田中发现有一巨石上刻着:“五星桥──觉海山人李王禹重建──天启壬戍穗七月□”外,在《南安县志》等均找不到五星桥的记载,五星桥建造于何年何月,又是何年何月消失得无影无踪?当时此地是否繁荣,那文明又是怎样消失?觉海山人李王禹又是什么人物,龟山对面有一山叫觉海山,与觉海山人李王禹又有何缘源,为何他要重建五星桥?他在明朝天启年间重建的五星桥,又在哪里呢?或许根本就没有五星桥,而是有个似桥一样的“坛”或“祭台”。为古人乃至道人陈大受及当时郡邑缙绅诸公多与之游,论道观测天体之所在。

五、“龟山”的布局与周围奇特的景物的内在联系

在我国古代社会生活和文化史上,从殷商起,龟与凤、麟、龙一起,被认为是四灵。《礼记•礼运》也谓“龟、凤、麟、龙”为四灵,龟为四灵之一,不仅具有祥瑞辟邪的意义,同时古人曾用龟甲刻文字,占卜,以断吉凶。司马迁曾在《史记•龟策列传》中说:“王者决定诸疑,参以卜筮,断以筮龟,不易之道也。”因此,把整座山采用龟的布局及释迦牟尼骑龟更是增添一份宗教色彩,说明先民在此山雕刻龟头(龟头上凿有图案及许多大小不均的圆形、方形洞孔)、布局龟体、龟尾时就是处于这种愿望。在古代龟一向被视为长寿动物,又具有特殊的灵性,因龟又象征着长久、永恒、生生不息。所以逐渐被神化,甚至统治者们为了追求江山永固,也把象征着权力和功业的记功碑放到了石龟的身上,希望有石龟的驮载,千秋功业,永垂不朽。 在我国古代社会生活和文化史上,从殷商起,龟与凤、麟、龙一起,被认为是四灵。《礼记•礼运》也谓“龟、凤、麟、龙”为四灵,龟为四灵之一,不仅具有祥瑞辟邪的意义,同时古人曾用龟甲刻文字,占卜,以断吉凶。司马迁曾在《史记•龟策列传》中说:“王者决定诸疑,参以卜筮,断以筮龟,不易之道也。”因此,把整座山采用龟的布局及释迦牟尼骑龟更是增添一份宗教色彩,说明先民在此山雕刻龟头(龟头上凿有图案及许多大小不均的圆形、方形洞孔)、布局龟体、龟尾时就是处于这种愿望。在古代龟一向被视为长寿动物,又具有特殊的灵性,因龟又象征着长久、永恒、生生不息。所以逐渐被神化,甚至统治者们为了追求江山永固,也把象征着权力和功业的记功碑放到了石龟的身上,希望有石龟的驮载,千秋功业,永垂不朽。

关于龟头石后(即石佛像下方)的开化洞,按当地的说法,它又称蝙蝠洞、飞鹅洞。相传辽邦平定后,杨六郎延昭之孙杨文广奉命征闽南十八洞,开化洞就是其中之一。此外,开化洞前有一巨石横卧田中,当地人称它为蛇石。据说古时候,每到收获的季节,这条蛇就会兴风作浪,致使农作物遭受毁坏,百姓的辛劳付之东流。后来,有风水先生看出这是个“穴位”,就把它的头敲掉,破了此穴。果真从此这里就风调雨顺,五谷丰登。

特别吸引人的还是龟山中的“奇石开花”一景,即在青蛙石后方,有一棵千年古树根把一块巨石涨裂,而这块裂成几瓣的巨石却一往情深地环抱着这棵古老的树根,不断给它予涵养、呵护,使之不至枯烂,使之在千年之后又焕发生机,长出新芽,令人叹为观止。初看时,我只觉得它不过是一奇观而已,可细细一想,在这么漫长的岁月里这古树根依然生命永驻,这不正是石头具有生殖能力的母体象征的最好证实吗。遗憾的是1997年底,我再到此地时,见到此石已掉下一块,经过打听,原来是一次响雷霹下的。

至于田边青蛙石的存在,也有它的意义。据载,我国远古时代就有“向蛙求雨”的祭祀仪 式和习俗。在甲骨文中即见有祀蛤蟆以求雨的记载,西汉董仲舒《春秋繁露•求雨篇》说:“旱时取五蛤蟆置方池中,进酒,脯祝天,再拜请雨。”在我国壮族的传说中,青蛙是雷神的女儿(或说是雷神的儿子),雷神把他罚到地下,充当求雨的使者。可以想象靠天吃饭的人们对雨神的信仰是何等的强烈。民以食为天,雨则是庄稼的命脉,粮食是人生命的命脉,它反映了以农耕为本的民族内心深刻体验的积淀。 式和习俗。在甲骨文中即见有祀蛤蟆以求雨的记载,西汉董仲舒《春秋繁露•求雨篇》说:“旱时取五蛤蟆置方池中,进酒,脯祝天,再拜请雨。”在我国壮族的传说中,青蛙是雷神的女儿(或说是雷神的儿子),雷神把他罚到地下,充当求雨的使者。可以想象靠天吃饭的人们对雨神的信仰是何等的强烈。民以食为天,雨则是庄稼的命脉,粮食是人生命的命脉,它反映了以农耕为本的民族内心深刻体验的积淀。

后来,我又到过溪的山坡上继续探索,就在那山坡上(龟山后方不远)又发现了一尊巨石头像,朝向与石佛相背,此头像轮廓清晰,结构合理,形象逼真,鼻梁笔挺,下巴突出,抿嘴微笑,特别是下唇雕琢精细像石磨盘,从侧面看,这尊巨石头像似“老子像”。这一巨石头像的发现与生殖图腾崇拜群及道人在此传教有很大的默契。根据南安史料记载,南安宗教古来以道、佛为主。民间信仰也以道教、佛教为主,同时还与祖先崇拜,多神崇拜相揉合,迷信习俗与宗教信仰互相渗透。南安的道教主要有全真和正一两派。莫非此地是一处道教的发祥地? 后来,我又到过溪的山坡上继续探索,就在那山坡上(龟山后方不远)又发现了一尊巨石头像,朝向与石佛相背,此头像轮廓清晰,结构合理,形象逼真,鼻梁笔挺,下巴突出,抿嘴微笑,特别是下唇雕琢精细像石磨盘,从侧面看,这尊巨石头像似“老子像”。这一巨石头像的发现与生殖图腾崇拜群及道人在此传教有很大的默契。根据南安史料记载,南安宗教古来以道、佛为主。民间信仰也以道教、佛教为主,同时还与祖先崇拜,多神崇拜相揉合,迷信习俗与宗教信仰互相渗透。南安的道教主要有全真和正一两派。莫非此地是一处道教的发祥地?

从周围发现的刻有“瑞安──陈公祖坟”(既非墓碑,又非坟墓)的巨石、古寨门、寺庙, 大塔山(武山)、二尖山(荣山)(与南安古称武荣郡的起源有何联系)、五星桥石和碑记[只见其记,不见其桥。今“榕桥”(或叫娘子桥)地名的由来与之是否有联系],石鼓山,以及李贽纪念祠(李贽,字宏甫,号卓吾,又号温陵居士, 祖籍南安榕桥,李贽11岁回南安榕桥倚养于叔父家,即在此地学习、生活。后来,李贽成为明代杰出的思想家、文学家、史学家)、还有当地老人所说的美籍华人诺贝尔奖获得者李远哲回乡寻根时,所依据的那块南安迄今发现最早标有“明──武荣”的墓碑,甚至那造型奇特的一对石狮和许许多多奇特 大塔山(武山)、二尖山(荣山)(与南安古称武荣郡的起源有何联系)、五星桥石和碑记[只见其记,不见其桥。今“榕桥”(或叫娘子桥)地名的由来与之是否有联系],石鼓山,以及李贽纪念祠(李贽,字宏甫,号卓吾,又号温陵居士, 祖籍南安榕桥,李贽11岁回南安榕桥倚养于叔父家,即在此地学习、生活。后来,李贽成为明代杰出的思想家、文学家、史学家)、还有当地老人所说的美籍华人诺贝尔奖获得者李远哲回乡寻根时,所依据的那块南安迄今发现最早标有“明──武荣”的墓碑,甚至那造型奇特的一对石狮和许许多多奇特 的自然景观。加之南安早在一千多年前就置县[三国时期,吴永安三年(260)置东安县,隶属建安郡,县 的自然景观。加之南安早在一千多年前就置县[三国时期,吴永安三年(260)置东安县,隶属建安郡,县 治设在今丰州镇(与此地毗邻),管辖现在莆田、泉州、厦门、漳州四市地],而且历史上每次社会大动荡,如晋朝永嘉五年(311),中原大乱,衣冠士族南渡入闽,部分人沿南安江(后改称晋江)聚居。以及后来唐朝的“黄巢起义”、宋朝的“靖康之变”……中原都有大量的人口南移,他们带来了丰富的文化,给当地文化注入了生机,形成了交融。正是由于这种文化的交融和积淀,以致塑造、影响着一代又一代闽南人的思维和文化习俗。后来,随着闽南人的大量外出谋生,他们又对驻地的文化(如东南亚、台湾一带)产生了较大影响。今天,当我们在进行文化溯源时,是否可以从中得到一些启迪。以上这些都共同构成了“龟山文化遗址”的丰富内涵。可以说:“龟山文化遗址”的形成,不是某一个人或某一个艺术家的杰作,而是一代又一代先民集体智慧的结晶,它同时包含着当时人们对于宇宙自然充满诗意的哲学思考。 治设在今丰州镇(与此地毗邻),管辖现在莆田、泉州、厦门、漳州四市地],而且历史上每次社会大动荡,如晋朝永嘉五年(311),中原大乱,衣冠士族南渡入闽,部分人沿南安江(后改称晋江)聚居。以及后来唐朝的“黄巢起义”、宋朝的“靖康之变”……中原都有大量的人口南移,他们带来了丰富的文化,给当地文化注入了生机,形成了交融。正是由于这种文化的交融和积淀,以致塑造、影响着一代又一代闽南人的思维和文化习俗。后来,随着闽南人的大量外出谋生,他们又对驻地的文化(如东南亚、台湾一带)产生了较大影响。今天,当我们在进行文化溯源时,是否可以从中得到一些启迪。以上这些都共同构成了“龟山文化遗址”的丰富内涵。可以说:“龟山文化遗址”的形成,不是某一个人或某一个艺术家的杰作,而是一代又一代先民集体智慧的结晶,它同时包含着当时人们对于宇宙自然充满诗意的哲学思考。

我站在这里,面对着四周的青山,聆听着潺潺流水声,一阵阵清风拂面而来,顿时心旷神怡,豁然开朗,一种清静空灵的感觉油然而生。这时,我想起了余秋雨的一段话:“我站在古人一定站过的那些方位上,用与先辈差不多的黑眼珠打量着很少会有变化的自然景观,静听着与千百年前没有丝毫差异的风声鸟声,心想,在我居留的大城市里有很多贮存古籍的图书馆,讲授古文化的大学,而中国文化的真实步履却落在这山重水复,莽莽苍苍的大地上。大地默默无言,只要来一二个有悟性的文人一站立,它封存久远的文化内涵也就能哗的一声奔泻而出;文人本也萎靡柔弱,只要被这种奔泻所裹卷,倒也能吞吐千年。结果,就在这看似平常的伫立瞬间,人、历史、自然浑沌的交融在一起了,于是有了写文章的冲动。” 我站在这里,面对着四周的青山,聆听着潺潺流水声,一阵阵清风拂面而来,顿时心旷神怡,豁然开朗,一种清静空灵的感觉油然而生。这时,我想起了余秋雨的一段话:“我站在古人一定站过的那些方位上,用与先辈差不多的黑眼珠打量着很少会有变化的自然景观,静听着与千百年前没有丝毫差异的风声鸟声,心想,在我居留的大城市里有很多贮存古籍的图书馆,讲授古文化的大学,而中国文化的真实步履却落在这山重水复,莽莽苍苍的大地上。大地默默无言,只要来一二个有悟性的文人一站立,它封存久远的文化内涵也就能哗的一声奔泻而出;文人本也萎靡柔弱,只要被这种奔泻所裹卷,倒也能吞吐千年。结果,就在这看似平常的伫立瞬间,人、历史、自然浑沌的交融在一起了,于是有了写文章的冲动。”

从这里的地理环境来分析,可以推测早在原始的时代,南安就有先民居住在龟山这据说是“冬温夏凉”的开化洞内,龟山周围有条黄龙溪,先民在这里捕鱼、狩猎、披荆斩棘,生息繁衍,构造着人生与宇宙的平衡,然而当时由于人口稀少,他们时时面临着野兽侵袭的威胁及对自然灾害的恐惧。在当时那种自然的历史条件下,他们意识到生存的意义,对生殖、繁衍产生了强烈的崇拜,同时把这种意识附刻于石上,所以出现如此众多而又集中的图腾崇拜群。并以人类生殖之体验来猜测宇宙天地间万物化生及存在的奥秘,天地氤氲,万物化醇,男女构精,万物化生。 从这里的地理环境来分析,可以推测早在原始的时代,南安就有先民居住在龟山这据说是“冬温夏凉”的开化洞内,龟山周围有条黄龙溪,先民在这里捕鱼、狩猎、披荆斩棘,生息繁衍,构造着人生与宇宙的平衡,然而当时由于人口稀少,他们时时面临着野兽侵袭的威胁及对自然灾害的恐惧。在当时那种自然的历史条件下,他们意识到生存的意义,对生殖、繁衍产生了强烈的崇拜,同时把这种意识附刻于石上,所以出现如此众多而又集中的图腾崇拜群。并以人类生殖之体验来猜测宇宙天地间万物化生及存在的奥秘,天地氤氲,万物化醇,男女构精,万物化生。

1995年11月,当我们把这一发现揭示于世后,立即引起专家、学者的关注及有关部门的重 视,此处即被申报列为文物保护单位;1995年12月9日,厦门大学人类学教授叶文程前往实地考察,并初步认定以上一些石刻有较明显的人工痕迹,有研究探讨和开发利用的价值;1995年12月21日《泉州晚报》也在头版对此发现作过报道…… 视,此处即被申报列为文物保护单位;1995年12月9日,厦门大学人类学教授叶文程前往实地考察,并初步认定以上一些石刻有较明显的人工痕迹,有研究探讨和开发利用的价值;1995年12月21日《泉州晚报》也在头版对此发现作过报道……

但是,这还远远不够,近年来,由于一些人片面追求经济效益,忽视了对生态环境的保护,使一道道人文、自然景观遭受到严重的破坏。为此,笔者呼吁有关部门加大宣传力度,禁止滥采滥挖,扩大保护面,合理地开发利用资源,以给子孙后代多留下一份宝贵的文化遗产。

百闻不如一见,如果你有兴趣到“龟山”看看的话,相信你一定还会从中发现更多的奇特景观,听到更多动人的传说……

|

据《南安县志》记载:“……宋庆元初,道人陈大受,刳而为洞,名开化洞,平垣靓深,夏凉冬温,前架一室,凿石为佛,长可一丈,大受善琵琶,工草书,郡邑缙绅诸公多与之游者。”又另有记载,此石佛像为释迦牟尼像 (笔者注:石佛头部残块,现已收藏于开化洞内,而现在石佛的头部, 胸部图案,莲花座上部均为1986年至1987年间修复,与原来的风格,表现手法相距甚远), 可见,此石佛像的雕刻年代最起码也在宋代,问题是先有石佛像后有道人,或先有道人才凿刻石佛像。①据《泉州府志》记载,宋道人陈大受辟居于此洞。并没记载有雕刻石佛像之举,我认为,释迦牟尼是佛教之尊,而非道教之尊,如果宋道人是来到此地后才凿刻石佛像,为何不雕塑道教之尊,而反奉佛教之尊;②道教是发源于中国的一种古老宗教,奉老子为教祖,老子《道德经》、《庄子》、《周易》为主要经典,宣扬“清静无为”、“修身养性”等观点,流传有两千多年历史。据《中国道教史》载,“宋代尊奉道教,以真宗徽宗为盛。宋本赵氏,不能以老子为祖,乃别造一道教之祖,呼曰赵玄朗。而改太上玄元皇帝为太上混元皇帝,改玄圣文宣王(孔子)为至圣文宣王,以避赵玄朗之讳。”可见在当时的历史条件下,道人陈大受是不会凿刻释迦牟尼尊奉,所以有理由说道人来此之前,就有石佛像存在。③又有史料记载,佛教在唐极为盛行,而宗教雕刻到唐代可以说达到了我国雕塑史上的顶峰,而到五代两宋,泥塑、木雕就取代了石窟佛教造像,可见时代不一,审美理想也不同。④从审美理想来讲,“唐人尚法,宋人尚意,明人尚态”。宋代注重主观意象,轻客观对象,重神似轻形似,在艺术上追求的是“不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱”,“以写胸中之逸气耳”之境界等等。虽然,宋代雕刻也注重“环境艺术”,但是,宋代孱弱,国事多艰,再加上将近百年的战乱灾祸,使人们大大加深了对社会各种矛盾的认识,所谓饱尝人情冷暖“世态”,因而宋代才第一次出了真正可称为个性刻画的雕刻,其雕塑风格与唐代有一定的差别。而唐代则注重神形兼备,文质兼顾等特点。所谓“唐人尚法”说,就是指已形成了一套完整的法度,如诗歌、书法都已诸体齐备,雕刻艺术同样如此,不论造型、敷彩、圆雕、浮雕都已臻成熟阶段。唐人以丰满,雍容为贵,根据此石佛像的造型、风格、形态,表现手法等来看,更符合唐代的佛教雕塑风格,匠师们把石佛雕塑成头大身小,上身与头保持适当比例,有意缩短下身,使礼佛的人们跪倒在佛像前仰视,会因透视造成的错觉,并不会觉得下身短。其所谓“远望之以取其势,近看之以取其质”了。石佛像温柔敦厚、关心世事,更具人情味和亲切感。我个人认为《南安县志》中关于石佛像(甚至“刳而为洞”也值得考究)雕塑于宋代是有疑问的, 由此推断这尊石佛像雕刻更似唐代的雕刻风格,而且属南系雕刻手法。

据《南安县志》记载:“……宋庆元初,道人陈大受,刳而为洞,名开化洞,平垣靓深,夏凉冬温,前架一室,凿石为佛,长可一丈,大受善琵琶,工草书,郡邑缙绅诸公多与之游者。”又另有记载,此石佛像为释迦牟尼像 (笔者注:石佛头部残块,现已收藏于开化洞内,而现在石佛的头部, 胸部图案,莲花座上部均为1986年至1987年间修复,与原来的风格,表现手法相距甚远), 可见,此石佛像的雕刻年代最起码也在宋代,问题是先有石佛像后有道人,或先有道人才凿刻石佛像。①据《泉州府志》记载,宋道人陈大受辟居于此洞。并没记载有雕刻石佛像之举,我认为,释迦牟尼是佛教之尊,而非道教之尊,如果宋道人是来到此地后才凿刻石佛像,为何不雕塑道教之尊,而反奉佛教之尊;②道教是发源于中国的一种古老宗教,奉老子为教祖,老子《道德经》、《庄子》、《周易》为主要经典,宣扬“清静无为”、“修身养性”等观点,流传有两千多年历史。据《中国道教史》载,“宋代尊奉道教,以真宗徽宗为盛。宋本赵氏,不能以老子为祖,乃别造一道教之祖,呼曰赵玄朗。而改太上玄元皇帝为太上混元皇帝,改玄圣文宣王(孔子)为至圣文宣王,以避赵玄朗之讳。”可见在当时的历史条件下,道人陈大受是不会凿刻释迦牟尼尊奉,所以有理由说道人来此之前,就有石佛像存在。③又有史料记载,佛教在唐极为盛行,而宗教雕刻到唐代可以说达到了我国雕塑史上的顶峰,而到五代两宋,泥塑、木雕就取代了石窟佛教造像,可见时代不一,审美理想也不同。④从审美理想来讲,“唐人尚法,宋人尚意,明人尚态”。宋代注重主观意象,轻客观对象,重神似轻形似,在艺术上追求的是“不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱”,“以写胸中之逸气耳”之境界等等。虽然,宋代雕刻也注重“环境艺术”,但是,宋代孱弱,国事多艰,再加上将近百年的战乱灾祸,使人们大大加深了对社会各种矛盾的认识,所谓饱尝人情冷暖“世态”,因而宋代才第一次出了真正可称为个性刻画的雕刻,其雕塑风格与唐代有一定的差别。而唐代则注重神形兼备,文质兼顾等特点。所谓“唐人尚法”说,就是指已形成了一套完整的法度,如诗歌、书法都已诸体齐备,雕刻艺术同样如此,不论造型、敷彩、圆雕、浮雕都已臻成熟阶段。唐人以丰满,雍容为贵,根据此石佛像的造型、风格、形态,表现手法等来看,更符合唐代的佛教雕塑风格,匠师们把石佛雕塑成头大身小,上身与头保持适当比例,有意缩短下身,使礼佛的人们跪倒在佛像前仰视,会因透视造成的错觉,并不会觉得下身短。其所谓“远望之以取其势,近看之以取其质”了。石佛像温柔敦厚、关心世事,更具人情味和亲切感。我个人认为《南安县志》中关于石佛像(甚至“刳而为洞”也值得考究)雕塑于宋代是有疑问的, 由此推断这尊石佛像雕刻更似唐代的雕刻风格,而且属南系雕刻手法。 从目前接触到的材料来看,我国岩画在制作方法上分为两种:即刻凿法和涂绘法。从种种迹象分析,

从目前接触到的材料来看,我国岩画在制作方法上分为两种:即刻凿法和涂绘法。从种种迹象分析, 如这些形象再往底部有两个人工开凿的小台阶,其呈现的色泽与形象及石佛像表面的色泽肌理相似,从而推断这些象形符号可能是岩画,属刻凿法。

如这些形象再往底部有两个人工开凿的小台阶,其呈现的色泽与形象及石佛像表面的色泽肌理相似,从而推断这些象形符号可能是岩画,属刻凿法。  (1)在田中有块巨石,高约6.5米,直径约15米,当地人称它为“天子石”,局部已遭破坏。石面上有8-9个直径大小不一的大圆圈纹,最大约

(1)在田中有块巨石,高约6.5米,直径约15米,当地人称它为“天子石”,局部已遭破坏。石面上有8-9个直径大小不一的大圆圈纹,最大约 (2)在天子石前上方处呈现女性生殖器造型,形象逼真,有明显的雕刻痕迹,长约2米,宽为1米左右。

(2)在天子石前上方处呈现女性生殖器造型,形象逼真,有明显的雕刻痕迹,长约2米,宽为1米左右。  案,方向相反。如果这个图案是在别处出现,那它就有可能是一种自然景观,然而,它却出现在女性生殖器石刻造型的另一侧面,这无不令人联想到原始生殖图腾时代,乃至道人为何在此居留,是为石佛、或开化洞、或阴阳太极图。《南安县志》记载的宋道人陈大受“凿石为佛”,是否是“凿此石为‘佛’”,或许它的年代更早更远。

案,方向相反。如果这个图案是在别处出现,那它就有可能是一种自然景观,然而,它却出现在女性生殖器石刻造型的另一侧面,这无不令人联想到原始生殖图腾时代,乃至道人为何在此居留,是为石佛、或开化洞、或阴阳太极图。《南安县志》记载的宋道人陈大受“凿石为佛”,是否是“凿此石为‘佛’”,或许它的年代更早更远。 据《史记•天宫书》云:“天有五星,地有五行。”五星即金、木、水、火、土五大行星,也作五曜、五纬。所以“五纬,即五星:东方岁星、南方荧惑、西方太白、北方辰星、中央镇星。言纬者,二十八宿随天右转为径,五星左旋为纬。”汉代刘向的《说苑•辨物》称木星为岁星,火星为荧惑,土星为镇星,金星为太白,水星为辰星。《实用易经预测方法》书中也写到:在五星中,古人测得镇星二十八年运行一周天,每年恰好行径二十八宿之一宿,好像镇守着二十八宿星区一样,故称为镇星。在五行中,土居中央,统领金木水火。镇星与五行中的土相配,又称土星。五星是用以纪年的,古代认为五星中的木星的恒星周期近十二年,每次都停在同样由西向东的二十八宿中的若干星宫的“领域”中,由此产生了“岁星纪年”等等。五星桥是否由此而得名,是否代表着天上的五星。

据《史记•天宫书》云:“天有五星,地有五行。”五星即金、木、水、火、土五大行星,也作五曜、五纬。所以“五纬,即五星:东方岁星、南方荧惑、西方太白、北方辰星、中央镇星。言纬者,二十八宿随天右转为径,五星左旋为纬。”汉代刘向的《说苑•辨物》称木星为岁星,火星为荧惑,土星为镇星,金星为太白,水星为辰星。《实用易经预测方法》书中也写到:在五星中,古人测得镇星二十八年运行一周天,每年恰好行径二十八宿之一宿,好像镇守着二十八宿星区一样,故称为镇星。在五行中,土居中央,统领金木水火。镇星与五行中的土相配,又称土星。五星是用以纪年的,古代认为五星中的木星的恒星周期近十二年,每次都停在同样由西向东的二十八宿中的若干星宫的“领域”中,由此产生了“岁星纪年”等等。五星桥是否由此而得名,是否代表着天上的五星。 也模糊不清)及在龟尾附近田中发现有一巨石上刻着:“五星桥──觉海山人李王禹重建──天启壬戍穗七月□”外,在《南安县志》等均找不到五星桥的记载,五星桥建造于何年何月,又是何年何月消失得无影无踪?当时此地是否繁荣,那文明又是怎样消失?觉海山人李王禹又是什么人物,龟山对面有一山叫觉海山,与觉海山人李王禹又有何缘源,为何他要重建五星桥?他在明朝天启年间重建的五星桥,又在哪里呢?或许根本就没有五星桥,而是有个似桥一样的“坛”或“祭台”。为古人乃至道人陈大受及当时郡邑缙绅诸公多与之游,论道观测天体之所在。

也模糊不清)及在龟尾附近田中发现有一巨石上刻着:“五星桥──觉海山人李王禹重建──天启壬戍穗七月□”外,在《南安县志》等均找不到五星桥的记载,五星桥建造于何年何月,又是何年何月消失得无影无踪?当时此地是否繁荣,那文明又是怎样消失?觉海山人李王禹又是什么人物,龟山对面有一山叫觉海山,与觉海山人李王禹又有何缘源,为何他要重建五星桥?他在明朝天启年间重建的五星桥,又在哪里呢?或许根本就没有五星桥,而是有个似桥一样的“坛”或“祭台”。为古人乃至道人陈大受及当时郡邑缙绅诸公多与之游,论道观测天体之所在。 在我国古代社会生活和文化史上,从殷商起,龟与凤、麟、龙一起,被认为是四灵。《礼记•礼运》也谓“龟、凤、麟、龙”为四灵,龟为四灵之一,不仅具有祥瑞辟邪的意义,同时古人曾用龟甲刻文字,占卜,以断吉凶。司马迁曾在《史记•龟策列传》中说:“王者决定诸疑,参以卜筮,断以筮龟,不易之道也。”因此,把整座山采用龟的布局及释迦牟尼骑龟更是增添一份宗教色彩,说明先民在此山雕刻龟头(龟头上凿有图案及许多大小不均的圆形、方形洞孔)、布局龟体、龟尾时就是处于这种愿望。在古代龟一向被视为长寿动物,又具有特殊的灵性,因龟又象征着长久、永恒、生生不息。所以逐渐被神化,甚至统治者们为了追求江山永固,也把象征着权力和功业的记功碑放到了石龟的身上,希望有石龟的驮载,千秋功业,永垂不朽。

在我国古代社会生活和文化史上,从殷商起,龟与凤、麟、龙一起,被认为是四灵。《礼记•礼运》也谓“龟、凤、麟、龙”为四灵,龟为四灵之一,不仅具有祥瑞辟邪的意义,同时古人曾用龟甲刻文字,占卜,以断吉凶。司马迁曾在《史记•龟策列传》中说:“王者决定诸疑,参以卜筮,断以筮龟,不易之道也。”因此,把整座山采用龟的布局及释迦牟尼骑龟更是增添一份宗教色彩,说明先民在此山雕刻龟头(龟头上凿有图案及许多大小不均的圆形、方形洞孔)、布局龟体、龟尾时就是处于这种愿望。在古代龟一向被视为长寿动物,又具有特殊的灵性,因龟又象征着长久、永恒、生生不息。所以逐渐被神化,甚至统治者们为了追求江山永固,也把象征着权力和功业的记功碑放到了石龟的身上,希望有石龟的驮载,千秋功业,永垂不朽。 式和习俗。在甲骨文中即见有祀蛤蟆以求雨的记载,西汉董仲舒《春秋繁露•求雨篇》说:“旱时取五蛤蟆置方池中,进酒,脯祝天,再拜请雨。”在我国壮族的传说中,青蛙是雷神的女儿(或说是雷神的儿子),雷神把他罚到地下,充当求雨的使者。可以想象靠天吃饭的人们对雨神的信仰是何等的强烈。民以食为天,雨则是庄稼的命脉,粮食是人生命的命脉,它反映了以农耕为本的民族内心深刻体验的积淀。

式和习俗。在甲骨文中即见有祀蛤蟆以求雨的记载,西汉董仲舒《春秋繁露•求雨篇》说:“旱时取五蛤蟆置方池中,进酒,脯祝天,再拜请雨。”在我国壮族的传说中,青蛙是雷神的女儿(或说是雷神的儿子),雷神把他罚到地下,充当求雨的使者。可以想象靠天吃饭的人们对雨神的信仰是何等的强烈。民以食为天,雨则是庄稼的命脉,粮食是人生命的命脉,它反映了以农耕为本的民族内心深刻体验的积淀。 后来,我又到过溪的山坡上继续探索,就在那山坡上(龟山后方不远)又发现了一尊巨石头像,朝向与石佛相背,此头像轮廓清晰,结构合理,形象逼真,鼻梁笔挺,下巴突出,抿嘴微笑,特别是下唇雕琢精细像石磨盘,从侧面看,这尊巨石头像似“老子像”。这一巨石头像的发现与生殖图腾崇拜群及道人在此传教有很大的默契。根据南安史料记载,南安宗教古来以道、佛为主。民间信仰也以道教、佛教为主,同时还与祖先崇拜,多神崇拜相揉合,迷信习俗与宗教信仰互相渗透。南安的道教主要有全真和正一两派。莫非此地是一处道教的发祥地?

后来,我又到过溪的山坡上继续探索,就在那山坡上(龟山后方不远)又发现了一尊巨石头像,朝向与石佛相背,此头像轮廓清晰,结构合理,形象逼真,鼻梁笔挺,下巴突出,抿嘴微笑,特别是下唇雕琢精细像石磨盘,从侧面看,这尊巨石头像似“老子像”。这一巨石头像的发现与生殖图腾崇拜群及道人在此传教有很大的默契。根据南安史料记载,南安宗教古来以道、佛为主。民间信仰也以道教、佛教为主,同时还与祖先崇拜,多神崇拜相揉合,迷信习俗与宗教信仰互相渗透。南安的道教主要有全真和正一两派。莫非此地是一处道教的发祥地? 大塔山(武山)、二尖山(荣山)(与南安古称武荣郡的起源有何联系)、五星桥石和碑记[只见其记,不见其桥。今“榕桥”(或叫娘子桥)地名的由来与之是否有联系],石鼓山,以及李贽纪念祠(李贽,字宏甫,号卓吾,又号温陵居士, 祖籍南安榕桥,李贽11岁回南安榕桥倚养于叔父家,即在此地学习、生活。后来,李贽成为明代杰出的思想家、文学家、史学家)、还有当地老人所说的美籍华人诺贝尔奖获得者李远哲回乡寻根时,所依据的那块南安迄今发现最早标有“明──武荣”的墓碑,甚至那造型奇特的一对石狮和许许多多奇特

大塔山(武山)、二尖山(荣山)(与南安古称武荣郡的起源有何联系)、五星桥石和碑记[只见其记,不见其桥。今“榕桥”(或叫娘子桥)地名的由来与之是否有联系],石鼓山,以及李贽纪念祠(李贽,字宏甫,号卓吾,又号温陵居士, 祖籍南安榕桥,李贽11岁回南安榕桥倚养于叔父家,即在此地学习、生活。后来,李贽成为明代杰出的思想家、文学家、史学家)、还有当地老人所说的美籍华人诺贝尔奖获得者李远哲回乡寻根时,所依据的那块南安迄今发现最早标有“明──武荣”的墓碑,甚至那造型奇特的一对石狮和许许多多奇特 的自然景观。加之南安早在一千多年前就置县[三国时期,吴永安三年(260)置东安县,隶属建安郡,县

的自然景观。加之南安早在一千多年前就置县[三国时期,吴永安三年(260)置东安县,隶属建安郡,县 治设在今丰州镇(与此地毗邻),管辖现在莆田、泉州、厦门、漳州四市地],而且历史上每次社会大动荡,如晋朝永嘉五年(311),中原大乱,衣冠士族南渡入闽,部分人沿南安江(后改称晋江)聚居。以及后来唐朝的“黄巢起义”、宋朝的“靖康之变”……中原都有大量的人口南移,他们带来了丰富的文化,给当地文化注入了生机,形成了交融。正是由于这种文化的交融和积淀,以致塑造、影响着一代又一代闽南人的思维和文化习俗。后来,随着闽南人的大量外出谋生,他们又对驻地的文化(如东南亚、台湾一带)产生了较大影响。今天,当我们在进行文化溯源时,是否可以从中得到一些启迪。以上这些都共同构成了“龟山文化遗址”的丰富内涵。可以说:“龟山文化遗址”的形成,不是某一个人或某一个艺术家的杰作,而是一代又一代先民集体智慧的结晶,它同时包含着当时人们对于宇宙自然充满诗意的哲学思考。

治设在今丰州镇(与此地毗邻),管辖现在莆田、泉州、厦门、漳州四市地],而且历史上每次社会大动荡,如晋朝永嘉五年(311),中原大乱,衣冠士族南渡入闽,部分人沿南安江(后改称晋江)聚居。以及后来唐朝的“黄巢起义”、宋朝的“靖康之变”……中原都有大量的人口南移,他们带来了丰富的文化,给当地文化注入了生机,形成了交融。正是由于这种文化的交融和积淀,以致塑造、影响着一代又一代闽南人的思维和文化习俗。后来,随着闽南人的大量外出谋生,他们又对驻地的文化(如东南亚、台湾一带)产生了较大影响。今天,当我们在进行文化溯源时,是否可以从中得到一些启迪。以上这些都共同构成了“龟山文化遗址”的丰富内涵。可以说:“龟山文化遗址”的形成,不是某一个人或某一个艺术家的杰作,而是一代又一代先民集体智慧的结晶,它同时包含着当时人们对于宇宙自然充满诗意的哲学思考。 我站在这里,面对着四周的青山,聆听着潺潺流水声,一阵阵清风拂面而来,顿时心旷神怡,豁然开朗,一种清静空灵的感觉油然而生。这时,我想起了余秋雨的一段话:“我站在古人一定站过的那些方位上,用与先辈差不多的黑眼珠打量着很少会有变化的自然景观,静听着与千百年前没有丝毫差异的风声鸟声,心想,在我居留的大城市里有很多贮存古籍的图书馆,讲授古文化的大学,而中国文化的真实步履却落在这山重水复,莽莽苍苍的大地上。大地默默无言,只要来一二个有悟性的文人一站立,它封存久远的文化内涵也就能哗的一声奔泻而出;文人本也萎靡柔弱,只要被这种奔泻所裹卷,倒也能吞吐千年。结果,就在这看似平常的伫立瞬间,人、历史、自然浑沌的交融在一起了,于是有了写文章的冲动。”

我站在这里,面对着四周的青山,聆听着潺潺流水声,一阵阵清风拂面而来,顿时心旷神怡,豁然开朗,一种清静空灵的感觉油然而生。这时,我想起了余秋雨的一段话:“我站在古人一定站过的那些方位上,用与先辈差不多的黑眼珠打量着很少会有变化的自然景观,静听着与千百年前没有丝毫差异的风声鸟声,心想,在我居留的大城市里有很多贮存古籍的图书馆,讲授古文化的大学,而中国文化的真实步履却落在这山重水复,莽莽苍苍的大地上。大地默默无言,只要来一二个有悟性的文人一站立,它封存久远的文化内涵也就能哗的一声奔泻而出;文人本也萎靡柔弱,只要被这种奔泻所裹卷,倒也能吞吐千年。结果,就在这看似平常的伫立瞬间,人、历史、自然浑沌的交融在一起了,于是有了写文章的冲动。” 从这里的地理环境来分析,可以推测早在原始的时代,南安就有先民居住在龟山这据说是“冬温夏凉”的开化洞内,龟山周围有条黄龙溪,先民在这里捕鱼、狩猎、披荆斩棘,生息繁衍,构造着人生与宇宙的平衡,然而当时由于人口稀少,他们时时面临着野兽侵袭的威胁及对自然灾害的恐惧。在当时那种自然的历史条件下,他们意识到生存的意义,对生殖、繁衍产生了强烈的崇拜,同时把这种意识附刻于石上,所以出现如此众多而又集中的图腾崇拜群。并以人类生殖之体验来猜测宇宙天地间万物化生及存在的奥秘,天地氤氲,万物化醇,男女构精,万物化生。

从这里的地理环境来分析,可以推测早在原始的时代,南安就有先民居住在龟山这据说是“冬温夏凉”的开化洞内,龟山周围有条黄龙溪,先民在这里捕鱼、狩猎、披荆斩棘,生息繁衍,构造着人生与宇宙的平衡,然而当时由于人口稀少,他们时时面临着野兽侵袭的威胁及对自然灾害的恐惧。在当时那种自然的历史条件下,他们意识到生存的意义,对生殖、繁衍产生了强烈的崇拜,同时把这种意识附刻于石上,所以出现如此众多而又集中的图腾崇拜群。并以人类生殖之体验来猜测宇宙天地间万物化生及存在的奥秘,天地氤氲,万物化醇,男女构精,万物化生。 视,此处即被申报列为文物保护单位;1995年12月9日,厦门大学人类学教授叶文程前往实地考察,并初步认定以上一些石刻有较明显的人工痕迹,有研究探讨和开发利用的价值;1995年12月21日《泉州晚报》也在头版对此发现作过报道……

视,此处即被申报列为文物保护单位;1995年12月9日,厦门大学人类学教授叶文程前往实地考察,并初步认定以上一些石刻有较明显的人工痕迹,有研究探讨和开发利用的价值;1995年12月21日《泉州晚报》也在头版对此发现作过报道……