|

贵阳存古道

贵阳存古道 花溪有热肠

——同贵州大学徐明德教授友谊诗歌交往

《鲁迅文化心理结构解析》专著好评如潮

赞徐明德、丁厚皇、丁厚毅整理《丁扬斌纪念集》出版

郑波光 (厦门) 初20组 高5组

在芙蓉网文《神游新疆,心赏美景》中,我讲到在全国高校中有两位好友,一位是新疆师大的夏冠洲教授,一位就是贵州大学的徐明德教授。我与夏冠洲教授主要有学术交往,我与徐明德教授主要有诗歌交往。当然,“主要”以外,还有其他交往。

徐明德先生是贵州省黔西县人。贵州大学人文学院中文系教授,现代文学教研室主任,主讲中国现当代文学和文化学。中国新文学学会理事,中国当代文学研究会理事,贵州民族文化学会理事,台湾的海洋诗社社务委员。

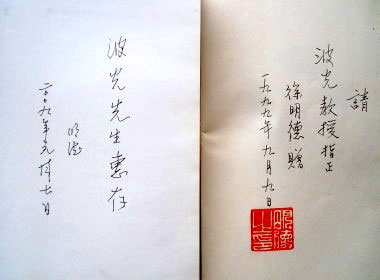

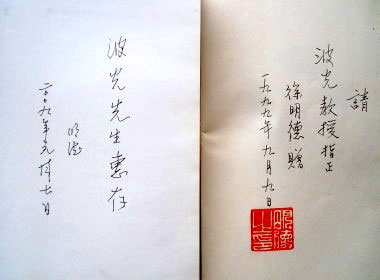

徐明德两部赠书题字 |

我与徐明德先生认识比较早。1981年6月,我第一次参加中国当代文学学会(第二届)学术年会(庐山年会),那次徐兄也参加了,那次盛况空前,与会180多人,名家到得很多。我从合影中找到,徐兄在第三排右第一人,我在最后一排正中。那时我们还没有正式认识。第二次1984年在陕西西安召开的中国当代文学学会学术年会(西安年会),这次我们都去了,依然没有正式认识。我们正式认识是1994年在河南南阳召开的中国新文学学会(当代文学学会改的新名称)学术年会(南阳年会)上,会务组安排我任一个大组组长,徐明德正好和我同组,他在这个大组会上的发言很有见地,引起我的注意。后来在会下、在宿舍我们多次交谈,很能谈得来,有一见如故之感。他的平易,儒雅,谦和,很有见识,给我留下很深印象。彼此都有相见恨晚的感觉。会后我们开始书信往来。1997年4月在湖北武汉华中师大召开的“20世纪中国文学与理论批评国际学术研讨会”上,我们又见面了。这是由著名现代文学学者黄曼君教授主持召开的,黄先生是徐明德的老师。这次会议开得很成功,会议期间我们两人都在一起,散步、交谈,十分愉快。1998年,我从台湾《世界论坛报》赠刊的中华民国87年8月23日八版,意外看到徐明德先生刊登在上面的一首诗,题目直接写了我的名字,叫《怀郑波光》,全诗如下:

桂子山前握别君,

一辞波光已月旬。

相濡以沫切磋趣,

犹忆华师鹧鸪声。

我非常高兴,当即写了一首五言诗《感徐明德》答谢:

夷洲传诗章, 感子故意长。 贵阳存古道, 花溪有热肠。(第一节)

波光喜文学, 明德爱文化: 道异志不异, 学苑并奇葩。(第二节)

夜郎青铜器, 明德独发现: 世人知成语, 谁似君慧眼? (第三节)

正待田野查, 无奈贵州会; 急公君好义, 明德有口碑。(第四节)

这是我们之间诗歌交往的第一次。徐诗末句讲的是我们当时在桂子山上华中师大校园内散步时,常听到树林里传来鹧鸪鸣叫的声音,格外清幽宜人。拙作“夷洲”乃台湾古称,诗后有一注云:“此诗答徐明德《怀郑波光》。徐明德发现唯一一批古夜郎国青铜器,为写论文,原拟田野调查,后新文学学会将贵州会任务交给他,他义不容辞受命。”贵阳是贵州省省会,花溪在贵阳西南18公里处著名旅游胜地,是贵州大学所在地。“贵阳存古道,花溪有热肠”,是我对明德兄古道热肠人格的深切感受和简明概括,并推而广之对贵州人民忠厚热忱的好感。明德兄不愧是一个优秀代表。我冒昧将这两句诗拿来作本文题目。

我们第二次诗歌交往是2001年8月,在中国新文学学会第18届年会(成都年会)会后。此次他先到,专为我留一床位。我们住一室,可以畅谈,还一起到成都街上散步,一次走到一座桥上,下边是一条河,他告诉我,成都古称锦城,或锦官城,桥下这条河就叫锦河。散会后,他给我第一封信就寄来他写的一首诗《古风赠郑波光》,诗前有一小序写道:“序:古蜀国神话载,蜀王望帝失政,退隐西山,死后魂化杜鹃鸟,春余夏始,飞至蜀地鸣叫,布谷声声,以促蜀民勤耕耘,虽嘴角流血而啼鸣不止,啼血化为遍山野杜鹃花。我取此义,引以与多年相濡以沫之波光共勉云。诗曰:

友于阔别五年余,重新聚首锦官城。

蜀夜漫话生平志,波光慨叹未立言(注)。

在下共勉展鸿图,呕心沥血趁华年。

杜鹃啼血望帝心,蜀民闻之勤耕耘。

我信波光潘安才,定使纸贵洛阳街。

注:所谓立言,指长篇论著。于此,波光已有题目和构思,僅待提笔写出付梓而已。

感谢明德兄鼓励,遗憾的是我的个人专著并没有实现,辜负了老朋友的期望。

我当即就和了徐兄一诗《五古答徐明德》,有三节:

五年两聚首, 友情胜手足; 书生同意气, 夤夜话肺腑。

锦城锦河边, 耳顺仍华年(注一);兄获国课题, 弟驽勉自选(注二)。

岱宗有岱顶, 峨眉有金顶; 可夫凌绝顶, 众山共众星(注三)。

注:一,明德与我同属耳顺之年,那年我们都是60岁,明德仍以“华年”(谓青年时代,犹青春),当称其志;二,明德已获批准国家社会科学基金项目课题,波光科研乃自选项目;三,杜工部有“会当凌绝顶,一览众山小”名句。学术当似众星托月(月为至高无上之真理),各有辉煌,各有千秋。居高临下,盛气凌人,不足取也。此乃我与明德共同学术态度,故反其意而为之。

以上三首诗都发表在台湾《大海洋诗杂志》第64期,2001年12月出版第136页。明德荣任该杂志编委。我们之间发表的诗歌交往就这四首。特别值得珍惜。

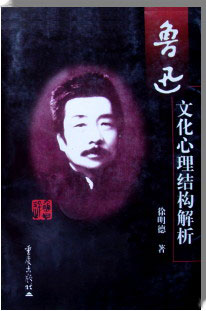

徐明德学问功底十分深厚,1999年7月重庆出版社出版的《鲁迅文化心理结构解析》,

就是他精心著述的一部力作。著者立意高远,正如他在《前言》所说:“我逐渐发现文化心理结构并不是一个简单纯粹的心理学问题,它是一个必须从大科学的视角切入,去研究的文化人类学的本体论问题。因此,必须把心灵哲学和科学心理学的发现,还原到文化中去,以揭示文化心理结构的真貌。”(第一页)他的老师、资深的现代文学名家黄曼君教授给该书写的《序》,从人品和学问两面来肯定他,首先是人品,黄先生写道:“我与明德初交是70年代末刚粉碎‘四人帮’之后不久的年代。那时,他与另几位大学青年教师一同到我这里来进修。他的诚朴、忠厚的贵阳山城人的性格,沉实、勤奋的治学精神以及很自然的、发自内心的尊师重教的人品都给我留下深刻印象。”这是人品的深刻肯定。这一肯定,可以作为本文题目的两句诗“贵阳存古道,花溪有热肠”的一个佐证。在学问上,黄先生表现了对明德十分的赞赏,他写道:“我很欣赏他在书上反复写到的话:‘只有文化心理结构之建构精深博大者,以其大储存下的大创造,其作品才有大信息的输出。’”(第三页)此言颇有见地,而且有学术大气魄。此书追根溯源,第一章就从鲁迅出生地浙江——远古的越文化考据写起,一步步写来,一直到放眼20世纪初叶以来的中学与西学,由此挖掘鲁迅深层的文化心理结构。此书写得相当扎实,他说用了超过十年的功夫,真是十年辛苦不寻常!

此书出版后,引起广泛注意,得到很高评价。《鲁迅研究》专文评介,《新华文摘》郑重转载,认为此书是鲁迅研究领域一本较新的、有着相当深度、广度、具有拓展价值的著作。还有评论指出,此书为文学批评开创了新的领域……,2002年5月,世界华人交流协会在香港举行“国际交流评选活动”,此书荣获“国际优秀论文奖”,后来又被选入《科学中国人•十年优秀论文选》大型文库。可谓好评如潮。真是功夫不负有心人!

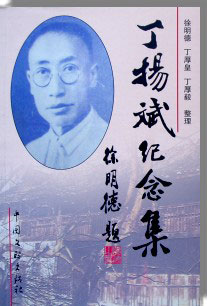

2009年1月7日,明德兄题签送我一部55万字煌煌大著新书《丁扬斌纪念集》。(中国文联出版社2008年7月北京第一版)

丁扬斌老先生,贵州省黔西人。1892年生,1965年逝世。1917年加入同盟会,1925年考入西北军事干部学校,参加冯玉祥国民军,后又参加北伐,老先生文武全才,“武任陆军少将,文任陕西省政府秘书长,西南编遣委员,蒙藏班及南京中央各学院教授……其人不止长于文学,且通政治、军事、经济、教育。”晚年遗憾三次错失良机:“一是1927年未应叶挺之约参加南昌起义;二是1949年7月,刘少奇托人邀他上京参加开国大典,他没有前去;三是李济深生前写诗促他从政,他也没有听从。”(第616-617页,罗绍书:《一代英才,不朽诗篇》介绍)应该说,这是一位民国老人,革命志士,为人正直耿介,一生充满传奇色彩。又是一位饱学、博学之士。2006年除夕前一天,丁扬斌先生的长孙丁厚皇、丁厚毅拟出版祖父诗集《过去的我》,请徐明德作序,徐是老先生的同乡,老先生又是徐的老世伯,更是传道授业的恩师。徐欣然应允。当二人将诗稿送到徐家时,徐提出将先生留下的文稿搜集起来,编成集子。二人喜出望外,此事经过家人和当地文化部门、政府、亲朋好友的多方支持,尽量把资料搜集起来。(第625页,《跋》)然后由徐明德、丁厚皇、丁厚毅认真整理,历时一年半,终于完成这一个大工程。其中徐明德尤为殚精竭虑、尽心竭力、功莫大焉!该书可谓替中国广阔丰厚的文化史添砖加瓦,堪称功德无量。

拜读大著,我有两点感受。

第一,作为颇有文化资质的学者,徐明德从整理的大量资料中,注意到丁扬斌身上也具备鲁迅一样的文化心理结构,又有区别。其中的思考,似乎在《鲁迅文化心理结构解析》的基础上,又向前推进——徐明德认为丁扬斌的文化心理结构极其丰富,不同凡响:是“中国传统‘士’的文化心理结构之基本框架。即由:儒家仁学思想体系;心性之学思想体系;传统农村公社制下之兵民社会观和民本主义思想;中庸之道之原则;正心诚意和明德亲民之三纲八目的内容与方法论……这一文化心理结构基本框架,以儒道互补及汉学批判色彩出之,在人生历程中展现为其人格、动机、追求、感情、意志、创造才能之种种成果。”(第1页)这是此书前边明德兄撰写的长篇论文《序》中的概括,此《序》,是徐明德对丁扬斌一生思想追求精心的剖析和精到的升华。真是博大精深,令人叹为观止。

徐明德的《序》并没有对丁扬斌和鲁迅两人的文化心理结构进行比较,但拜读了《序》,我私下作了一点十分粗浅的比较,我有一点浅见,我觉得两人文化心理结构,有同有异:丁扬斌“作为现代文化人之文化心理结构中的耿介峭岸人格、热烈情愫、坚定执着之意志”(第1页)和鲁迅是一样的,尤其“耿介峭岸”正直的品格,这一点,两人完全一样。两人不同点,是上边大段概括中的“中庸之道之原则;正心诚意和明德亲民……”,尤其“中庸之道”这一点,是丁扬斌老先生身上所具备的,而鲁迅先生著名的“痛打落水狗”精神是与之绝对水火不相容的。我理解,丁老先生虽然“耿介”,但并不走极端。而鲁迅是比较极端的。两人都是有志向、有益于人民的好人,不过,比较起来,似乎丁老先生更可亲近一些。这种比较,不知徐明德兄以为然否?一笑。

第二,徐明德对推动中国历史进步的近代现代志士仁人表现了格外的珍重、珍惜,对故乡贵州省的历史文化名人表现了格外的爱戴和敬重。丁扬斌老先生不但是明德兄的同乡,更是他的恩师,但是,能如此热忱地用一年半的时间,专心致志、尽心竭力做这样一件事,古道热肠已不足于形容,这已是一种相当超越的社会责任感和历史责任感,这已是一种更高尚的无私人品和奉献精神。

2009年5月28日厦门前埔

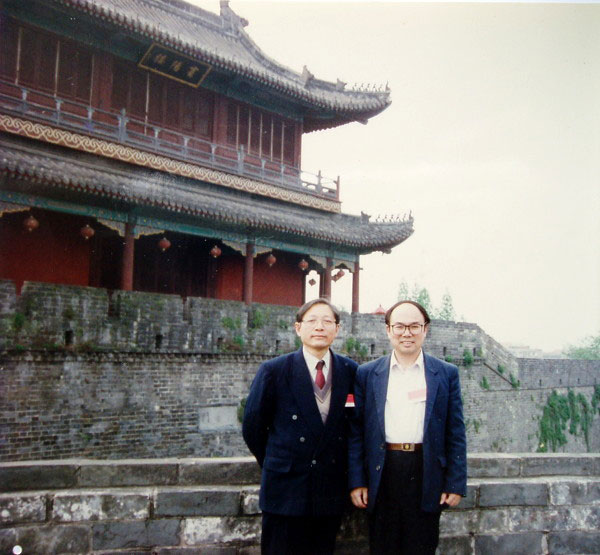

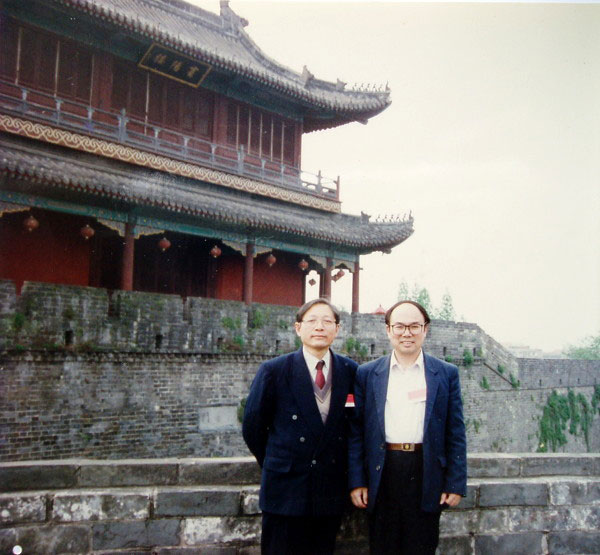

1997年作者与黄曼君、徐明德合影于荆州师专校园内

1997年作者与徐明德合影于湖北荆州古城上

|