神游新疆 心赏美景---------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

上传时间: 2009-03-06 【字体:

大 中 小】

|

神游新疆心赏美景

神游新疆 心赏美景

——品读夏冠洲散文集《初夏的博格达雪峰》

一颗报效第二故乡的火热爱心

一枝绘制新疆美景的出色彩笔

“走进科学”慎莫走出科学(喀纳斯之谜)

科学应该尊重现实存在着未知领域

郑波光 (厦门) 初廿组 高五组

世界有多少美景,神州有多少佳境,哪一个人能全部游历?哪一个人能看得过来?但是,借助观赏者的文字描写,每一个人都能随之神游:神游祖国大地,神游世界各地,借助语言艺术,心赏(用精神去欣赏,犹如身历其境去欣赏)美景。

——题头词

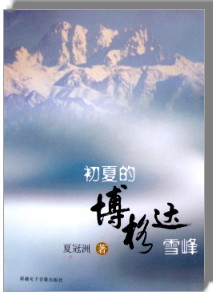

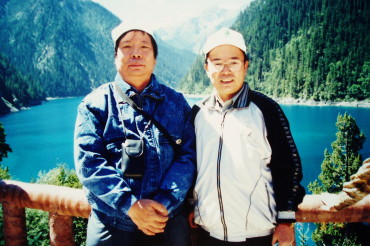

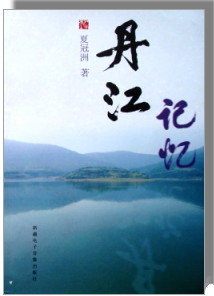

夏冠洲教授两部散文集书形

2008年10月26日上午,已经进入初冬的南国厦门,温暖的阳光格外灿烂。邮递员送来一个书籍大邮件,是新疆师范大学中文系教授,老朋友夏冠洲先生惠寄来两部散文集新著:描述第二故乡新疆的《初夏的博格达雪峰》;思念第一故乡河南省南阳浙川县母亲河丹江的《丹江记忆》。两本书同一个出版社新疆电子音像出版社、同一个月2008年5月出版。前一部29万5千字,后一本26万5千字。两本56万字。单是数字就令我惊叹!拜读大作,不由得引我神游新疆,心赏美景。

|

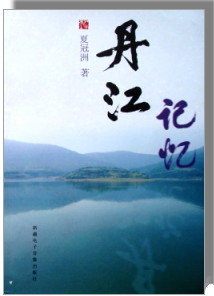

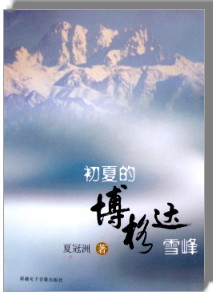

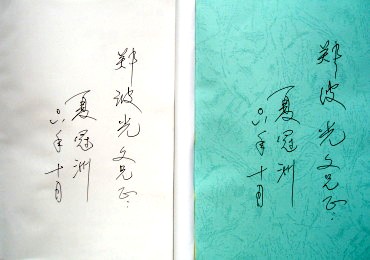

夏冠洲散文集中书法两幅

|

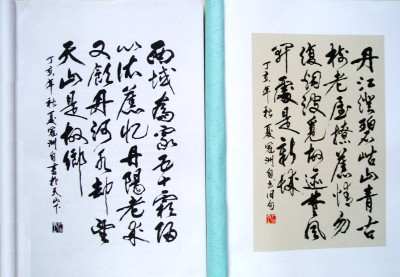

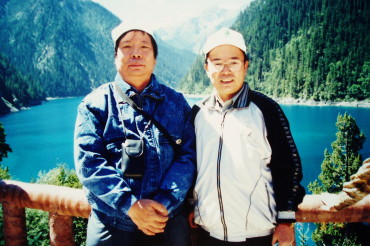

夏冠洲是我1995年在新疆乌鲁木齐,参加中国当代文学学会理事会(小范围)学术研讨会上,认识的一位朋友,他是新疆师范大学中文系教授,1942年生,小我一岁。我在全国高校同辈之中,有两位知心朋友,一位在西北,就是他;另一位在西南,就是跟我同龄的贵州大学中文系教授徐明德先生。我在东南。三人所在位置,在全国地理版图中,正好构成一个大三角。十分有趣。我们都教过中国当代文学,都当过这方面全国学会的理事。2001年8月,我们三人在四川成都参加中国新文学学会第18届学术年会,旧友重逢,欢喜异常。会议期间,三人相约,一起去参观三星堆博物馆。留下合影。明德兄醉心于文化,会议一结束,他便自己一人到四川乐山采风。而我和冠洲兄会议结束后,一起随会议代表到四川九寨沟旅游,留下许多珍贵的合影。

|

夏冠洲教授赠书题字

|

夏冠洲多才多艺,是一位很有才华的人。是学者型作家、文艺评论家、书画家。除此之外,他还是一位历史小说作家。他的历史小说镕历史真实、传奇故事、武术流派于一炉,让我惊叹,上世纪末,他赠我《古刹潜龙》(唐宣宗落发香岩寺),国际文化出版公司1998出版;本世纪初,他赠我《李白仗剑西域行》(献给李白诞辰一千三百周年),新疆青少年出版社2001出版。后一部,应他之约,我写了一篇评论文章《历史小说的历史合理性——简论夏冠洲<李白仗剑西域行>》,发表在新疆兵团文学艺术界联合会主办的文学双月刊《绿洲》2002年5期。(我与新疆学术之缘还有两篇文章:1995年参加乌鲁木齐理事会学术论文《两种解构——当代中国人文精神思考》,发表在上海《学术月刊》1996年4期:参加1994年福建石狮举办的全国性“郭风作品研讨会”的论文《散文诗:怡人而不累人的艺术——郭风散文诗的启示》,夏冠洲任主编时约稿,发表在《新疆师范大学学报》1998年4期。)

夏冠洲的书法,既有骨力,又有一股豪气。此次两本书分别各附有一幅书法作品,两幅书法都好。他的诗也佳,且看两首:

西域为家五十霜,归心依旧忆丹阳。老来又饮丹江水,却望天山是故乡!

楚都地古郁苍苍,经历周秦与汉唐。纸上得来总觉浅,探源还应走丹江。

半个世纪的雨露风霜,几千年的文化积淀(丹江边的丹阳城,曾是西周初期楚国的国都,国都历时就有300余年)。两首诗感情真挚,感慨亦深。堪称好诗。

这次看他的散文集《初夏的博格达雪峰》,和文化随笔《丹江记忆》。我方才比较深入地了解他的经历。《初夏》集的《来新疆上大学》一文写到他的身世:

“我生长在豫西南一座偏远的小县城里,依据从来没有见过面的祖父的成分,我的家庭出身一直填报的是可怕的’地主’。1958年夏,在中学教书的父亲又被糊里糊涂打成’有右派言论’而被开除了公职,于是这双重可怕的政治问题,自然就把我彻底档在高中大门之外了。” (第8页)

真是天无绝人之路。在新疆工作的三姐,来信告诉父亲,新疆上学不太讲究家庭出身,又能吃饱饭,让冠洲去新疆上学。这样,1959年他顺利考入乌鲁木齐高级中学,三年后,又顺利考入新疆大学中文系汉语言文学专业。我们大家都熟悉的一首流行全国的歌曲唱道:“我们新疆好地方,天山南北好牧场……。”新疆岂止有好牧场,在政治不正常年代,新疆还有比较正常的生存环境,这是格外难得的。难怪夏冠洲把新疆当作自己的第二故乡,对新疆充满感恩之情。在这篇文章的结尾,他用饱蘸情感的文笔写道:

“四十年前的那次偶然机遇,使我受到了高等教育,获得了较为丰富系统的知识,也为我提供了较多展示自己的机会和平台。知识改变命运,也完全改变了我的人生轨迹。40年来,我既十分珍视和感激,也似乎没有错过或辜负这种机遇的垂青——一种笼罩着人间温馨的时代恩惠。”(第9页)

在这段充满感激之情的人生轨迹的概括描述之中,我们可以看到,新疆成为第二故乡,是夏冠洲教授之幸,同时也是美丽新疆之幸:新疆给他提供接受中等教育、高等教育的宝贵机会,给他提供展示才干的人生平台;他给新疆教育,文学,文化都作出相当出色的贡献。给独特的多民族新疆文化大厦实实在在添砖加瓦,这不也是新疆之幸吗?

他在新疆长达40年从事的中等教育和高等教育,为新疆培养大量的中等人才和高等人才,这一点先不说。单从对新疆文学艺术的贡献,就有两个方面:首先第一个贡献是,他主持完成一个大型国家课题《新疆当代多民族文学史》,包括六卷:小说卷;诗歌卷;散文、报告文学卷;戏剧、影视文学卷;文学翻译卷;文学评论卷。总字数117万5千字。新疆人民出版社2006年5月出版(当年就惠赠我一部)。这部书的价值,原文化部部长、著名作家、夏冠洲的老朋友王蒙(1965年作者在伊犁农村生活期间认识王蒙,保持交往)在该书的《序》中,作出了非常好的评价,他说:“新疆师范大学夏冠洲教授主持完成的国家大型课题《新疆当代多民族文学史》,已获得国内专家组的良好评价……以往成书的众多的中国现当代文学史,对各兄弟民族同样辉煌的文学成就反映得不够,这不能不说是文学史的一种遗憾。” “这部大书是我国多民族聚居的省区地域性文学史的第一部,开风气之先,具有全国性意义。”应该说,这部大书的完成和成功,是夏冠洲回报新疆第二故乡的一份重礼,一项夙愿。(这里附带说一下:夏冠洲和王蒙的关系之密切,本书《王蒙的故事》记,“2001年秋,王蒙秘书小崔告诉我,我那部专著《用笔思考的作家——王蒙》,被美国和加拿大作家协会作为联名推荐王蒙为诺贝尔文学奖提名人的一个依据。”由此可见一斑。第241页)其次,夏冠洲对新疆文学艺术的第二个贡献,我以为,就是他的描写新疆瑰丽无比美景的散文了。本文专门评述他的《初夏的博格达雪峰》美文集。

《初夏的博格达雪峰》全书分为四辑:第一辑,诗意人生;第二辑,家住乌鲁木齐;第三辑,天山南北;第四辑,人物写真。

上个世纪1917年由胡适、陈独秀揭竿而起,开始的“文学改良”、“文学革命”,至五四时期,鲁迅的弟弟、五四风云人物、旗帜鲜明提出“人的文学”“平民文学”的周作人,第一个给文学散文下定义,并且将散文直接叫“美文”。将近一个世纪过去了,美文越来越不美。原因是,本来应该让人享受美的熏陶的美的散文,走火入魔,承担了越来越多的所谓“深刻的”“思想”“哲学”“文化”(适当的,本来也需要,只是左的影响使诸如此类都不在正常值之中),让本来应该很轻巧的散文形式,变得负担过重,乃至“超载”,真是不堪重负。这种做法,很可惜,至今仍然偶有所见。夏冠洲的散文不是这样,他的散文的可喜,在于他回归真正意义的美文,尤其是他的风光游记散文,有真情,有实感,有对自然美的真挚悟性,归根到底,有真美。是名副其实的美文,美的散文。

从1959年到新疆乌鲁木齐读高中,到退休后的今天,夏冠洲在第二故乡新疆度过了50年,半个世纪了。是不折不扣的老新疆了。他的散文之笔,不由自主,时不时在文中有一个盘点。且看他1992年9月写的《新疆的魅力》一文吧,他首先罗列著名作家、诗人、画家、作曲家、歌唱家、表演艺术家对新疆魅力的动人表达:

“这种魅力,在王蒙、碧野的小说散文那浮光跃金的字里行间里,在艾青、铁依甫江、闻捷、克里木•霍加、周涛那喷珠溅玉的诗句中,在徐庶之、哈孜•艾买提、克里木、舒春光酣畅淋漓的笔墨色彩里,在王洛滨、田歌优美动人的旋律中,在康巴尔罕落英缤纷的舞步里,在迪里拜尔夜莺般的歌喉中都已得到了充分的表现……。”( 第107页)

在这篇不长的文章里,作者几乎将新疆的美景、美物,从自然到物产,从风俗到人文,从现实到历史,都囊括了。如果说,此文是通过名人雅士对新疆魅力卓越表现进行盘点的话;那么,1999年11月写的《吐鲁番散记》(包括“交城河美学”、“夏夜的桑树林”、“坎儿井”、“两座苏公塔”、“葡萄荫房”、“佛光山”、“木头沟人家”、“画佛像的感觉”)这一组八篇散文,文章开头也有一个盘点,这盘点就纯粹是对自身的回顾与盘点。他先回顾自己在第二故乡新疆生活工作40余年,这段生命轨迹有四个交点:第一,乌鲁木齐30余年,最长;第二,和田12年;第三,伊犁,差不多整整一年;第四,吐鲁番,半年多。这一回顾,使作者不禁对自己的文学记录作了一个盘点:“对前面三处留有我深刻生命印记的地方,我都先后写了不少抒怀追忆性的文字,唯独吐鲁番写得最少。对此,我多年来一直抱有深深的愧意。”(第181页)故尔一口气写了八篇作一个补偿。

《初夏的博格达雪峰》是一部十分优美的散文集。我特别喜欢其中的有关新疆的游记散文。本文试谈两篇,这两篇写两处特别值得一游的新疆美景:第一篇是第二辑的《初夏的博格达雪峰》(此文题即本书名,可见此文乃作者之最爱);第二篇是第三辑的《喀纳斯五日》。

博格达雪峰是乌鲁木齐市的“市山”,1992年10月夏冠洲在《消逝的画幅》这篇散文中写过它。博格达雪峰就是作者家里小书斋案头上方,窗外的一幅天然的“画幅”,一年四季,朝夕相对。它是西天山的主峰之一,海拔5400多米,是一座著名的神山。可以想象,作者每天在写作之余,遥望窗外,是何等的惬意。可惜,一座中外合资的大型娱乐中心,由钢筋混凝土修建的高楼,无情地将这幅美景完全遮挡,使之成为“消逝的画幅”。文章表达一种无可奈何的怅惘。

《初夏的博格达雪峰》一文则写于2003年7月25日。这是一篇游记散文,写的是与美景的一次意外的“遭遇”,一次 “可遇不可求”的遭遇:博格达雪峰以它最神奇、最美丽的一面,让最熟悉它的乌鲁木齐人都不由得发出惊叹。这是一篇很美的美文。

两个月前,作者应邀乘车到乌鲁木齐市北郊五家渠,参加新疆兵团文联组织的一个文艺会议。博格达雪峰是乌鲁木齐的“市山”,位置在乌鲁木齐城东,市民与之朝夕相对,“早已司空见惯,熟视无睹”,一切本来都是平淡无奇。但是,车上却忽然一阵骚动,有人竟发出惊呼:“看哪,博格达雪峰!”作者开始以为是大惊小怪,可当他漫不经心转向窗外时,也惊呆了,下面是一段当时目睹的博格达美景描写:

“(我)竟也不禁暗暗惊异了!只见正南方纯净如洗的蔚蓝色天幕下,博格达雪峰突兀奇崛,极似一座摩天的巨大冰山缓缓地驰过北冰洋极地,更如天宫仙人高擎一面乳白色大纛横空出世,猎猎飘动,遮蔽了大半个南空。博格达雪峰此刻的造型、色彩和精气神,与平昔所见明显不同,竟是出奇地高耸伟岸,出奇地白亮炫目,出奇地清晰辉煌,出奇地神采奕奕,那夺人心魄的视觉冲击力,把周围一起景物都衬托得黯然失色、丑陋不堪了。那情景、那感觉,恐怕只能用慑人心魂、惊心动魄来形容了。”“此刻,博格达雪峰留在我印象里的,只是一尊巨大的、完美的、晃眼的白色倩影。我现在才明白,古人为什么要把这座中天山的主峰称做白山了,果真恰如其分,名不虚传。”(第87-88页)

从1959年到乌鲁木齐,到2003年,作者到新疆44年,四十四年间,居然这才第一次看到博格达雪峰具有如此惊人的美貌,第一次领略古人为什么将它叫做“白山”,文中用了一个准确而美妙的比喻——“极似一座摩天的巨大冰山缓缓地驰过北冰洋极地”,对“白山”作了一个绝妙的注解。似乎如此精细的素描和正面描写还不足以表达,作者又从世界和中国各地的名山,作一番横向比较:

“于是我从记忆的相集中,搜寻一批世界级著名雪山冰峰的形象来和博格达雪峰比较:富士没有她雄伟,乞力马扎罗没有她挺拔,阿尔卑斯没有她洗练,玉龙雪山没有她清晰,祁连没有她丰腴,昆仑没有她突兀,帕米尔没有她亲近,珠穆朗玛没有她坦诚……。”(88页)

在这篇散文中,作者真实记录自己当时身历其境、无与伦比的主观感受。并且,通过同车人的侧面描写,印证并且加强自己这种强烈的震撼和主观感受。

“并没有什么人给司机建议,车子便自动无声地停靠在路边;接着,仿佛听到无声的命令,人们不作一声地起身鱼贯而下,走进这大自然的奇观,怀着敬畏的心情,屏息静气地向博格达雪峰行注目礼,领略着她的瑰丽与辉煌。不闻议论声,唯听人叹息。”

大自然奇观之异乎寻常,通过同车人如此敬畏、庄严、肃穆的烘托,真是有力的一笔。

文章还认真分析此次之所以能够看到如此美丽的博格达雪山的奇观,与市郊的地点、节令、时间、光线等偶然性因素的凑巧,紧密相关。

这篇散文,通过精细的直接描写以及同世界名山的横向比较,让读者对博格达雪山最美的一刻,有一个有如作者一样身历其境的目睹和感受。

看了这篇文章,人们不禁想到,游客到名山大川旅游胜地游览,只能是“撞大运”:碰到是什么景致,就是什么景致,能够碰到美景最美的时刻,只能说是运气好,老天作美,该感谢上帝了。象本文写到的这样最美的景致,那真如文中点睛之笔是“可遇不可求”了。

心赏博格达雪峰之后,让我们再随作者这支笔,去欣赏新疆另一片更神奇的美景吧。

《喀纳斯五日》,一看到题目,人们自然就会想到“喀纳斯水怪”,就会产生浓厚的阅读兴趣。文章写于2004年6月30日-10月1日。此文是作者从2004年6月15日——6月20日写的日记五篇。这是用日记形式写的散文。因为是日记形式,所以写得格外从容而细致。此文我收到的当天看完后,在文后信笔写了“写得出奇的好!”几个字,下面还注明“2008•10•26午睡不睡,一气读完”字样。足见喜欢。

在新疆的北部接近尖端,在中国地图的西北角,新疆省有一个县叫布尔津县。这个县是全国少有的四国交界区域:西北部与哈萨克斯坦、俄罗斯接壤,东部与蒙古接壤。文中写道:“中国地图状如雄鸡,新疆常被称做祖国的鸡尾。但称鸡尾不雅,故这里改作’凤尾’,算是表达特殊敬意的一个小创意吧!”这是作者为布尔津县委留下一幅书法题字所作的说明。他的题字是:“凤尾碧玉 人间净土”。这八个字,可以说是对布尔津县最美、最贴切的评价。同时,这八个字,也可以说是全文精神最好的概括。碧玉与净土,纯美与洁净,既是布尔津、喀纳斯一带自然的风光特色,也是当地蒙古族图瓦人纯净的人文景观。

作者是应邀参加“喀纳斯风韵笔会”才开始“喀纳斯五日”之旅的。布尔津县委希望通过这次新疆作家笔会活动,创作出一批文学作品,向全国全世界推介美丽的喀纳斯自然风景区。看来这个目的是达到的。光夏冠洲的这篇散文,就能引人产生喀纳斯之游的神往。

|

2001年,作者与夏冠洲(左一)合影于九寨沟

|

夏冠洲的游记散文常常闪出精到的感想,给人启迪的文字。上文是“最美的美景是可遇不可求的”,而此文第一日就有这样的妙悟:“人间美景常深藏于野山僻地,看奇景必伴长途跋涉之苦,这似乎成了一条规律。”他的这个感想来自两次旅游的经验:一次是喀纳斯之游,一次是九寨沟之游。由乌鲁木齐到喀纳斯需要一天半时间。首先,由乌鲁木齐到布尔津乘车需要12个小时,出发后,开始在高速公路飞行,十分惬意,午饭后途经魔鬼城,有一百多公里路段正在翻修,颠簸得厉害,就“有人抱怨起新疆旅游线长、游人太累”、“不太划算”。这使作者联想起另一次旅行的经验,并立即作了比较。他写道:“我记起几年前沿岷江上溯至九寨沟之游的情形。喀纳斯不仅山秀水美、民族风情独特,连路途之遥也与著名的九寨沟十分相似。”由此,他得出“人间美景常深藏于野山僻地”这样精到的感想。

说来有意思,这里所说的九寨沟之游,就是本文开头所说2001年8月在四川成都参加中国新文学学会第18次年会,会后到九寨沟旅游,那次我和夏冠洲都参加了。我们一块合影留念。那次长途跋涉,岷江湍急的水流,藏族美丽的喇嘛庙,摊上牦牛角制成的精美的悬崖飞鹰座雕(现在寒舍大厅冰箱上那飞鹰座雕即是那年留下的纪念),还有路边随处可摘的“红元帅”花椒……,更不必说目的地九寨沟、黄龙令人流连忘返的美景了,真是趣味无穷,留下了深刻印象。坐飞机直达,绝对领略不到如此丰富的旅游感受。

“喀纳斯五日”文中可圈可点之处有很多,印象最深的有三处。这三处是特异的——人文图像、自然景观、神秘色彩,而最后则是文章作者留下的永恒心象。

作为高校的教授、真正的人文知识分子,作者最可贵的一点,是他一直保持神圣的良知,关注美好的天然景观的维护,人文景观的坚守。文中写道:

“布尔津地处边远深山原始森林中,因而保持了这块全国已剩下不多的自然原始生态,真是万幸。但随着喀纳斯风景区的深度开发,游人蜂涌而至,还能保持她人间净土的完美无瑕么?这是令人忧虑的。” (第204页)

忧虑之情溢于言表。

文中首先引人注目的是少数民族图瓦人的生存图像,先看极具特色的图瓦人村居:“只见林中草地上错落有致地耸立着数十幢欧式尖顶小木屋,色彩鲜明,恍如走进安徒生、格林的童话世界中。”(207页)再看看他们的文化特色:“蒙古族图瓦人是不同民族文化交汇的一个活标本。他们的长相、服饰、宗教信仰都与蒙古族一样,生活习惯、社会交际用语则与哈萨克族相同……图瓦人保留了几千年的极其淳厚的生活方式和桃花源式的民习民风,这种有着活化石价值的独特的民族传统文化,最好少受一些外界的干扰,让它顺乎自然地发展似乎更好,须知,市场经济毕竟是一柄双刃剑啊!”(211页)在作者向世人展示图瓦人鲜为人知、又难能可贵的桃花源式人文图像的同时,作者依然忧心忡忡告诫人们,市场经济的负面可能对硕果仅存的“活化石的独特民族传统文化”带来不可预测的破坏。

文中美丽的自然景观丰富多彩、随处可见,最令人惊叹的是“喀纳斯百花园”,这是深山里人迹罕见,千百年来美花美草自生自灭的所在,今日有幸在作家笔下大放异彩。

“喀纳斯百花园位于观鱼峰东侧临湖一带斜坡上。这可是不同于都市中常见的那种人工培植的花园,系典型的高山森林草甸草原,每逢六七月间,这里就变成了山花的世界,而且都是真正的不假人工栽培的山花野卉,如黄罂粟、麦芍、野火球、金钱花、飞梅、柴胡、大花龙胆、野蔷薇等上百种,自由疯长,竞相怒放,有花如拳大者,个性张扬,野性十足,可谓千姿百态,争奇斗艳,姹紫嫣红。我们从停车场下来,跌跌撞撞,沿着陡坡,在从未有人涉足的处女地,趟过拂腰的花草径直往山下走去,花丛中蚊虫扑面,也顾不到了。沿途大口吸吮着花香,如浮游于花的海洋,获得了前所未有的审美体验。百花园很大,我们在花丛中艰难地行进了足有一公里远近,也还只走了一小角。”(208页)

我很欣赏作者散文语言的鲜活、灵动、富有表现力,他身临其境的观察,身临其境的表现,让读者也如真正身临其境的欣赏美轮美奂的自然景观,令人陶醉。

最后,神秘色彩。我要说的是喀纳斯原有的神秘色彩的消亡,令人遗憾。文中写到有成吉思汗点将台遗址的鸭泽湖,下边有一段有趣的描写:“饭后,即集合到湖边乘游艇游湖,天突降大雨,也丝毫不减大家的游兴。船离码头,湖风拂面,湖水沉稳深邃,平滑如镜,一碧千顷。看两岸壁立千仞,丛林如锦,倒映水中,摇曳多姿。船行水上,移步换景,如入画中游然。听导游小姐讲美景风情传说岩画,十分神往。又不安地望着水下,希望能遭遇传说中的湖怪浮出,掀波作浪,搏斗一番,然而终于没有。”(207页)应该说,喀纳斯湖怪是人们游喀纳斯最大的兴趣,但是,现在让人很扫兴。《喀纳斯五日》最后一日写了到“大红鱼餐厅”参观喀纳斯湖最著名的冷水特产哲罗鲑鱼,又叫大红鱼。餐厅陈列的是至今捕捉到的一条最大的大红鱼制成的标本。长1•86米,重46•6公斤。几年前,中央电视台“走进科学”节目,曾讨论了喀纳斯湖怪。找了不少目击者、专家、教授,本来分明有许多不同见解,最后却武断归结为一个简单的结论,说“喀纳斯湖怪”不是怪,就是大红鱼。本文作者显然不同意,他写道:“关于喀纳斯湖频频出现的湖怪,至今还没有定论,大红鱼说只是一种解释。联想到湖怪竟能掀起十多米高的大浪,能完整地吞噬掉一头活牛、撞破水下的巨网,其体型和力量相当可观。现在见到的大红鱼,据称为捕到之最大者,也不过一米多长,它是不可能有这么大本事的……。”应该说,作者的质疑是最有说服力的。

一开始,观众是很喜欢“走进科学”节目的,后来,由于节目编导思路太僵化,硬把机械唯物论冒充科学发展观,总是要把一个未知的神秘的现象,坐实在某一个实物上,就是明显牵强附会也在所不惜。常常让观众大失所望。他们不尊重目击者亲眼所见,不尊重持不同见解的专家、教授的意见。“走进科学”往往变成“走出科学”,收视率明显下降。希望,科学要承认现实存在着未知领域,尊重存在的未知领域,不要忙于轻率下结论。

喀纳斯五日之游,给作者最大的收获,是在作者心中形成一个圣洁的心象,似乎在自己的心灵中已经筑起了一座喀纳斯圣坛。他这样写道:“人生需要这样一片圣洁的净土来调节生物钟,抚慰心灵,陶冶性情,净化灵魂,哪怕暂时拥有也好。我被喀纳斯宜人的风物彻底换了一副好心情,我的心一多半都永远留在了那里,也把她的倩影铭刻在记忆中,真是不虚此行,不虚此行!”(214页)文章结尾写到回到乌鲁木齐,似乎十分的懊丧,“唉,我又回到人欲横流、拥挤不堪,由无情的钢铁、玻璃和混凝土所构成的恼人的大都会了!”然而紧接着,作者笔锋一转,文章末段赫然写道:“我又回到了喀纳斯。美丽的喀纳斯,在物理空间上,你是远去了;但在心理空间上,你却离我更近了!”(215页)看来,喀纳斯心灵圣坛,已经在作者心中牢牢筑起了!我们读者不禁要为作者深深地祝贺。

2008•10•28——2009•2•19写完

2001年,作者(右一)与徐明德教授、夏冠洲教授合影于四川省三星堆博物馆。

|

相关作品