学无止境 思无止境 同窗情谊无止境--郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

上传时间: 2009-01-21 【字体:

大 中 小】

|

学无止境思无止境

学无止境 思无止境

同窗情谊无止境

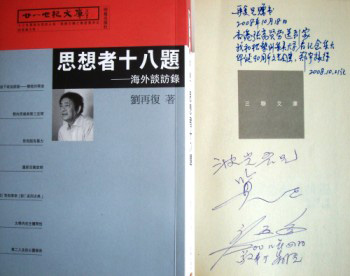

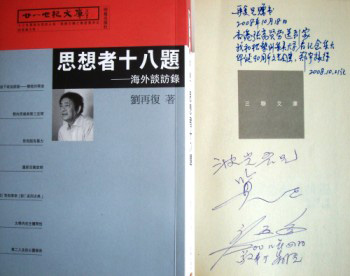

——谢刘再复同学赠书《思想者十八题》

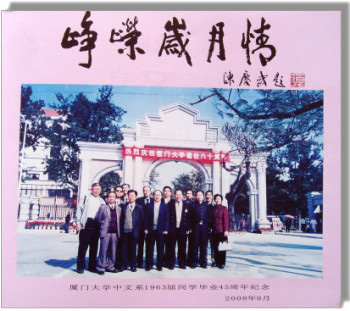

贺厦大中文系63届《峥嵘岁月情》纪念画册出版

文中敬记到郑朝宗、陈敦仁等教授

国光中学厦门大学诸多老师同学

郑波光 (厦门) 初20组 高五组

|

刘再复校友

|

本文准备将两个事放在一起讲,连接的纽带就是同学同窗,都跟刘再复同学有关。

刘再复是我在国光中学时高中同学,在厦门大学中文系时1963届同学。从去年芙蓉网文《刘再复与香港校友欢聚》一文,我详细了解了他们当时聚会、座谈、聚宴的时间是,2008年4月12日晚间,参加的有潘金源、戴建国、李远荣伉俪、黄敏敏、林智育、张高贤、陈懋强、李民益、戴方、刘英烈、刘再复夫人陈菲亚女士等人。这次聚会刘再复送到会校友两部他的新著《思想者十八题——海外谈访录》(明报出版社2007年6月出版),散文精选集《我对命运这样说》(香港三联书店2003年1月出版)。在这次聚会中,他委托张高贤校友送我他签字的这两部著作。非常感谢,有劳高贤兄2008年10月18日组团访闽路过厦门时,亲送给我。很高兴,这使我好像也参加了他们与再复兄的香港聚会。我与再复兄已经有23年没有见面了。1986年在北京由中国社会科学院文学研究所牵头主办的“新时期文学十年研讨会”,那次,钱钟书、王蒙都出席,尤其是钱钟书先生的出席,让时任文学研究所所长、此次研讨会主持人刘再复同学特别高兴。我参加了此次盛会,会前会后,我见过再复几次。从那年后至今23年没见面。但最近,儿子在网上下载到国内网站上网的高行健、刘再复的报告会和记者采访的音像。特别亲切。儿子说“刘再复是很纯粹的知识分子。”特别欣赏他的气质和风度。

|

刘再复亲笔题字赠书作者

|

这次香港聚会的主持人是林智育校友,文中“林智育的主持语”有一段说得好,他说:“他(刘再复)的行为准则,也是一种永远童心未泯、爱心长在和远离机心的真与诚。”

刘再复是一位性情中人,童心未泯,爱心长在,远离机心,这三者都是性情中人的题中之义,也可以说是“很纯粹的知识分子”的题中之义,这三者都非常切合刘再复的特点。他一直保持一颗赤子之心。所以,林智育校友概括得非常之好。

同时,刘再复同学还是一位很有理性、很能包容的人,是一位能做大事、有大度量的人。他的理论创造、学术成就所达到的层次和高度,在大陆学者中,是不多见的。著述等身,这个词,对他来说,不是言过其实,而是恰如其分。我们国光中学高五组文科班的同学,我们厦门大学中文系63届的同学,都为这位杰出同窗的成就感到由衷高兴,并且,一直保持着由衷的敬意。

为了说明这一点,我这里就先来讲讲我们厦门大学中文系1963届毕业40周年老同学聚会的事,尤其是出版《峥嵘岁月情》纪念画册的事。

2003年10月18日19日两天,厦门大学中文系59级63届老同学回母校,参加毕业40周年老同学聚会,那届150名同学(毕业大概140名左右),分甲、乙、丙三个班。甲、乙两个班是文学班,丙班是语言班。我和刘再复都是乙班,他是我们班团支部书记。到会的有60多位,参加照相的老师有周祖譔老教授、李如龙教授等13位,还有一位新上任的校长,这是一位同学的连襟。实际上,我们主要是要和当年的老师们合影,有没有这位新校长都没关系。我们当年的校长是著名经济学家王亚南校长,现在,我们很难看到大学校长中有著名的专家、著名的学者,我想,大学教育质量的滑坡,跟这点也有很大关系。

那年聚会就准备出版纪念画册,此事筹备了五年,终于在2008年9月出版。这又是毕业45周年最好的纪念。主编的是63届福州校友分会的同学们,主要由陈庆武同学具体负责。纪念画册“编后语”写道:“经过三个多月的努力,终于收集到近90位老同学的照片和有关资料;同时,也多方寻找到十多位去世老同学的照片。在郑玉圆同学的帮助下,又征集到十多位健在老师的照片。此外,北京,内蒙、山西以及在闽的许多同学都积极提供了不少珍贵老照片,以及诗文与诗画作品。于是,根据现有的图片资料分成六个组编辑成册。”这六个组是:

一、 校园换新貌 故址觅前踪;

二、 四年承教诲 一世感师恩;

三、 风华忆同砚 岁晚思友情;

四、 重逢喜合影 欢聚乐举杯;

五、 书画寻乐趣 诗文抒感怀;

六、 珍照再观赏 人老羡青春。

应该说,编辑者花了不少苦心,类的划分,每类用语,对联一般词语的推敲、组织,都做得非常之好。很能表达大家共同的心情和要求。就拿第一部分来说,厦门大学的故址、新貌:老校门、新校门、陈嘉庚纪念堂与厦大纪念馆、厦门大学大礼堂、鲁迅纪念馆、厦大经济学院楼前的王亚南校长塑像、厦大校园中心区……这一组就有26帧彩色照片。相当全面地、直观地展现了校园及周边海上景观。这是最能牵动身处外地的游子心情的照片。就是我们身在厦门的同学,也感到无比的亲切。

画册的首页,还特意选一帧2001年庆祝厦门大学建校80周年,中文系63届部分同学在老校门前的合影,白色校门上有一幅红底白字横幅大标语:“热烈庆祝厦门大学建校八十周年”。我是第一次看到这张照片,照片上十三位同学几乎都是当年分配到北方,包括北京、天津、河北、内蒙、山西,先后调回福建的同学,很荣幸其中就有当年分配山西工作的四位同学:第二排左一(戴太阳镜者)是陈庆武同学,他就是这部画册的执行编辑者,当年他在山西长治二中;二排右二是张瑞初同学,当年他分配在山西晋中;一排左三是张端来同学,当年他在长治农校;一排左四是我,当年分配在沁县一中。我们四人分别在山西晋中地区和晋东南地区。唯一的女同学就是特别热心肠的郑玉圆同学。

|

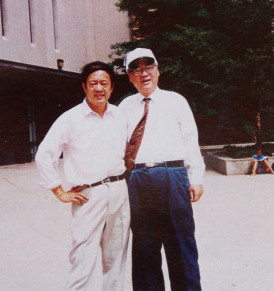

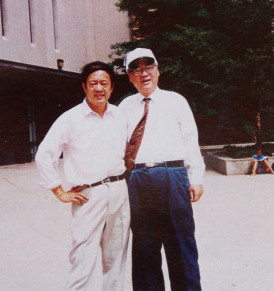

蔡厚示教授访美时与刘再复合影(画册中选)

|

再复兄虽然没有参加2003年那次老同学聚会,但是,同学们没有忘了他,让我很高兴的是,《峥嵘岁月情》不单有他的照片和资料(第21页),而且还选了“蔡厚示老师访美时与刘再复同学合影留念”一帧珍贵的合影(第57页)。(见文后付照片)蔡厚示教授是我们在厦门大学上学时非常热爱和尊敬的一位老师,他教授古典文学课程。纪念画册的编辑者,很理解、很能代表同学们的心意,让我们能够在这个纪念画册上,看到久违的再复同学,实在令人高兴。这也充分说明同学们对再复同学的同窗情谊和敬意。

本文后付一张“厦大中文63届毕业40周年老同学大聚会纪念——2003•10•19于母校”合影,另加一张“厦门大学中文系一九五九级乙班毕业合影 1963•7•28”,画册中有甲班、丙班毕业合影,就少了我们乙班。在此补一张。这里我要介绍一下,合影第一排席地而坐,右2就是刘再复,右1是张和发,右5是王云光,他们三人毕业后都分配到北京工作,左3是洪鼎祥(也是我们国光中学1959年考入厦门大学中文系的国光校友);最后一排站者右5是游福安,右6是本人,右13是黄顺通,我们三人毕业后都分配到山西工作。黄顺通同学、庄金章同学(他是甲班)是帮助我全家从山西调回福建的同学大恩人。黄顺通的个人照片和资料,在第47页;庄金章的个人照片和资料,在第19页;山西同窗同乡好友林卫国(他是丙班)的个人照片和资料,在第34页;本人的照片和资料,在第42页。

第二排坐椅的是老师,右九是李如龙教授(他也是我们国光中学的学长,语言学教授);右13是中文系系主任林莺先生(不幸死于文革),右14是中文系书记万平近先生(中国现代文学学者),右12是中文系副主任周祖譔教授(中国古典文学学者),右6是庄钟庆老师(现代文学教授)。

|

郑朝宗教授在书斋

|

我还要补充两张照片,一张是教授我们《西洋文学史》、留学剑桥大学的郑朝宗教授,这张照片是从《郑朝宗(1910-1998)纪念文集》选取的,我从山西调回厦门后,曾多次登门拜望老师,有一次还带儿子去拜望过他,他弯下腰来看孩子,特别亲切的叫儿子“弟弟”,厦门当地习惯叫小男孩“弟弟”第二个“弟”字要拉长音,显得特别亲切;

另一张是教授我们《古代汉语》的陈敦仁教授(1903-1984),他是鲁迅先生的学生,(鲁迅1926年到厦大前他已毕业,特地返校,来听鲁迅讲《中国小说史》,也算鲁迅的学生)他改编《红楼梦》为《绛洞花主》,他可能是最早将《红楼梦》改编为剧本的人。深得鲁迅先生的赏识,鲁迅先生为此还写下了著名的《绛洞花主“小引”》。陈老先生的公子陈元胜先生殚精竭虑,为了了却老父亲的遗愿,终于在2005年1月在厦门大学出版社出版了《绛洞花主》(这部书有28•5万字,321页,包括完整的剧本,鲁迅《小引》手稿等多张照片,还有老师保存的《绛洞花主》节录本影印,以及8篇评论、怀念文章等,十分完整),一年后2006年1月18日我在厦门中山路新华书店,无意中发现,欢喜非常,购买一部。文后我选老师一张照片,这帧老师1983年80岁(逝世前一年照)的照片就是该书中唯一的照片。我忘不了,1977年我结婚回泉州,返程在厦门火车站幸运巧遇陈老先生,我给老师介绍了我的新婚妻子,交谈起来,才知道老师是来接到闽西插队的儿子回厦门。那儿子不知道是不是这位陈元胜先生。说话间,此事已过去了32年了。

|

陈敦仁教授(80岁)

|

郑朝宗老师,陈敦仁老师(又名陈梦韶,鲁迅先生“小引”就称他“梦韶”,在大学,我们都称他陈敦仁老师),两位老师,音容笑貌,栩栩如生,还在眼前。

《思想者十八题——海外谈访录》是明报出版社“21世纪文库”出版系列中之一部。在封面“21世纪文库”标志下有两句小字写道:“十七年漂流生活的心曲,谈锋交触之际迸发而出的思想火花。”关于这部著作的内容,刘再复在《自序:思想者的尊严》一开头就介绍了:

“这部集子,主要由两部分构成,一部分是报刊的采访录、答问录,一部分和一些朋友的对谈录,共同点是谈话而不是文章。但为了给采访者作注,让读者深一些地了解访谈内容,也付上几篇演讲稿和文章。”

这部书有453页,堪称大部头著作。余英时在《序:从“必然王国”到“自由王国”》中写道:“刘再复兄这部《思想者十八题》集结了他十七年’漂流’生活中的采访录和对谈录……十八题中的论旨在他的许多专书中差不多都已有更详细、更严密的论证……在对谈录的部分,我特别要提醒读者注意他和高行健、李欧梵、李泽厚三位朋友的对话。这是思想境界和价值取向都十分契合的’思想者’之间的精神交流。”

《我对命运这样说》是刘再复的散文精选集,是“三联文库”系列丛书中之一部,据该书编选者舒非《编后记》说,“三联文库”的主要读者对象是中学生。发行量应该是很大的。我觉得,刘再复的散文,更多的是思想随笔,精神断章。舒非写道:“刘再复近年书读得很多,涉猎得也很广,包括思想方面的,哲学方面的”,“太深了”,“我怕中学生会觉得深奥”。这就是再复散文的特点。不过,只要青少年细心反复读了,还是可以逐步吸收的、大有教益的。他的散文,都是有感而发,每一篇都有它启迪人思维的闪光点。

我很认同余英时先生在《思想者十八题》《序》中所说,此书最值得注意的是和高行健、李欧梵、李泽厚三位朋友的对话,尤其是2005年《与高行健的巴黎十日谈》,其中这段话最富有概括力、最精彩,高行健对刘再复说:

“出国后你写了那么多书,太拼命了。光《漂流手记》就写了九部,这是中国流亡文学的实绩,还写了那么多学术著作。前几年我就说,流亡海外的人那么多,成果最丰硕的是你。你的散文集,我每部都读,不仅有文采、有学识,而且有思想、有境界,我相信,就思想的力度和文学的格调说,当代中国散文家,无人可以和你相比。这都得益于我们有表述的自由。更关键的是你自己内心强大的力量,在流亡的逆境中,毫不怨天尤人,不屈不饶,也不自恋,而且不断反思,认识不断深化,这种自信和力量,真是异乎寻常。你的这些珍贵的文集呈现了一种独立不移的精神,宁可孤独,宁可丢失一切外在的荣耀,也要守持做人的尊严,守持生命本真,守持真人品、真性情。仅此一点,你这’逃亡’就可说此生’不虚此行’,给中国现代文学增添了一份没有过的光彩,而且给中国现代思想史留下了一笔不可磨灭的精神财富。”(第3-4页)(余先生《序》中也引了这一段)

正如余先生所说,这是高行健给刘再复勾勒的“一幅最传神的精神画像”,这里有他的进取、勤奋,有他的学问、学识,有他的人格、气节,对刘再复来说,完全名副其实。

刘再复是文学家,思想家,他的读书,他的思考,他的著书立说,从年轻,到年老,从国内,到国外,从不间断,令人叹为观止。他之所以能够博得中国唯一的诺贝尔文学奖得主——高行健先生的高度评价,绝对不是偶然的。

他的理论生涯,启发我们,学无止境,思无止境,耳顺之年以后,有如孔子云:“不知老之将至”,永远积极面对人生,乐观面对人生。

我对全文做一个小结,从本文所述,我深深体会到:

学无止境,思无止境,同窗情谊无止境。

在2009年春节到来之前,特向刘再复同学及其家人,致以新年的祝福,健康快乐!同时,向国光中学高5组,特别是我们文科班的老师、同学,向厦门大学中文系63届的老师、同学,致予新春的祝福!健康快乐!

2009•1•17•除夕前8天

1•18改定

点击相片即可放大 点击相片即可放大

点击相片即可放大 点击相片即可放大

|

相关作品