爱情与青春的美丽在永恒里定格--郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

上传时间: 2008-02-11 【字体:

大 中 小】

|

评胡正长篇小说清明

爱情与青春的美丽在永恒里定格

——胡正长篇小说《明天清明》对悲剧的消解

郑波光 (厦门) 初20组 高五组

|

|

《黄河》2001年2期封面

|

在悲剧里,人们的关注点往往是悲,而忽略作为过程、内在的主角——美。

这是著名老作家胡正先生2001年刊登的——跨世纪的长篇杰作《明天清明》,给我们最重要的一点启迪。

《明天清明》写一个发生在革命队伍中,人为制造的爱情悲剧。但悲剧主人公对爱情的执着、忠贞、专一,宁死不屈,显示了,在任何悖逆无奈的环境中,爱的精灵是不可战胜的,美的精灵是不可战胜的。在悲剧主人公的生存信念里,爱与美是自在的、永恒的,是与生命的存在须臾不可分离的。明天清明,在清明节的前一天,两位可敬的女性——郭如萍,吴彦君,不约而同,特意到墓园祭奠不能成为丈夫、却是自己刻骨铭心、爱的唯一的男性——方之恭,史佑天。两位女性,都是把自己唯一纯粹、唯一珍贵的爱,祭奠因爱自己不能实现、而过早辞世的男人、神圣的祭坛上。在地不能成为连理枝,但是,在天(精神世界)总是比翼鸟。政治的狂悖、命运的冷酷,可让人委屈,却不可让人求全。“全”是心心相印,不能心心相印,何以能求“全”?就是别别扭扭终其一生,也不能有丝毫苟且。爱是心灵的至高无上,这是人性之美,人性之至美。相爱的双方,身可以被拆散,心却永不可分。爱的坚定,爱的不可战胜,爱在心灵、在精神世界里的恒在,本身就已经将悲剧消解。能始终不渝维护这种美,这种至美,在那个时代的革命队伍中,在那种逆情悖理的严峻政治气氛里,应该说,至为罕见,可谓凤毛麟角,难能可贵。

两位男主人公是因为爱而死的,但是他们的死并没有终结他们的爱,他们的爱由他们的所爱的两位女主人公继续延续下去。这种爱情的悲剧,已经在男主人公永远保留的爱情美好记忆中,和女主人公始终不渝的爱的思念中,共同将悲剧消解了。令人欣慰,令人敬佩。

这是苦涩的佳话。政治再严峻,除了投机革命以谋求高官的一小部分泯灭天良者外,多数人心,对这种革命队伍中的忠贞爱情的悲剧,还是同情的,嘉善的,口口相传。这,应该是胡正老先生这部跨越世纪、观念超群的长篇杰作题材的来源。

|

|

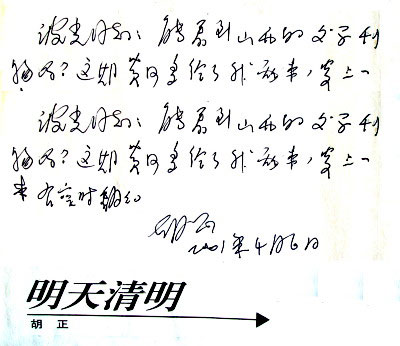

胡正先生在该期发表的大著题目天头空白处写的字

|

《明天清明》发表在大型文学杂志《黄河》2001年2期,2001年4月6日胡正老先生题字惠赠我一本该期的《黄河》杂志,他在该期首篇、他的大著题目的天头上写道:“波光同志:能看到山西的文学刊物吗?这期黄河多给了我两本,寄上一本有空时翻翻。”“胡正2001年4月6日”(见照片)我当即很快全文拜读,并回信表示由衷赞叹。

这是一部颇具匠心又别具一格的杰作,出自一位年近耄耋(当时他77岁)老作家之手,大有久蕴胸中,不吐不快之势。小说是精心的杰构,颇有文彩,内容凝重。因此,如何郑重落笔,为这位老作家、老长辈、我的忘年的老朋友,写一篇评论,成了我的一个心事,一个难题。五年来(本文动笔于2006年),前三年未退休,有杂事;退休后,两年来心境渐渐平静下来。但我的考虑始终断断续续在进行,大致拟过这样一些题目:

艺术的回归,审美的飞跃

把爱之美在永恒里定格

青春爱情在枣花里定格

爱是心灵中的永恒,爱是心灵中的至高无上

爱情与青春的歌手

心怀延安情结,走出延安窑洞

叙事策略的凯旋(从国家叙事向日常叙事转型)

人性信念的四个胜利者和两个失败者

……

老作家的新作,让我感触良多,真不知从何处落笔为妥,最后确定这个题目:“爱情与青春的美丽在永恒里定格”。爱,确确实实是这部感人至深的长篇小说的主旋律。

这部小说是悲剧,但是,胡正先生对悲剧的处理,始终以爱情的美丽为重心、为关注点、为主旋律,而在“悲”字上的处理,却非常简洁。在简洁处理中,“悲”的语句很少,分量却极重,不拖沓,不缠绵,不拖泥带水,不象李清照《声声慢》那首词写的那样,“凄凄惨惨戚戚”,而是点到为止。留下巨大空间,巨大空间不是巨大空白。这是相爱的双方一种无时不在、无所不在的心灵感应:现实的空虚,是心上人不在跟前;不停的思念,却构成心灵的充满,心灵的充实。这又如秦观《雀桥仙》那首词所写的:“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。”小说相当成功地淡化了悲,而强化了美,真正让青春爱情的美丽在永恒里定格。

小说11万字,28章,《黄河》编辑部“按语”,把这部小说定位为“小长篇”。

小说主人公在革命队伍中工作的环境,是报社、文工团,是部队中的政工部门。两位悲剧主人公,史佑天是军政治部主任,方之恭是另一军政治部主任、部长。两位女主人公,吴彦君是军区报社编辑,郭如萍是军区文工团歌唱演员。史佑天与吴彦君,方之恭与郭如萍,这是两对交叉的爱情悲剧。两条情节线的进展,基本上是平行的,其中,对史佑天与父亲强加的包办妻子组成的无爱婚姻家庭(从父母骗婚逃离,到父亲带名义妻子胁迫儿子接纳、强赖在部队住一起,到病故,“夫妻”终生分居,直到史佑君死,妻子才第一次进入他的卧室),史佑天经历前因后果的描写,稍有侧重。我们就从史佑天吴彦君这一对谈起。

吴彦君从报社抽调到土地改革调查工作团,由于她的正直,不轻率给一个人定地主成分,被工作团长批为“严重的右倾”,还要把她送回原单位。正好从延安来的研究室副主任史佑天来捡查工作,史佑天听了团长的汇报,肯定吴彦君的意见是正确的,这样一来,吴彦君就不会被送回原单位。这时他俩还不认识。小吴听到这个好消息,为了表达感激,她把房东老大娘送她的一小布袋红枣,转送给史佑天。由于有共同的语言,青春美貌的彼此吸引,两人很快就亲近起来。延安的红枣,枣园的枣花,延河边的散步,延安街道的小吃,延安照相馆的合影,两个有情人终于走到难分难舍的地步,从枣花飘香到红枣结果的日子里,一来二去,两人度过人生最美好的初恋岁月,也是一生中唯一甜蜜的爱情岁月,虽然短暂,却刻骨铭心,成了情结。他们已经有了爱情的果实——吴彦君怀有身孕了。

可惜,天不从人愿,这时,史佑天的父亲,带来14年前被他果断拒绝的、父母包办的妻子,借助组织之手,棒打鸳鸯,生生将吴彦君和史佑天拆散。吴彦君在撤离延安渡黄河时,不慎小产。由于组织刻意干予,不让两人再见面,史佑天曾无数次在想当年两人别后的问题:“为什么我来了却让她下去采访,而且是那么远?她回来一定会知道我路过晋西北而没有找她。我给她写过信,她也没有回信。她也会知道我父亲一直带着儿媳妇跟着我,她怎么能来找我呢!……”(该期第64页)吴彦君、史佑天这对有情人,成了革命天地间最不幸的人,吴彦君也曾绝望地想:“现在还不如从前,你可以逃出封建的家庭,跑到上海,跑到苏区。而我们在自由的解放区,却束手无策,无能为力。”(第46页)她俩从此再没有见面的机会,直到史佑天长期忧郁,过早死亡。愚蠢而残忍的父亲,最后带着满意地获得“寡妇”身分的媳妇,带着被他(她)们合谋缠死的儿子骨灰返回故乡。这公公与媳妇,父亲害死儿子,媳妇拖死丈夫,媳妇自己终生的幸福也被断送了。他们到底算胜利者,还是失败者?那时的组织,那样在意带有严重封建意识、习惯势力的“社会影响”,那样无视自己革命队伍中出生入死的同志终身的幸福。那时的组织,岂不是成了包办婚姻、封建主义灭绝人性冷酷的帮凶?那时的组织,实际上是以革命的名誉,开历史的倒车。在这里,老革命、老作家,作了相当痛心的、深层次的历史反思。这一点,格外令人敬重。下边再看方之恭郭如萍这一对。

郭如萍地主家庭出身,父亲是开明士绅,学校老师。跟吴彦君知识女性型不同,她是乡村少女,更阳光,更有活力,也更执着,爱情失败,她一直独身,绝不苟且。她比吴彦君更勇敢,当她从彭信轩主任那里了解到方之恭与曾经同病相怜的吴彦君结婚的消息后,希望破灭,她意识到青春幸福无可挽回地流逝,她感到伤心遗恨,不禁责问道:

“彭主任,要不是‘三查’、‘整党’执行了左的错误政策,我和方部长早就结婚了,我们的孩子也两岁了。这能平反吗?”

她万想不到他的爱人方之恭会被组织乱点鸳鸯谱(这组织真够绝,恶毒“一箭双雕”,伤害两对情人),蓄意将郭如萍的爱人方之恭与史佑天的爱人吴彦君配在一起,让两对情人都断念,都绝望。本来,“宁拆十座庙,不毁一桩婚”,在中国,毁婚,毁掉美满婚姻,这是千夫所指的恶行,何况这是同时毁两桩婚!但在组织,却是“以革命的名义”。在“组织”看来,越是没有人味,就越“革命”。这真是当时时代的敝端、罪行。

这里,小说由郭如萍的责问(这是对组织、对时代,而不具体对个人),引发有理智的革命领导人彭希轩的一段严峻的思考。小说这样写道:

“彭信轩无法回答她的问题。政治上平反后,可以恢复工作职务,恢复名誉和待遇,但因此而株连到生活方面,特别是遭致婚姻的变故,又怎么能平反,恢复原样呢?有的将影响她们多年甚至一生!他只是感叹左的政策给她造成的无法弥补的深深的伤害。”(62页)

郭如萍的爱人方之恭,被组织强行拆散后,又被组织用心险恶地“拉郎配”,同史佑天的爱人吴彦君结婚。爱情的绝望,使从来滴酒不沾的他,借酒浇愁,因酒伤肝,终于在双方都无爱的痛苦的婚后不长的时间内,患肝硬化而死亡。

这部老作家的力作,富涵直面反思的历史深度,和正面批判的思想力度。值得文学评论界的认真关注和细心研究。

两位男性悲剧主人公都是军一级政治部高级领导人,都亲身参加创建光明的新中国的战争,但是,在新中国光明到来的时候,在人们欢天喜地庆祝光明幸福的时候,他们却因为纯属个人的命运不幸,默默地离开人世。尤其是史佑天,他住的地方离天安门最近,他就在自家院子里观看天安门上空、庆祝国庆夜空中五彩缤纷的礼花,产生许多美好的幻觉:黄色的焰火让他看到延安的枣花;红色的焰火让他看到延安的红枣;“一串串鲜亮耀眼的焰火腾空而起”,让他看到组织以革命的名义生生拆散的情侣——“秀美俊逸的小彦(吴彦君)”。但是,他却无法享受这种光明所带来的美,他就在夜空焰火的神奇中,幻觉他心爱的人穿一身洁白的婚纱,头带延安枣花编织的花冠,从天而降,他迎上去伸开双手拥抱,却抱到院中的枣树,晕然倒地,医生没能抢救过来,生命很快就消逝。史佑天生命是消逝了,但他生命最后欣喜的一刻,却是献给自己深爱的爱人的。那国庆的焰火,是他们虚幻婚礼的盛典和庆祝:欣慰却辛酸,辛酸而欣慰。

这段描写,是这部小说最具象征意味的神来之笔:有情人不能在现实生活中结合在一起,却在幻觉中在青春年华最美好的初恋时刻举行婚礼,终成眷属——这样,爱情与青春的美丽,最后终于在心灵的永恒里定了格。悲剧终于被消弥、被化解了。

这部小说是悲剧,但是读完全篇,却没有沉重得喘不过气来的感觉,而是留下男女主人公青春焕发之美,爱情忠贞之美。这是正直的老作家、老革命对笔下主人公的无限敬重与热爱,才做出如此出色的艺术处理。胡正先生把悲剧主人公的美,通过永生的艺术形象,永留人间。而把他们的悲剧人生,只启迪后人去思考。我的结论是:

《明天清明》是一部思想和艺术都堪称精湛的长篇小说杰作。

2006-2008•2•10•厦门前埔

|

相关作品