山西文艺界的不老松--------郑波光(厦门)高五组【校友文萃】

上传时间: 2008-01-12 【字体:

大 中 小】

|

胡正新年贺词

山西文艺界的不老松

——向人民作家胡正先生致敬(84岁高龄)

谢胡正先生2008新年贺卡

郑波光(厦门)初20组 高五组

|

|

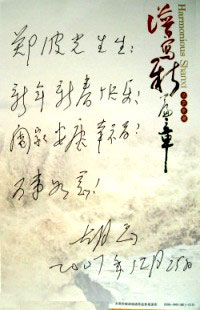

胡正2008年贺卡

|

|

|

贺 词

|

2007年12月20日,我按每年惯例,给胡正先生寄去中国邮政明信片新年贺卡。2008年1月3日,我收到老先生给我这晚辈的贺卡。贺卡是2007年12月25日寄出的。贺卡是太原邮政局发布的“迎春”贺卡,设计精美,“春”字草书中蕴着一个小小的“山西”图章。旁边还有两行祝词:“深入贯彻科学发展观”、“谱写人民美好生活新篇章”。感觉很好。(见照片)从1992年调回福建闽南故乡的第二年1993年元旦算起,每年互赠贺年卡,没有缺过一年,累计我赠他16帧,他送我16帧。彼此珍惜这份忘年的友谊。老先生84高龄了,我也奔70了,已到67岁了。山西同我年年互送贺卡的,还有两位仍在山西的、厦门大学中文系1963年一起毕业、一起分配到山西工作的老同学——林卫国兄、庄金章兄。

很高兴看到,老先生今年写在贺卡上的字迹,笔体依然刚健潇洒。祝词是:“郑波光先生:新年新春快乐!阖家安康幸福!万事如意!”“胡正2007年12月25日”(见照片)。从祝词的认真、丰富、饱满,笔迹的潇洒有力,我明显感到胡正先生精神颇健旺,身体很健康。十分为之高兴而欣慰。

胡正1924年生,山西灵石县城内人。1940年到延安部队艺术学校学习,1943年到晋西北文艺工作团,深入游击区,任静乐县区抗联文化部长,并参加区武工队工作。1944年任《晋绥日报》副刊编辑,1949年南下重庆,任《新华日报》副刊编辑。1950年在北京中央文学研究所学习,1953年到山西文联,任《山西文艺》主编,1956年,任山西文联秘书长,后任中国作家协会山西分会副主席,新时期80年代任山西作协党组书记,与山西作协主席西戎搭班,为山西文学发展,培养青年作家,作出极大贡献:著名作家成一、郑义、柯云路、张石山、韩石山、李锐、蒋韵等一大批,都是他们发现、扶持、培养,成长起来的。

胡正长篇小说代表作《汾水长流》(1962年,作家出版社),改编为电影,北京电影制片厂摄制,公映后,在全国产生很大影响。新时期继续创作,80年代初,人民文学出版社出版他的中短篇小说集《几度元宵》。令人惊叹的是,到了跨世纪,2001年,他以77岁高龄,仍写出一部长篇小说《明天清明》,发表在大型文学杂志《黄河》2期。后由作家出版社出了单行本。这部力作思想之深遂,艺术之精湛,令人叹为观止。胡正先生不愧为山西文艺界的不老松。

山西是文学大省,最辉煌时代当是上世纪80年代,马烽、西戎、胡正、孙谦、李束为老一辈“山药蛋派”作家群体,继续耕耘,不断有新作问世。在老一辈作家关怀下,出现人数众多的新一代“晋军崛起”作家群体,成一的《顶凌下种》、张石山的《镢柄韩宝山》、柯云路的《三千万》、郑义的中篇《远村》、张平的《姐姐》,都获得全国短篇、中篇小说奖,柯云路长篇《新星》拍成电视连续剧热播后,在全国掀起“新星热”,郑义的中篇《老井》改编为电影,荣获东京国际电影节金奖,李锐短篇小说系列《厚土》“吕梁山系列”引起强烈反响,1986年由北京《小说选刊》主持,北京知名评论家、山西作家、评论家一道,在山西太原并州饭店,召开“李锐作品讨论会”,韩石山的《磨盘庄》,蒋韵的《我的两个女儿》《少男少女》,钟道新的《有钱十万》,田东照的《黄河在这里转了一个弯》,权文学的《在九曲十八弯的山凹里》,太原南郊农民作家李海清《蛤蟆营春秋》、晋南垣曲作家谭文峰《扶贫纪事》,报告文学作家赵瑜的《强国梦》,等等,那是山西文学群星璀灿的时代。

我有幸生活在这个时代,并且成为山西评论群体中的一员,我在编辑陈骏涛先生支持下,一步登天,在《文学评论》发表三篇文章,全在80年代:《王蒙艺术追求初探》(1982•1期,文学评论处女作,那年我已41周岁矣)、《试论史剧理论与悲剧理论的区别》(1983•5)、《赵树理艺术迁就的悲剧》(1988•5),没想到一篇比一篇影响大。得到山西作协主席西戎先生、山西作协党组书记胡正先生、《山西文学》主编李国涛先生、《批评家》主编董大中先生、副主编蔡润田先生、《晋阳学刊》主编高增德先生、山西社科院文学所所长屈毓秀女士,乃至《太原日报》副总编辑阴通山先生,还有太原作家协会常务理事会诸多同仁,关怀与支持。1985年我还荣获山西赵树理文学奖评论一等奖(《王蒙艺术追求初探》一文)。由山西社科院文学所所长屈毓秀主编、我参编的、山西社科院重点课题——《山西抗战文学史》,1988年北岳文艺出版社出版,1989年12月荣获中国解放区文学研究会颁发“解放区文学研究优秀成果‘研究专著类’壹等奖”。

山西作协对我特别友善。尤其胡正老先生,在太原期间,山西作家协会的老领导对山西文学的发展最热心、最无私,贡献最大。记得80年代,各种文学会议特别多。每一次我到会,只要胡正先生看到我,就会热情招呼:“评论家来啦!”有时会说“教授来啦!”非常平易亲切!丝毫没有老作家、老领导的架子。在山西,中青年作家、评论家十分愉快而和谐。一直到1992年3月底我离开山西为止。山西文艺界给我留下难以磨灭的美好印象。

我离开山西,回到福建厦门,我对中青年时代生活、工作近30年(1963-1992)的山西,有很深的感情。而山西对我也有很深的情义。我所从事的山西教育界不说,单说山西文学界,我一直认为,胡正先生是山西文艺界对在山西工作过的外来人士、怀着深切情义的代表,这不仅是因为他长时间是山西作协最高领导人,年纪最大,德高望重,而且是他有特别宽厚良善的心胸,可以说,胡正是山西文学界的良心。我一直对他怀着最深挚的敬意。

1992年3月27日,我全家南迁故乡福建厦门。因诸事杂乱,临行前我给来不及辞行的人写信告别。我到故乡后,接到的山西文学界第一封信竟是胡正先生!我一下被他真挚的情感所深深感动。他这样写道:

| |

郑波光同志:

接到你的临行前夕的来信,因事前并未所闻,因而一时感情很复杂,高兴的是你能调回原籍,而且那里是很好的地方,全家也都安排的很好。同时也很遗憾我们又少了一位很有见地的文学朋友。很感激你在山西为文学评论作了许多有益的工作,但愿今后仍能关心山西的文学事业。同时你到那里后眼界宽了,对文学评论方面一定会有更好的发展。今后有机会时望常联系。如有机会来山西时再见。 |

| 祝好! |

|

胡正(1992)3月30日

|

|

回到故乡后,我给胡先生写过几封长信,介绍这里的情况。期间,胡正给我寄来《五人集——纪念马烽、西戎、束为、孙谦、胡正创作50年》书中夹胡正先生一短信:“郑波光同志:接到来信。在《讲话》纪念活动期间,你要讲讲‘山药蛋派’,正好刚出来了一本书,现寄去供参考。胡正5月4日”

1992年5月15日,在厦门市文联纪念《延安文艺座谈会讲话》发表50周年恳谈会上,我作了《山药蛋派艺术追求的坚定性与艺术视野的开放性》发言,反响颇好,会上多人发言要向山西作协学习。后来我又应学校团委邀请作《黄河入海流——山西现代文学源流与发展概述》学术报告,傅书华同志约稿,此文发表在《晋东南师专学报》1993年1期。1994年我又应原山西侨办主任大学同窗林卫国兄约稿,写了《新时期文坛上的“晋军”》一文,发表在山西地方志主办的《沧桑》1994年3期上。作为专稿,在此期首篇。

本文借着胡正老先生珍贵的新年贺卡,唤起我在山西文艺界的许多美好、亲切的回忆,当年友好相处的老朋友的音容笑貌,诩诩如生,如在眼前。

在这2008新年之初,春节到来之前,谨向山西文艺界、学术界当年友好相处的老先生、老朋友,本文中提到的,未提到的,致以衷心的祝福:祝你们安康美好!

祝胡正老先生:老骥伏枥,志在千里!身健!笔健!快乐美好!

2008年1月9日厦门前埔

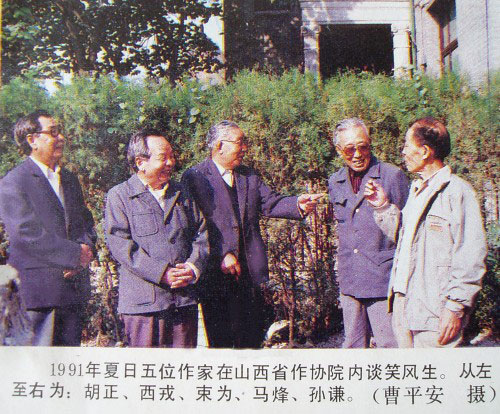

《五人集》中五人合影

|

相关作品