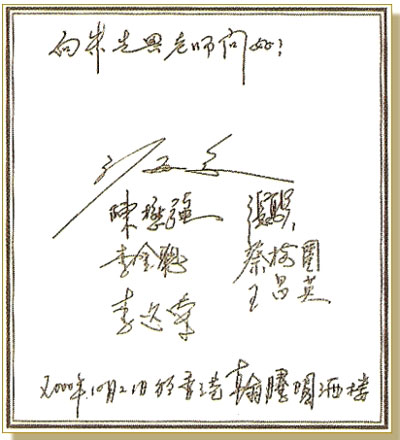

《国光周报》摇篮里的娇儿--林智育(香港)初21组【校友文萃】

|

《国光周报》摇篮里的娇儿 通常看起来,一个人在成长后如果显得比较健壮、聪慧,进而对社会有所贡献,总是和幼稚摇篮期所受的精心哺育分不开的。我要说的是李远荣有今日的文学成就,正是和他中学时代整整六个学年所接受的教育和锻炼有密切关系哩。

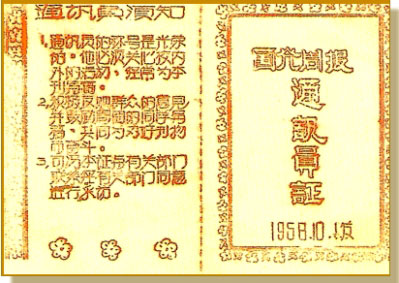

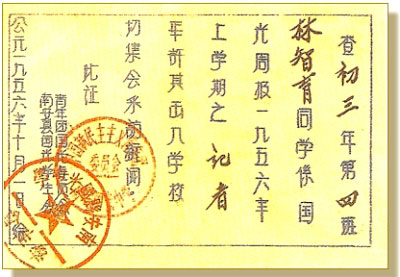

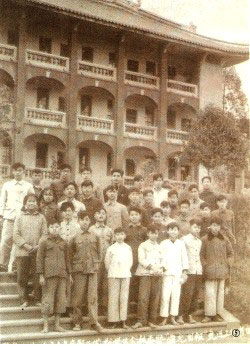

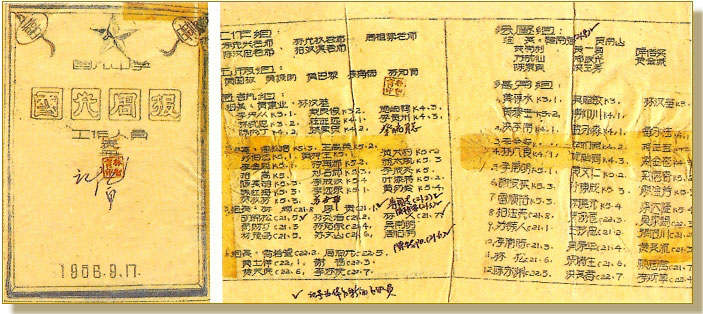

我和李君早在中学时代就有同窗之谊。我们的母校——福建省南安国光中学,校主就是数十年后由李远荣同学亲自执笔讴歌的力作《李光前传》一书的主人公。无可置疑,母校在五十年代中期已是南中国一所教学设备和师资都较为完善和突出的重点侨校。单就课余活动而言,便十分丰富而充实。不仅有一般的唱歌、舞蹈、话剧等兴趣小组,甚至有阵容鼎盛的学生铜乐队、少年足球队等等。至于对学校的文学少年来说,最大的热忱就莫过于是每星期向学校语文教研组主编的《国光周报》投稿,积极争取那撼人心弦的发表率了。我和李远荣同学,可说都是当年这块小园地颇为勤奋的耕耘者。我们一起出动去做采访,甚至经常有联笔的合作,因而也有机会较多的相处和了解。所谓《国光周报》,实际上只是竖立在学校运动场周围一孤角的九块大黑板,用水粉笔缮写的,每周出版一次,其中有七版是文稿,两版为绘画。但小小的《周报》组织却是颇为严密的:由编辑组、记者组 (班一级又枝分为通讯组)、绘画组、缮写组、出版组组成。现在回想起来,的确不可低估当年这块小园地的培植力和影响力。《周报》不仅有一般作为学校师生表彰好人好事和善意讽刺批评的通讯报道,而且有大量富文学色彩的小习作,诸如诗歌、抒情散文、幽默小品、漫画,甚至有剧作。记得每当举行校运会的时候,我和李远荣同学总是最活跃、最认真奔忙于在运动场内外的采访者,一会儿报道“女大力士陈爱珠同学”掷标枪创造中学生省纪录的消息,一会儿又为年近半百的“老师跑百米,成绩不算差”而雀跃欢歌。写到这里,当年那运动会会刊的油墨清香和运动员们使用松节油的气味又仿佛萦绕在我的周围。由于李远荣同学和我的文稿写得特别多,刊登率又特别高,几乎是周周见报,因而被大家誉为“快手小记者”,在学年年终时双双被推举为“周报人员代表”,参加学校优秀学生代表大会。此事距今已逾四十载,我仍珍藏着一帧历史性的留影;优秀学生代表大会的大合照中,我和李远荣同学就站在同一排的上、下位。历史已说明《周报》这块小园地既锻炼了人,也培养了人。如现任美国科罗拉多大学客座教授、前中国社会科学院文学研究所所长刘再复、现任《福建日报》总编辑黄种生、现任北京《光明日报》文艺部负责人戴慧文、现任泉州黎明大学巴金研究所所长方航仙诸君,都是我们同时代的同学,也是当年《国光周报》的积极撰稿人或绘画者。至今,我们大家仍非常感谢和怀念当年《周报》的重要倡导者朱先兴、周祖禁、陈汉忠等好几位老师。

李远荣同学要出版这本评论集,我虽因疏于写作,水准早已远远落后于上述当年诸位同好,但他仍盛意拳拳指名要我写点同学少年的趣事,藉此对母校辛勤培育的追忆和缅怀。因此,我拮取了脑海中当年印象的一鳞半爪平铺直叙之,见笑了。

|