走不出那故乡的山----------黄种生(福州)高五组【校友文萃】

走不出那故乡的山

――刘再复越洋来信激起的思绪

黄种生 (福州) 高五组1班

年终岁首,十分意外地收到一封来自太平洋彼岸的书信,惊喜与思念之情,不禁油然而生……

故人

12月21日的夜晚,一位年轻人敲开我的家门,交给妻子一包刘再复兄越洋送来的《刘再复精选集》《阅读美国》《共悟人间》三部著作并一封书信,信中写道:

“种生吾兄:

“我已返回美国近一年。常常想念着你。近日,我系研究生王晓平正好要回国,我便请他带两本新出版的散文集给你。《共悟人间》可能已给你香港版了。剑梅的第一部英文著作《革命与情爱》刚刚出版,中文写作也有长进。你赐名的刘莲一边工作,一边读硕士学位。金庸认她为‘平生唯一弟子’,可是她既无武功,又无文功,不知以后会不会出现‘奇迹’。

“问候懋莉,还有懋强兄……”

信是今年11月14日写的,算来已经过去了一个多月。可惜,客人来时我不在家,未能了解再复兄一家人在海外的近况,也未问及与他联系的方法。

然而,这一夜却令我辗转难眠,少年时代遥远的记忆像潮水般汹涌澎湃而至,夹杂着甜蜜、苦涩、纯真、稚气和浪漫的情怀。

我和再复兄同是南安市人。在国光中学,我们是高五组的同班同学。后来,又一起在厦门大学中文系修完本科学业。从中学到大学,他就是一位才华横溢的青年,出色的班干部,学校的活跃分子。大学毕业后,分配到《新建设》杂志社工作,对鲁迅研究造诣颇深。若干年后,升任中国社会科学院文学研究所所长。而我在学校则显得像个只顾埋头读书,不那么追求进步的“野孩子”,走出校门之后,也业绩平平,无可告慰故人。

诚然,这并不影响我们的交往。在学生时代,特别是在大学读书期间,每当期末考试,南普陀后山的密林中,就有我们一起复习功课的身影。我们常常一起谈论文学创作,一起散步、逛街。

在校期间,有两件趣事至今记忆犹新。

记得念大三的时候,再复兄写了一首五百多行的诗歌,“五四”青年节时在厦门烈士纪念碑前朗诵。那时,我还游移在共青团组织之外,没有参加当天的活动,他的诗是事后才拜读的。那是一首马雅可夫斯基式的、激情澎湃的朗诵诗。不料,一年级的一位同学听后,却在宿舍门口的小黑板上撰文妄加讥评,说什么“听他的诗不如去听大海的潮声,还有一股引人向上的力量”,真是叫人气得说不出话来。

我们一商量,就由我操刀写反驳文章,抄贴在宿舍的走廊上。我的短文一贴出,立即引起了一场“大字报风波”。四年级同学和一年级同学连手,与我们三年级同学展开笔战。一时间,大字报贴满宿舍走廊,惊动了校、系两级的领导。幸好,当时还没有“文革”中揪“坏头头”这一手,这场风波并没有给我们造成多大的压力。

三年困难时期,政府对大学生特别照顾,每月供应30多斤大米。但是,在那缺少油荤的年代,每日一斤多大米对我们这群正长身体、如狼似虎的莘莘学子来说却还吃不饱。一天,我陪再复兄到厦门港理发。那时的厦门港,只不过是个小渔村,断断续续的店面大都是低矮的瓦房,店里货架空荡荡。我们路过一间小食店,只见简陋的木板上摆着几块粗瓷碗,碗内放着几段包菜的外壳,带着深绿色的粗叶,菜叶上点缀着五六颗新鲜海蛎。也许谁也不会料到,这东西在那年代,竟然令我们这些穷学生垂涎三尺。

一问,每碗要价一角伍分,两碗三角,正合理一次发的钱。两个人的口袋内,唯有再复兄准备用来作理发费用的三角钱,他却毫不犹豫地说:“算了,别理发了。”我指着他的头说:“看你头发都那么长了,还是别……”他宽慰地说:“没关系,过两天我谊姐就会寄钱来。”于是,两个人站在店门口,唏哩哗啦一口气就把一碗菜叶海蛎汤喝个精光。放假回家,我对母亲说起这段放弃理发喝菜汤的故事,也许这事让母亲太心疼了,在心灵深处打下很深的烙印。若干年后,再复兄从北京返闽,带着他夫人到我家作客,当我远远看到他们由自行车载着,沿着山村弯弯曲曲小道向我家来时,我一向母亲提起他的名字,母亲马上就问:“是不是那位把理发钱拿去买菜汤喝的刘……”我连声说:“正是正是。”

故事

那一年,我和再复兄一起到连城一中。当时,他的夫人在那里任教,正怀着孩子。在返回家乡的公共汽车上,他请我为未来的新生命起名。我脱口而出:“如果是女孩子,就称‘刘莲’如何?”未曾想到,他果然又得千金,而且果然命名“刘莲”。这个名字显得很平常,然而,我心中的独白却是,若得千金,必是绝代佳人,令人一见而“流连”忘返。话虽然没有说出口,也许他已经心领神会,因而接受我的提议。在记忆中,我只见过小时候的小莲一次,似乎长得像个小男孩,性情有点儿柔中见刚的味道,不像她姐姐剑梅一副柔情似水的模样。

再复兄信中提及的懋强兄,是我的大舅子。我们都是国光高中的同班同学。懋强兄后来到香港谋生。前年,再复兄到香港讲学,他们与旅港国光校友时有宴集。再复兄托懋强兄带给我几部新著,一幅他和夫人、小莲与金庸先生的合影。新著中就有他与他长女剑梅合著,金庸先生极力推荐的《共悟人间——父女两地书》。懋强兄从香港挂电话告诉我,在港期间,金庸先生曾多次宴请再复兄和他夫人、小莲。但懋强兄传再复兄的话说,金庸先生主要请的是小莲,他还是沾了小莲的光。原来,小莲是金庸先生的武侠小说迷,对金庸先生的每一部小说都几乎熟悉到倒背如流的程度。有些故事情节和细节描写,金庸先生自己都忘记了,小莲却能如数家珍一一道出。怪不得金庸先生大为感动,挥毫写下“平生唯一弟子”的条幅赠送小莲。可见,我从她小时候就看出她性格中具备刚强的一面并未看走眼。

陈可焜先生是个有心人,是我们厦门大学的学长。他担任《香港经济导报》总编辑期间,经常到内地来,知道再复兄与我是同乡、同学。那些年,凡是香港报纸报道再复兄在香港、广州讲学的行踪,他都一一剪寄给我。然而,那也只是一鳞半爪的消息。直到看了《阅读美国》《共悟人生》等著作的某些篇章,才知道刘家有女已长成。剑梅已经成家立业,是一位颇有名气的文学博士、助理教授,已有英文、中文著作问世。小莲就读于科罗拉多大学计算机工程系,也已成长为计算机工程师,由于学习成绩优异,大学尚未毕业即踏上时代的潮头,提前被美国最大的计算机公司IBM 聘任。再复兄为此写了一篇题为“小莲的喜悦”的散文,父女深情溢于言表。

故园

子在川上曰 :逝者如斯夫!真是时光如流水啊!转眼间已经过去了数十年,如有机会见面,彼此恐怕都会情不自禁地发出“惊呼热中肠”的深沉感慨!这些年,我们有着不同的人生之旅,又离得那么遥远,音讯阻隔。我不禁想,究竟是什么点点滴滴、若即若离地维系着彼此之间的牵挂?难道不就是那 座梦里走不出去的故乡的山吗!

我老家大门正对的高盖山,有一段动人的故事:唐德宗年间,名士欧阳詹在高盖山白云室读书,进京赴考,高中进士,改写了泉州府进士空白的历史,韩愈曾经题联赞道:“事业经邦闽海贤才开气运,文章华国温陵甲第破天荒”。可是,当他荣归故里之时,母亲却已谢世。这“树欲静而风不止,子欲养而亲不在”的古训,留给人们何等刻骨铭心的悔恨啊!欧阳詹留下了一首伤心欲绝的诗篇:“高盖山前日影微,黄昏宿鸟傍林飞,墓前滴洒空垂泪,不见咛叮道早归。”故乡诗山也即由此得名。而再复兄的老家,就在白云室所在的高山村。

在我们家乡还有一口神奇的水井,叫做大岵四角井,这口井,春、夏、秋、冬四季,从不同方向出水,水质好,水源足。有一年,大地苦旱,涧水断流、田园龟裂,全村上千口人就靠这口井维系生命,禾苗、牲畜就因这口井而得救。这口井里的水,夏天冰凉彻骨,冬天暖人肌肤。村里人、外乡人患了风湿等疾病,往往提个瓦罐,拿几个铜钱、银币到这口井买水。传说,丢下铜钱打起水,不回头地往家里走,把取回的水喝了或涂抹患处,就能治病。每年端午节,乡亲们清洗水井,都能从井底捡起大把大把的铜钱、银币。小时候记忆中的这一幕情景,至今历历在目。每次返乡,我都要去看看这口井,它的泉流依然那么富足,它的水质依然那么清洌,所不同的只是如今医疗条件改善,乡亲邻里已经不再需要向它买水了。

是啊!我们共同从这座山走了出来,渐行渐远。然而,我们的心依然走不出故乡的那座山。故乡那山,故乡那水,哺育了一代代多情多义的故乡人。乡亲们的胸怀是最博大的,乡亲们的包容性是最宽阔的。自古以来,无论是正面人物,还是有争议的人物,都能为乡亲们所接纳;一个人出门在外,即使从高官变成平民,从腰缠万贯的富豪沦为一文不名的乞丐,乡亲们都不会忘记他们。他们的传说故事,都能为乡人所津津乐道,从不同的角度给予乡人有益的启迪。只有极少数混迹于官场宦海,热衷于争名夺利、窥测风向的势利眼,才会做出让人觉得世态炎凉、人情冷暖的事情来。

春节,一天天逼近。在这中华民族最重要的传统节日即将来临之际,故乡那远近闻名的高盖山,村头那富于传奇色彩的四角井,田边地角那刚刚摘取下来的、带着晶莹露珠的菜蔬,还有那一曲悠扬的南音,一段《陈三五娘》的戏文,一声慈母盼望早归的呼唤,对进入怀旧之年的人而言,心头怎能不泛起缕缕乡恋、丝丝乡愁!我忍不住要远隔重洋、从心灵深处发出催人热泪、喜泪和心酸泪水交并而下的呼唤:“回家过年!”

2003年12月23日写于福州

(本文作者系原福建日报社总编辑)

刘再复校友(右)与作者八十年代摄于故乡

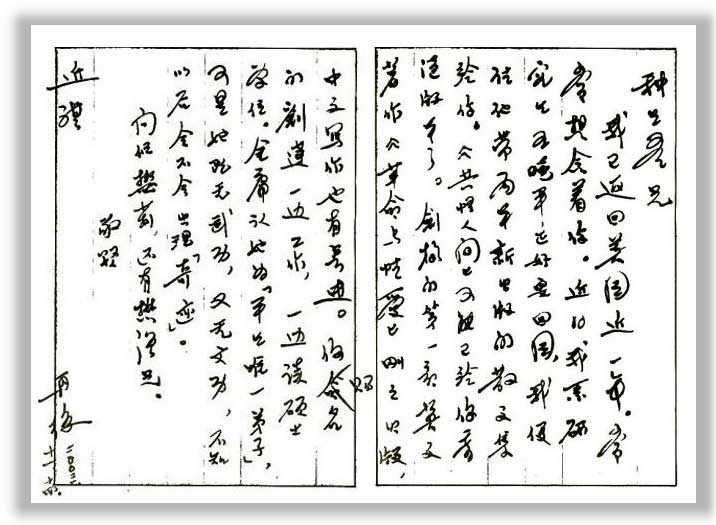

附录:刘再复校友原函